Но если «артуровские» или «нибелунгские» сюжеты по определению вписываются в понятие эпического фэнтези, то историческое фэнтези в целом выходит за его пределы. Оно имеет дело чаще всего не с мифологическим, а с нашим «первичным миром». Реальная история его уже написана и, как правило, не нуждается в авторском повторении, хотя есть примечательные исключения. Иное дело «параллельная» (не альтернативная) история, при которой реальные в целом исторические события происходят с вымышленными народами и государствами. Здесь перед автором широкие возможности — и потребность — творить «вторичную», литературную реальность. И большое искушение создать развернутый эпос. Ярчайший пример здесь — К. Кёртц с циклом «Дерини».

Охватить на последних страницах этой книги все богатство эпического фэнтези невероятно, да и не стоит. Поэтому — в заключение — несколько слов о России. Здесь традиции описываемого направления формировались загодя — и «Сказаниями о титанах» Я. Э. Голосовкера, и в известной степени визионерской эпикой Д. Л. Андреева. Но вал переводного фэнтези, конечно, перенаправил многие векторы, превратив лучшие образцы русского фэнтези (вообще и эпического в частности) в парадоксальное, подчас удачное сочетание классических и отечественных литературных традиций с импортированным в готовом виде жанром. Пионерами русскоязычной фэнтезийной эпики стали в середине 1990-х Н. Перумов и Г. Л. Олди, а в «историко-эпическом» (может быть, наиболее перспективном для русской культуры) варианте — Е. Хаецкая и Д. Трускиновская. Скорее парадоксально, что собственного эпоса в полном смысле слова не породила пока давшая немало хороших образцов героики «меча и колдовства» славяно-киевская ветвь русского фэнтези — отдельные попытки в этом роде, как правило, проходили не слишком заметно. Как бы то ни было, на сегодняшний день фэнтезийные эпосы в России уже исчисляются десятками, и на их титулах немало ярких имен. Видимо, эпическое фэнтези в России ждет неплохое будущее. И может быть (все задатки для того есть) русские авторы, даже в массе, окажутся оригинальнее и свободнее западных коллег. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь именно из них создаст свою «мифологию для России»…

Семья Дж. Р. Р. Толкина в Южной Африке

Блюмфонтейн в начале XX в.

Школа короля Эдварда в Бирмингеме

Бирмингем в конце XIX в.

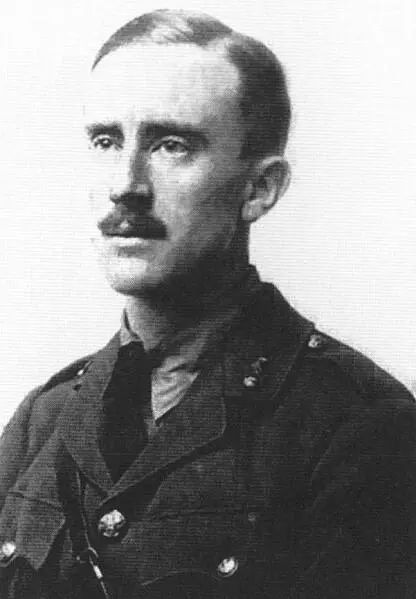

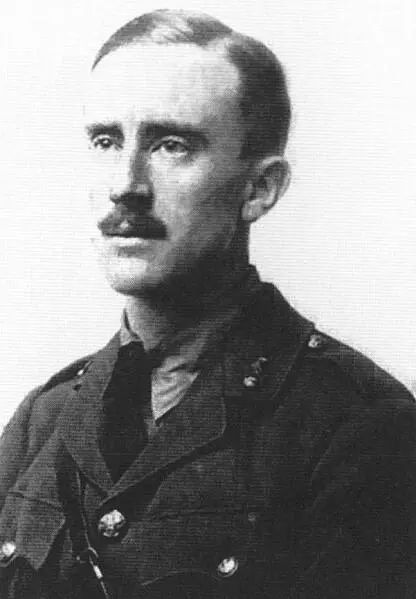

Дж. Р. Р. Толкин в 1916 г.

Эдит Бретт

Две башни вблизи Бирмингема, ставшие, как считается, прообразом башен Ортханк и Минас-Моргул в книге «Властелин колец»

Дом № 20 по Нортмур-стрит, где Дж. Р. Р. Толкин жил с 1930 по 1952 г.

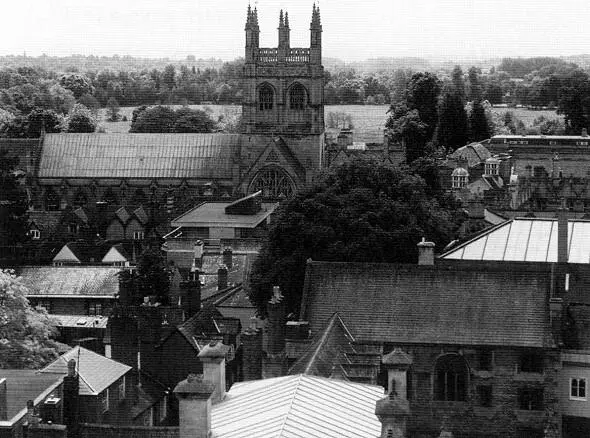

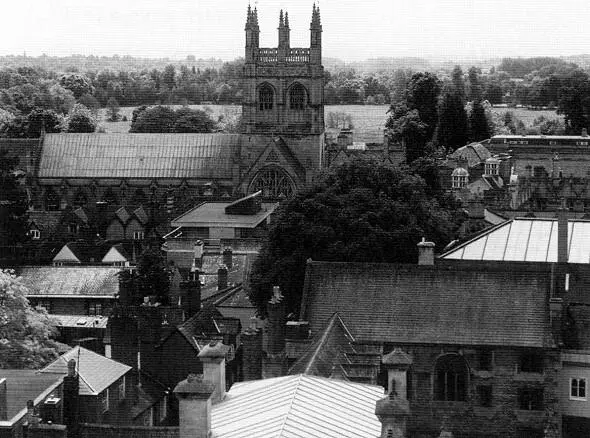

Вид на Мертон Колледж

Дом № 76 по Сэндфилд-роуд, где Дж. Р. Р. Толкин жил с 1953 по 1968 г.

Дом № 21 по Мертон-стрит, где Дж. Р. Р. Толкин поселился после смерти своей жены в 1971 г.

Отель «Истгейт» в Оксфорде

Мемориальная доска на доме № 76 по Сэндфилд-роуд

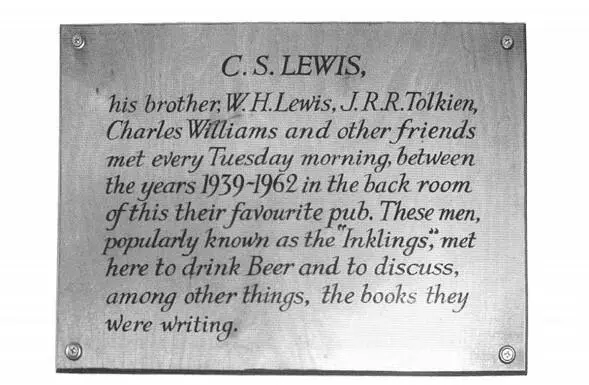

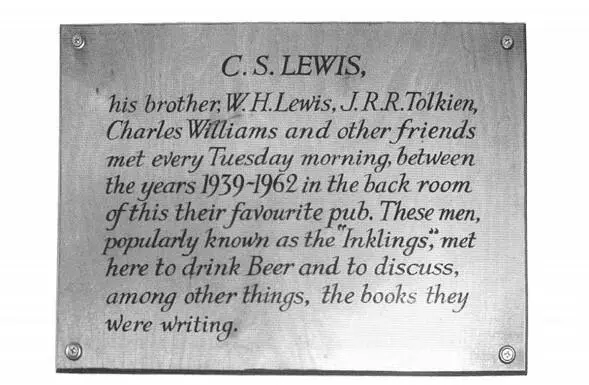

Мемориальная доска в пабе «Орел и дитя»

Читать дальше