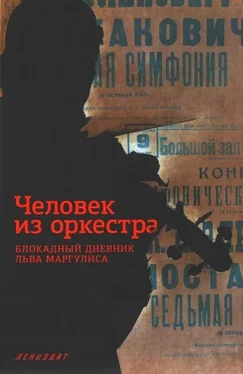

Весной жизнь полегчала. Отмечает это и Маргулис, как и ранее оставаясь в основном на уровне бытовых подробностей. Оркестр получил от властей города продовольственную поддержку, возобновил свою деятельность. Возвращение к музыке было возвратом к жизни. Вместе с обновленным коллективом скрипач вновь приобщился к повседневной трудовой жизни человека из оркестра, вернулся на концертную эстраду, получил также возможность сольных выступлений. Пережил триумф блокадной премьеры Седьмой симфонии и других значительных премьер. Дождался прорыва (январь 1943-го), а затем (январь 1944-го) и полного снятия блокады. Не сразу поверил в прочность перемен.

По мере того как пульс жизни стал биться ровнее, ослабевал интерес Маргулиса к дневнику. Ощущение новизны и драматизма происходящего, стимулирующее появление записей, притупилось. Все реже он доставал заветную тетрадь. Последние записи в ней — 7 мая и 2 сентября 1942 года, 29 января 1943-го.

Годы блокады врезались в память ленинградцев. Оставили глубокий след как время высокой трагедии, где гибельному началу противостояло предельное напряжение сил, мобилизация духовных резервов, активизация творческой энергии. Многие свидетельствовали о том, что 900 дней осады были в их жизни особым, по-своему ярким периодом, своего рода «эпохой пик». Образно выразила это корреспондентка Б. Пастернака, его двоюродная сестра О. Фрейденберг (письмо написано 7 августа 1942 года — как бы специально в преддверии премьеры Седьмой!): «…Казалось, душа изомнется. Так нет! Одна страница настоящего искусства, две-три строчки большой научной мысли: и жив курилка! Поднимается опять страсть, и пеплом пылится отвратительная псевдореальность, и мираж как раз она» [5] Переписка Бориса Пастернака. М., 1990. С. 196.

.

Два примера из области музыки. «Живем полной жизнью как никогда», — написала на Большую землю С. П. Преображенская (любимая ленинградцами певица 12 апреля 1942 года выступила в сопровождении оркестра Радиокомитета и имела большой успех). «Как бы распелась ты здесь, в Ленинграде», — такие слова адресовал другой вокалистке 17 ноября того же года ее поклонник. Он чуть ли не сожалеет, что она эвакуировалась! [6] Музыка в дни блокады: Хроника. СПб.: Композитор, 2002. С. 145 и 250.

Период блокады был яркой страницей и в истории Большого симфонического оркестра Радиокомитета, и в творческой биографии Льва Маргулиса. Пережив трагедию первой зимы, возобновив затем свою деятельность, коллектив приобрел мировую известность. В городе он находился на особом положении, участвовал в самых ответственных концертах, был на столь высоком уровне единственным. Ощущали свое особое положение и музыканты. Заменить каждого из них было нелегко. Они составляли ансамбль «штучных» специалистов, и это льстило артистическому самолюбию, удовлетворяло амбиции (сколь бы скромен ни был человек). Маргулис являлся одним из ведущих музыкантов коллектива. В составе оркестра он выступал на лучших концертных площадках, постоянно участвовал в радиопередачах. Приобрел известность и вне общих выступлений — его приглашали в качестве солиста в большие афишные концерты, и его имя (хоть и написанное несколько мельче) стояло в анонсах рядом с именами самых популярных артистов.

С освобождением города от блокады ситуация изменилась. Из эвакуации вернулось множество первоклассных музыкантов. Приехали прославленные коллективы (в их числе — оркестр Филармонии). Число «штучных» специалистов резко возросло. Время шло вперед, выстраивалось по-новому. И оркестр Радио, и Маргулис нашли свое место в послевоенной жизни, работали вполне успешно [7] Оркестр Радиокомитета сохранял свой статус до 1953 г., а затем, в качестве второго оркестра, был передан Филармонии. Маргулис оставил Радиокомитет уже в 1946 г. Он стал солистом Концертного бюро Филармонии. С 1950 до 1968 г. был концертмейстером оркестра в Театре музыкальной комедии. Последнее место работы — отдел музыкальных ансамблей Ленконцерта, руководил музыкальным ансамблем в кинотеатре «Московский». В 1970 г. вышел на пенсию (данные Объединенного межведомственного архива культуры). Скончался Л. Маргулис 15 марта 1975 г.

. И все же годы блокады освещены в их пути особым светом [8] Светом блокады освещено написанное уже в мирное время литературное произведение Л. Маргулиса — пьеса в трех актах с говорящим названием «Здравствуйте, добрые люди» (с подзаголовком «Хроника послевоенного лета»). Блокадники и недавние фронтовики — от управхоза и торговца до оркестрового музыканта — живут в ней по законам взаимопомощи, человечности. Непосредственно блокаде посвящена вторая пьеса Маргулиса — «Голос осажденного города» (датирована 1963 г.). События в ней происходят в конце 1941 г. и связаны с жизнью музыкантов Большого симфонического оркестра. Фантазия автора если и присутствует, то в минимальном объеме. Иные эпизоды Маргулис перенес в пьесу из своего блокадного дневника, иные — его воспоминания. Блокадный быт в пьесе представлен. В то же время персонажи (многие из них имеют фамилии реальных музыкантов) думают и о вопросах высшего порядка: не следовало ли вывезти оркестр и таким образом сохранить ценный коллектив, в чем был высший смысл деятельности оркестра, могут ли оркестранты считать, что участвовали в борьбе с врагом, воздействовала ли музыка на самих исполнителей, или они просто отбывали повинность. (Некоторые строчки из пьесы цитируются в комментариях).

.

Читать дальше