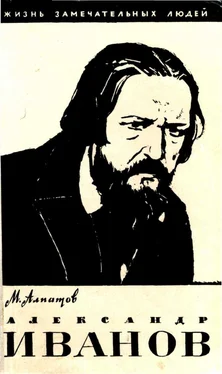

В 50-х годах воображение художника развертывало перед его глазами свиток библейской легенды, в которой было много мрачного, сурового, жестокого, бессмысленного и бесчеловечного. Библия прославляла в лице царя Давида его «богоизбранность». Но чутье художника убеждало Иванова, что высшее блаженство он испытывал, когда был простым пастухом, играл на лире под деревом, окруженный собаками. Среди библейских эскизов отдельные образы напоминают мальчиков. Видно, художнику были особенно дороги состояния, рисующие «золотой век» человечества, его юность, счастье, естественную наготу.

…Но я тем боле

Спешил перебежать городовое поле.

Дабы скорей узреть — оставя те

места —

Спасенья верный путь и тесные

врата…

Пушкин, «Странник».

Скромное наследство после смерти отца мало поправило материальное положение Иванова. Правда, по мере того как он остывал к своей большой картине и его расходы сокращались, он не испытывал крайней нужды, как раньше. Но в 50-х годах состояние его зрения вновь ухудшилось, лечение потребовало трат, и, таким образом, снова возник старый вопрос. В 1857 году по ходатайству расположенных к художнику людей ему было «высочайше пожалованы» полторы тысячи рублей на лечение. На эти средства он отправился в Вену, посетил видного окулиста, по его совету прошел курс лечения в Интерлакене, повидал Альпы, но, вместо того чтобы оттуда вернуться к себе в Рим, на улицу Виколо дель Вантаджо, отправился в Лондон для того, чтобы повидаться там с Герценом. О поездке этой, конечно, никто не узнал. От добровольного узника римской студии никто из его покровителей даже и не мог ожидать такого смелого шага.

Герцен был тогда не только политическим эмигрантом, но и огромной политической силой в качестве создателя первой русской свободной типографии. Настало время, когда он смог перейти в наступление, и русское правительство начинало понимать, какого грозного противника оно имело в его лице. В те годы даже близкие ему в прошлом люди, вроде В. П. Боткина, шли с ним на разрыв, опасаясь неприятностей со стороны русского правительства. Иванов хорошо понимал, чем грозит ему появление среди лондонских политических эмигрантов, но собственная судьба мало заботила его: беспокоило только, что в его отсутствие. папское правительство могло наложить руку на произведения, особенно на его еретические библейские эскизы. Эти вещи были ему дороже жизни.

Иванов не забывал того, что Герцен был идейным противником Гоголя и Языкова, с которыми он был прежде так близок. Но решению посетить Герцена предшествовала огромная внутренняя работа в сознании художника. При той замкнутости, которой он всегда отличался, многое до сих пор неизвестно, и вряд ли найдутся источники, способные пролить свет на эту сторону жизни Иванова. С его всегдашней медлительностью Иванову потребовалось много времени для того, чтобы прийти к этому решению, но, видимо, он насквозь проникся мыслью, что встреча для него жизненно неизбежна, и это придает ей значение настоящего события в творческой биографии мастера.

Колебания его начались, вероятно, еще в 1847 году; Герцен отпугивал тогда Иванова и вместе с тем привлекал радикализмом своих суждений, недаром художник часто его посещал. Поверх этого широким пластом легли впечатления 1848 года в Италии, когда поднялся ее народ и сказал свое слово, когда зашатались отжившие свой век установления. Наконец помог и брат Сергей, в беседах с которым возможна была полная откровенность и который держался передовых политических воззрений.

Под действием этих впечатлений в самом художнике постепенно назревали сомнения и колебания. Сначала это были антицёрковные настроения, поиски подлинно религиозного чувства, которые он противополагал пустой официальной церковности, — в это время его возмущали художники, которые служили церкви без веры, в качестве бездушных наемников. Потом, по мере того как он стал критически вникать в тексты священного писания, в нем поколебались его собственные религиозные убеждения — все то, во что прежде он готов был верить, становилось для него пустой обрядовой формой. Тогда свидетели стали замечать, что он перестал посещать церковную службу и появлялся в церкви, лишь когда этого требовало его официальное положение русского художника. Наконец наступил момент, когда он должен был признаться себе, что полностью утратил веру, и тогда для него возникла потребность в пересмотре своих воззрений. Для таких глубоко искренних людей, каким всегда был Иванов, отказ от старых воззрений на коренные вопросы жизни должен был означать настоящую жизненную драму. Она сопровождалась мучительным состоянием, близким к отчаянию, душевной мукой, которую искупала только уверенность, что другого выхода не было, — обманывать дальше себя было невозможно. Не только люди, с которыми художник был откровенен, но и посторонние находили перемену в его отношении к религии.

Читать дальше

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь [СИ]](/books/393134/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)