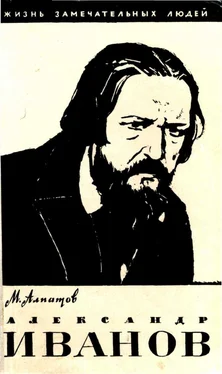

В русской живописи того времени «Девушка-альбанка» находит себе параллель лишь у Венецианова, в его «Девушке с васильками». В западноевропейской живописи у Коро в его «Мечтательной Мариетте»

есть та же чистота и целомудрие. Иванов, который с таким трудом добивался совершенства в большой картине, обретал желанную человечность и гармонию перед лицом простой и скромной народной жизни. В этом его создании есть безыскусственная прелесть и задушевность, которой чаруют народные песни.

Во второй половине 40-х годов в живописи Иванова замечаются изменения, которые были подготовлены долгими и упорными поисками художественной правды, той полноты восприятия реального мира, в которой участвовало все богатство красочных впечатлений. В этом деле не могли помочь навыки, приобретенные за время учения в академии. Этому не могли научить и мастера Возрождения. Чтобы овладеть светом и воздухом, приходилось опираться на самостоятельные искания. Уже Гоголь в «Портрете» писал о виде в природе: «Как он ни великолепен, а все не достает чего-то, если нет на небе солнца». В живописи Иванова долгое время не хватало именно этого важного элемента. В этюдах мальчиков на открытом воздухе Иванов обретал понимание новых качеств мира. В передаче красок во всем разнообразии их световых изменений Иванов действовал как подлинный новатор. Правда, уже Леонардо да Винчи проявлял большую зоркость к изменению цвета в различных условиях освещения и воздушной среды. Но великий мастер говорил об этом в своем трактате, ни сам он, ни его преемники не решались все это замеченное глазом в природе воспроизвести в картине. Иванов был первым, кто посмел это сделать. И какое богатство мира ему открылось!..

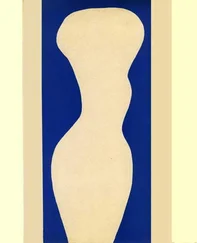

В 50-х годах Иванова особенно занимает тема: обнаженное тело в пленэре [14] Пленэр — живопись на открытом воздухе.

. Возможно, что сам он уверял себя, что эти этюды пригодятся ему, когда он будет «проходить» большую картину в последний раз. Между тем и на этот раз этюды вспомогательного характера приобретали в его руках самостоятельное значение.

Он знал этих загорелых итальянских мальчиков, которые в Альбано помогали ему перетаскивать ящики, зонтик и стул, когда он отправлялся на этюды, в свои записные книжки он тщательно заносил, сколько паоло и байоков было на них истрачено. Он замечал под благодатным небом Неаполя множество беспечных ладзароне (шалопаев), которые умели часами валяться в теплом песке на берегу моря, предаваясь сладкому ничегонеделанию. Он постоянно встречал мальчиков в своих блужданиях вдоль берега Неаполитанского залива, и они кричали ему: «Сударь, напишите наш портрет!».

Еще в первые годы своего пребывания в Италии Иванов на берегу моря пытался сделать несколько альбомных зарисовок лежащих и купающихся ребят. Но все это были лишь беглые наброски, которым он не придавал серьезного значения. Сила традиции была настолько велика, что никто не считал возможным изучение человеческого тела вне мастерской, вне условий одностороннего рассеянного света, без «постановки» модели в нужной позе. В течение многих лет своей жизни Иванов привык считать наготу принадлежностью музеев или рисовальных классов. Теперь у него открываются глаза, он увидал ее овеянной воздухом, озаренной солнцем. Теперь ему не нужно было напрягать воображение и переноситься в далекое прошлое, представлять себе мальчиков в образе юных друзей Аполлона. Они были перед глазами постоянно, их можно было наблюдать в живой действительности.

Одно из наиболее законченных и совершенных произведений Иванова этого рода его «Три мальчика на фоне Неаполитанской бухты» Все три мальчика лежали и грелись на солнышке, но один поднялся и поднял руки к голове, другой привстал и вопросительно повернул голову к третьему; третий, потягиваясь, лежит на земле, закинув руки к голове, не обнаруживая ни малейшего желания нарушить свой покой. О чем переговариваются эти три мальчика? В телах их передано три состояния: нега, пробуждение и готовность к действию, и потому такую значительность приобретает эта сцена. Иванов выполнил пейзаж еще прежде, чем написал тело. Воспроизведено вполне определенное место — Неаполитанская бухта с виднеющимися вдали островом Иския и Мизенским мысом в ранний утренний час. Солнце только поднимается на востоке, и длинные синие тени тянутся по земле. Небо ближе к зениту уже синее, ниже чуть желтее, еще ниже лазурное и у самого горизонта розовое. Узкая полоска моря прозрачна, как голубое стекло, розовые горы почти сливаются с небом. Краски в предметах первого плана насыщены. Тела мальчиков, золотистые в свету, отливают красными и ярко-синими отсветами в тенях. В самых красках передано ощущение того утреннего пробуждения природы, которое всегда поражает как прекрасная тайна. Без помощи мифологического вымысла создается впечатление той неразрывной связи человека с природой, которую воспевали классики в своих вакханалиях.

Читать дальше

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь [СИ]](/books/393134/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)