***

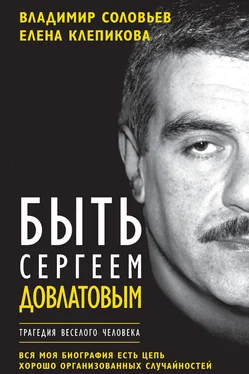

Никто из знакомых мне по «Авроре» пишущих людей — ни начинающий автор, ни тем более кончающий — не имел столь мизерного сознания своей авторской величины. Много позднее Довлатов, мучимый даже в Нью-Йорке тотальным непечатанием его на родине, нашел, как ему казалось, исчерпывающий ответ:

«Я начал писать в самый разгар хрущевской оттепели. Издавали прогрессивные книжки… Я мечтал опубликоваться в журнале „Юность“ Или в „Новом мире“… Короче, я мечтал опубликоваться где угодно. Я завалил редакции своими произведениями. И получил не менее ста отказов. Это было странно. Я не был мятежным автором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврейской проблемы… Я писал о страданиях молодого вохровца, которого хорошо знал. О спившихся низах большого города. О мелких фарцовщиках… Я не был антисоветским писателем, и все же меня не публиковали. Я все думал — почему? И наконец понял. Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует».

Возвращаюсь к Довлатову в Ленинграде. У него была любопытная для тех лет убежденность, что он со своей юморной прозой попадает в яблочко времени, что его заждался читатель, что его точно ждет успех — только бы напечатали. Невероятно, но при тотальном литературном остракизме Довлатов ощутимо прозревал свой творческий прорыв, свою сиюминутную востребованность. Ведь юмор — самая животрепещущая из всех словесных штук. Такому самоощущению надо доверять, это — не суетное славострастие, скорее крутая убежденность мастера. Недаром он и стал супервостребованным писателем, правда — через много лет и посмертно. Короче, Довлатов изнывал по читателю. По массовому, всесоюзному. Элитного не ценил, не знал, ему не верил. Как писатель, он мог расти только с голоса. Как раз этого ему не позволяли.

Однажды я, утомившись отказывать, посоветовала ему оставить раз и навсегда надежду и, соответственно, стратегию (в его случае трудоемкую) напечататься в отечестве во что бы то ни стало и чего бы ни стоило. А стоило, говорю, многого. Большего, чем мог он вынести пристойно. Боялся, что время — его время — пройдет, так и не узнав любимого его. А в любви к нему сегодняшнего дня не сомневался. Знал свою цену, щедро отводил себе роль мухи-однодневки в текущей прозе. Тогда он страшно оскорбился, этот сумрачный гигант-кавказец с глазом пугливой газели, и процедил мне сквозь зубы, упирая на каждый слог: «Вы никогда не писали и потому не знаете, как дозарезу необходим иногда читатель». Его слова.

Его как-то ощутимо подпирало время. Была жгучая потребность реализации. Я была потрясена, когда он, разговорившись, выдал что-то вроде своего писательского манифеста. Приблизительно так: я — писатель-середняк, упирающий на мастерство. Приличный третий сорт. Массовик-затейник. Неизящный беллетрист. У меня нет тяги в будущее. Я — муха-однодневка, заряженная энергией и талантом, но только на этот день. А ее заставляют ждать завтра и послезавтра. А вы предлагаете мне писать для себя и в стол. Все равно что живым — в гроб.

Разумеется, я никогда и никому, тем более изнемогающему от непечатания Довлатову, не посоветовала бы писать в стол. Да еще — писать для себя, родимого, что похоже уже на творческую мастурбацию. Я сама в те годы писала — «в стол», вестимо, — редакционный роман под названием «Убежище», где действовал также и Довлатов и откуда я сейчас беру кое-какие факты и наблюдения. А тогда Сережа просто вымещал на мне, и довольно зло, свои литературные невзгоды. Вообще-то вспыльчивость, ожесточенность и подвывающая обида были как-то инородны корректному, иронически вежливому и даже вальяжному, умело обаяющему собеседника Довлатову. Все эти довлатовские аномалии — и крайнее его писательское уничижение, включая горестные декларации, — пришлись на первый год его пылких заигрываний с непреклонной «Авророй». Уж очень много — целую гору! — ослепительных надежд он возлагал на новый молодежный, с ложной либеральной репутацией журнал. Соответственно, отрезвление и ощущение унылой безнадежности были горьки и травматичны.

***

Как только Довлатов смирился с «авроровским», ясно выраженным ему остракизмом, наши, автор — редактор, отношения стали более дружескими. Все шло по-прежнему: Сережа приносил новую порцию рассказов, которые, как всегда, отвергались на уровне малого начальства, и помню возмущенный втык мне за малую бдительность: «Вы что, не видите — Довлатов критикует армию!!!» Или такое: «Это писатель-алкоголик, и его герои сплошь алкаши — какой пример они показывают советской молодежи? Он что, призывает к тотальному спаиванию нашего народа?!» Ясно, что все новые попытки Довлатова напечататься в журнале будут пресекаться на корню. Автор — типичный непроходняк. Ходу ему никогда не будет. И, мне кажется, он это знал. Не мог не знать.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу