Кстати, о держании носа по ветру — в промежутке между второй и третьей книгой мы отказались от финансово заманчивого предложения написать биографию Горбачева, потому что относились к нему скорее отрицательно, а издательство ожидало от нас книги с уклоном в панегирик. Мы ждали своего героя — и дождались его. Я вообще считаю этот мир не совсем безнадежным — кое-что в нем иногда вознаграждается.

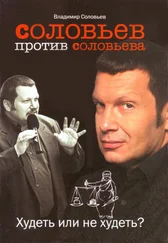

Речь идет не о Владимире Соловьеве, но о читателях «Нового русского слова» — это против них, а не против меня ведется кампания, чтобы их оболванить, дезинформировать и дезориентировать. Что ни слово в этой площадной ругани, то ложь — еще хорошо, что фамилию «Соловьев» не перевирают! Я объединяю эти несколько статьей, потому что в них много общего, да на каждый чих и не наздравствуешься. Самое скверное, однако, что эти брехуны осмеливаются писать о совести и чести — не в коня корм!

Что же касается соотношения нравственности и искусства — возвращаясь к Довлатову и моей повести о человеке, похожем на Довлатова, — то я вспоминаю заметку Пушкина на полях статьи князя Петра Вяземского: «Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? Разве их одна поэтическая сторона». Но это так, к слову.

Каково мне читать о моих мнимых пороках, когда я знаю за собой настоящие? Вот уж в самом деле, «мир меня ловил и не поймал», как гласит эпитафия на могиле Сковороды. Я довольно критично отношусь к самому себе — и к своей жизни, и к тому, что пишу. Чужие книги я люблю не меньше, чем свои, — Аксенова, Алешковского, Войновича, Довлатова, Искандера, Лимонова, Петрушевской, Солженицына, обоих Ерофеевых — покойного Венедикта и здравствующего Виктора. Недосягаемым образцом для меня являются многие стихи, хотя в поэзии я предпочитаю пусть плохих, но настоящих поэтов — хорошим липовым (к последним я отношу Кушнера). Когда-то я много занимался критикой, по которой, честно говоря, тоскую: прочесть о себе настоящую критику — моя мечта, которая, увы, редко сбывается. (Одна из таких редкостей — статья Ирины Служевской о «Романе с эпиграфами» в «Новом русском слове» в прошлом году.) Иногда меня самого подмывает нарушить литературные правила и написать статью о себе самом. И, честное слово, это была бы статья нелицеприятная — уж кто-кто, а Соловьев бы Соловьева не пощадил! Я себя и не пощадил однажды, когда сочинил своих «Трех евреев», — не как литератора, а как человека. Необходимо было мужество, и чтобы писать роман, и чтобы его хранить, и чтобы пересылать через кордон, и чтобы спустя 15 лет опубликовать — ведь я знал, на что иду, ведь это я сам вызвал огонь на себя, ведь это с моих слов теперь пишут обо мне, пусть перевирая и клевеща! Или секреты надо держать в секрете, чтобы не нарушить ни литературный, ни жизненный баланс? О содеянном не жалею и подумываю сейчас — а не пришла ли пора опубликовать мою следующую книгу, также сочиненную еще в Советском Союзе, но не с ленинградским, а московским сюжетом?

Как ни относись к «Трем евреям», ни об одной другой книге то же, к примеру, «Новое русское слово» не писало столько, сколько об этом романе. Даже если сделать поправку на то, что ряд откликов носит организованный характер: мне рассказывал один литератор, как другой литератор (Игорь Ефимов) уговаривал его написать разносную статью о «Трех евреях», — он отказался, но кто-то ведь и согласился.

Помимо прочего, мне помогает знание истории литературы — многие впоследствии знаменитые книги были встречены поначалу в штыки ввиду того нового содержания, которое несли в себе. К примеру, «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» и «Джут Незаметный» Томаса Харди подверглись остервенелому разносу, когда впервые были напечатаны. Что ж, теперь уж можно определенно сказать, что эти злобные филиппики в большей мере характеризовали хулителей, чем будущего классика английской литературы. Я себя не сравниваю — боже упаси, но меня удивляет невежество или беспамятство моих злопыхателей.

Скорее все-таки невежество.

Лично мне грех жаловаться — «Три еврея», помимо отдельных изданий, широко печатается в периодике по обе стороны Атлантики по-русски и по-английски — от Partisan Review и «Нового русского слова» до «Искусства кино» и «Совершенно секретно». Мне почему-то кажется, что критика в метрополии будет к роману благожелательнее, чем эмиграционная.

Вот почему этот мой ответ — последний: никому больше на страницах «Нового русского слова» я по поводу «Трех евреев» или «Призрака, кусающего себе локти» отвечать не буду. Даже если в следующий раз напишут, что я зарезал мать, жену, любовницу и сына. У меня и времени больше нету.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу