Юные сироты, царь Иван и царица Анастасия, полюбили друг друга. Современники и историки единодушны во мнении, что царица надолго смягчила злобный нрав мужа. Официальные летописи назвали добродетелями Анастасии целомудрие, смирение, набожность, чувствительность и благость, соединённые с основательным умом. Помимо раздачи милостыни, пристойной каждой царице, она своими просьбами освобождала опальных и миловала заключённых.

Анастасия Романовна родила трёх сыновей (Дмитрия, Ивана и царя Фёдора) и трёх дочерей (все они умерли в младенчестве). Дмитрию (1552–1553) заболевший после взятия Казани царь хотел оставить трон, но советники государя Сильвестр и А.Ф. Адашев выступили в пользу его двоюродного брата князя Владимира Андреевича Старицкого. Иван Грозный был уверен, что его приближенные ненавидели царицу и её детей. Скоропостижная смерть Анастасии 7 августа 1560 г. тяжело отразилась на душевном состоянии царя, который вскоре дал выход своему страху и ярости в терроре против бояр, духовенства и всего населения страны.

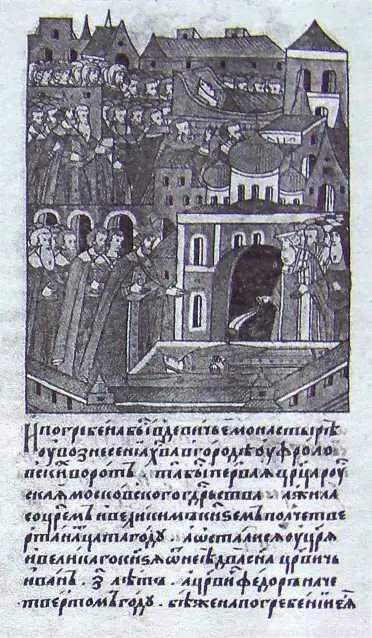

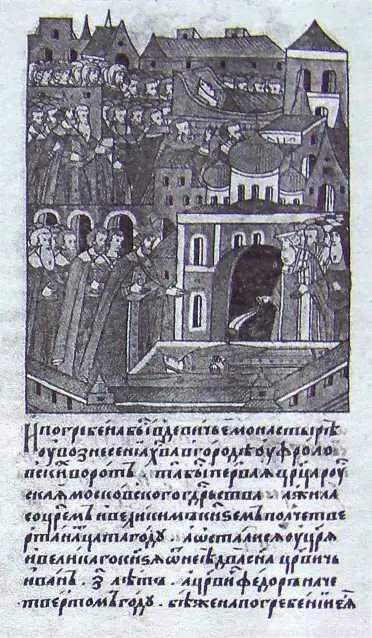

Погребение царицы Анастасии в Вознесенском девичьем монастыре в Кремле. Лицевой летописный свод

Об ударе, который испытал Иван Грозный с кончиной царицы Анастасии, поэтично рассказал знаменитый русский историк Н.М. Карамзин: «Тринадцать лет он наслаждался полным счастием семейственным, основанным на любви к супруге нежной и добродетельной. Анастасия ещё родила сына, Фёодора, и дочь Евдокию; цвела юностию и здравием, но в июле 1560 г. занемогла тяжкою болезнию, умноженною испугом. В сухое время, при сильном ветре, загорелся Арбат; тучи дыма с пылающими головнями неслися к Кремлю. Государь вывез больную Анастасию в село Коломенское; сам тушил огонь, подвергаясь величайшей опасности: стоял против ветра, осыпаемый искрами, и своею неустрашимостию возбудил такое рвение в знатных чиновниках, что дворяне и бояре кидались в пламя, ломали здания, носили воду, лазили по кровлям. Сей пожар несколько раз возобновлялся и стоил битвы: многие люди лишились жизни или остались изувеченными. Царице от страха и беспокойства сделалось хуже. Искусство медиков не имело успеха, и, к отчаянию супруга, Анастасия 7 августа, в пятом часу дня, преставилась… Никогда общая горесть не изображалась умилительнее и сильнее. Не двор один, а вся Москва погребала свою первую, любезнейшую царицу. Когда несли тело в Девичий Вознесенский монастырь, народ не давал пути ни духовенству, ни вельможам, теснясь на улицах ко гробу. Все плакали, и всех неутешнее бедные, нищие, называя Анастасию именем матери. Им хотели раздавать обыкновенную в таких случаях милостыню: они не принимали, чуждаясь всякой отрады в сей день печали. Иоанн шел за гробом: братья, князья Юрий, Владимир Андреевич и юный царь Казанский Александр, вели его под руки. Он стенал и рвался: один митрополит (Макарий. — Авт .), сам обливаясь слезами, дерзал напоминать ему о твердости христианина… Но ещё не знали, что Анастасия унесла с собою в могилу! Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: ибо он лишился не только супруги, но и добродетели» [17] Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. VIII. Гл. IV СПб., 1842. Стлб. 188 (и др. изд.); ср.: Соловьёв С.М. Сочинения: В 18 ки. М., 1989. Кн. III. Т. 6.

.

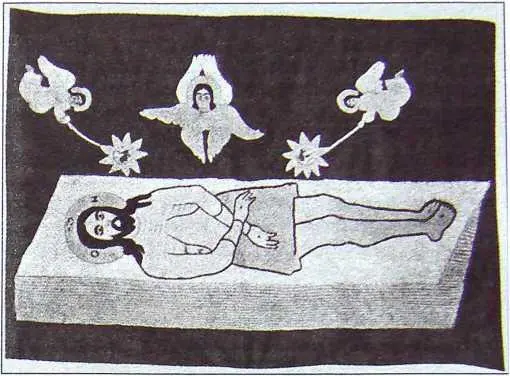

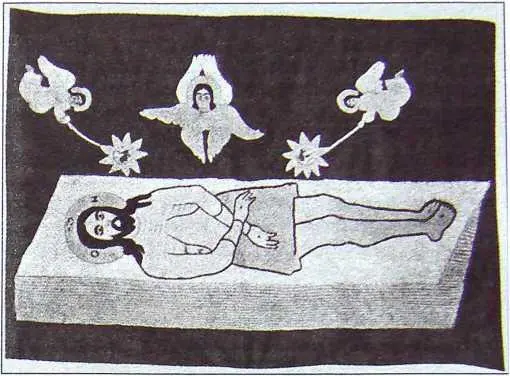

Плащаница, вышитая Анастасией Романовой в 1543 году. Старица, Успенский монастырь

Карамзин и другие серьёзные историки версию об огромной роли тихой и доброй царицы в первые годы Московского царства не выдумали. Её поддерживают, даже ещё более красноречиво, практически все русские и иностранные источники XVI в. Сохранилось много материальных свидетельств, подтверждающих рассказы современников о замечательном искусстве рукоделия, свойственном царице. Великолепное шитьё на церковных покровах, хоругвях, пеленах и завесах, вышедших из мастерской Анастасии Романовны, хранится ныне во многих музеях нашей страны [18] Маясова Н.А. Древнерусское лицевое шитьё XVI века. М… 2004.

.

При жизни сестры-царицы Никита Романович в 1547–1548 гг. сопровождал царя в походе на Казань как рында (почётный стражник). После взятия Казани в 1552 г. именно он, по словам князя Курбского, советовал своему царственному шурину немедленно вернуться в Москву, хотя до завоевания ханства было ещё далеко. В Ливонском походе 1559 г. Никита Романович заслужил чин окольничего, выступая товарищем (помощником) воеводы в Передовом, а затем в Сторожевом полку. В год смерти сестры он был товарищем воеводы уже в самом престижном Большом полку в Ливонии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу