1 ...5 6 7 9 10 11 ...197 И еще: она просто помогала выживать – каждому своя культура, в точности по старому рецепту Козьмы Пруткова:

С ума ты сходишь от Берлина;

Мне ж больше нравится Медынь.

Тебе, дружок, и горький хрен малина;

А мне и бланманже полынь.

Здесь уже вступали в дело факторы индивидуальные: семейные традиции, образовательный ценз, случайности окружения, возможности получения и проч.

Разумеется, все эти субкультуры вели полулегальное существование на границах культуры официальной; если у них и не было «самиздата», то была своя «неформалка», порой курьезная. Например, у нас в школе учился пасынок Булгакова Женя Шиловский, поэтому мы имели возможность на уроках читать под партой «Белую гвардию» в заграничном, рижском, издании, не говоря уже о «Роковых яйцах» в советском издании. «Дни Турбиных» Булгакова в Художественном театре были любимым спектаклем, мы смотрели его по многу раз (кстати, благодаря тому, что Сталин тоже любил этот спектакль и в 1932 году велел его восстановить).

Другая «неформалка»: после войны мой учитель в Театральном институте Абрам Эфрос, знаменитый искусствовед, знакомил нас с эмигрантскими уже стихами Марины Цветаевой, Владислава Ходасевича и других поэтов. Собственная его судьба была в этом смысле тоже нестандартна. В первые послереволюционные годы он был экспертом по закупке картин в крупнейшей Третьяковской галерее и получил от Ленина собственноручный мандат на приобретение искусствоведческой литературы за рубежом за государственный счет. К нашему времени он давно уже был в опале (отчего и попал к нам в Театральный, где почти все были «бывшие»). Меж тем ленинский мандат никто не смел отменить, и Эфрос исправно каждый год получал каталоги французских издательств, отмечал нужное, и ему присылали дорогие альбомы из Парижа. По этим книгам он знакомил нас с современным искусством Запада, а потом, когда и наш оазис был разогнан и он остался вообще без работы, изредка продавал эти альбомы, чтобы жить.

Таковы были парадоксы и флуктуации советской действительности.

Конечно, все эти субкультуры были так или иначе деформированы тоталитарной культурой.

Приведу другой, сугубо личный, пример. Общеобязательность единой философии и эстетической теории научили меня (как и многих других в моем поколении) избегать философии и теории вообще, оставаясь «при факте», по слову Достоевского, а общие идеи искать в негуманитарном знании (в книгах Эйнштейна, Нильса Бора, Шредингера, Фрейда и других). Разумеется, это существенная деформация, как и отвращение к цитатам, выработка Эзопова языка, отчего в момент перехода неподцензурная культура переболела «кессонной болезнью». Но если бы этих субкультурных явлений не было, то восстановить преемственность и идти дальше было бы невозможно.

Ныне становится реальным – не только фактически, но и эмоционально – изучение тоталитарных культур как системы. Мне кажется это важным, потому что механизмы их действенны, а соблазны велики.

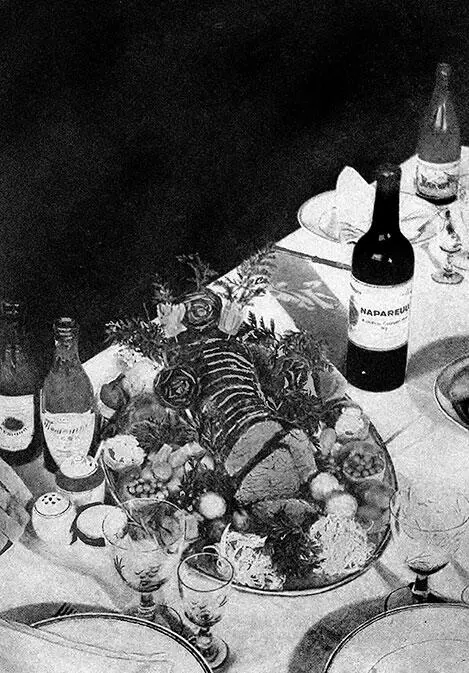

О вкусной и здоровой пище

Из археологии советской еды

Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, так что, спроси нас, б/у советских, меню обеда Онегина, и у нас от зубов отскочит:

Пред ним roast-beaf окровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет,

И Страсбурга пирог нетленный

Меж сыром лимбургским живым

И ананасом золотым.

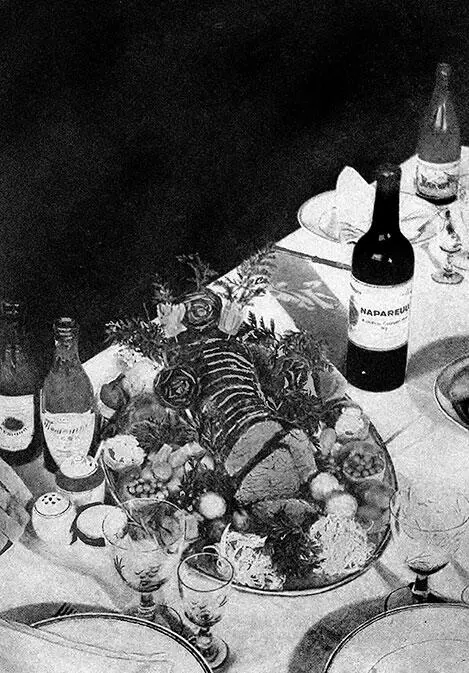

Впрочем, как реальная еда это едва ли воспринималось. Скорее натюрморт, отчасти ребус. На вопрос, что ели мы сами, тинэйджеры довоенных 30-х, вернее всего, пожмут плечами. Мы прожили жизнь среди слов-аббревиатур и существительных-времянок, как «зээрка», «церабкоп», «ОРС», «ГОРТ „а“» и «ГОРТ „б“» – едва ли нынче кто опознает в них «закрытый рабочий кооператив», «центральный рабочий кооператив» или «отдел рабочего снабжения». Глаголы к ним звучали не многим элегантнее: «давали», «выбросили», «достал», «отоварился». Обычное «купить» относилось разве что к рынку (в моем случае, жителя Малого Козихинского переулка, что у Патриарших прудов, – к Палашевскому рынку), и если что помнится, то скорее всего лакомства рынка. Жизнь, в существенной степени уходившая на быт, странным образом казалась безбытной. Какой обед нам подавали? Каким вином нас угощали?

Всеобщий салат оливье или селедка под шубой – фавориты послевоенного времени брежневской ущербной буржуазности, «парадокса пустых прилавков и полных холодильников» (Е. Осокина [7]). До войны не то что полных, но вообще холодильников не было. Продавцы льда с тележками тоже постепенно исчезали, и продукты держали между двойными рамами окон, а летом в тазу с водой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу