2. Золотой дом, Рим

(64–68 годы нашей эры)

Архитектура и нравственность

Что-то жуткое рвется в наш мир, и это здание, видимо, является порталом.

«Охотники за привидениями» (1984), режиссер Айван Райтман

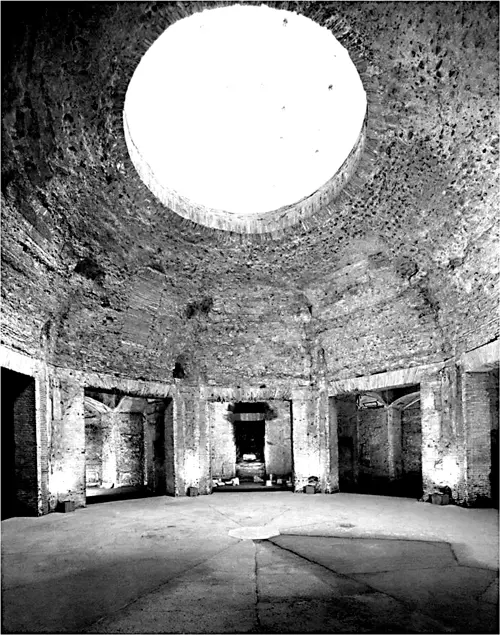

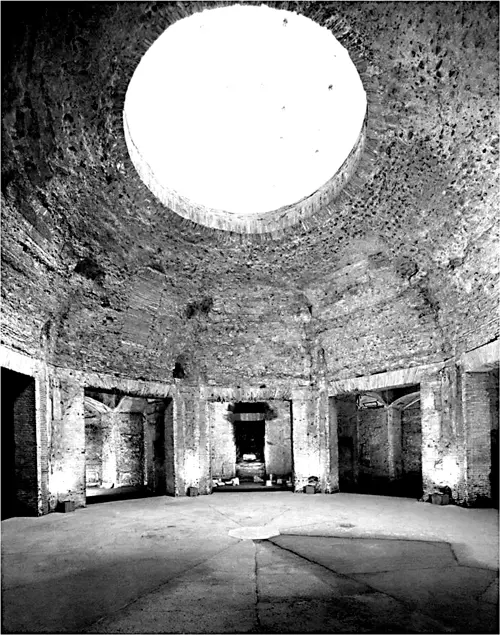

Восьмиугольный зал Золотого дома

История его обнаружения полна мифологических аллюзий: где-то около 1480 года, как гласит предание, один мальчик провалился сквозь расселину на римском холме в мрачное подземное царство Плутона. Там он обнаружил целый лабиринт из пещер, куда никто не наведывался со времен Римской империи, а когда глаза привыкли к свету, мальчик разглядел на стенах загадочные рисунки с искаженными пропорциями. Современники приняли подземные чертоги за древний грот – на самом же деле это были останки знаменитого дворца императора Нерона, построенного в I веке нашей эры.

Domus Aurea – Золотой дом, прозванный так из-за обилия драгоценных материалов, пошедших на отделку, был погребен под общественными банями новой императорской династии, которая заклеймила покойного Нерона позором, и постепенно забыт. Настенные росписи, в которых вместо колонн прорастали непонятные вьюны, а человеческим фигурам придавались черты животных или мифических существ, стали сенсацией для Италии эпохи Возрождения. Это были первые обнаруженные за 1000 лет образцы древней живописи, и они противоречили всем представлениям о классическом искусстве, от которого ожидали рациональности и достоверности, а не сюрреализма и нелепиц. Подражания этому жанру – названному гротеском в честь гротов, в которых он был обнаружен, – столетиями вызывали неоднозначную реакцию. Вплоть до XIX века в нем работали многие художники, начиная с Рафаэля, и он заметно раздвинул границы архитектуры, однако и противников у него нашлось немало.

Римский теоретик архитектуры Витрувий ополчился на гротеск за целое столетие до появления росписей Золотого дома.

«Наши современные художники расписывают стены преимущественно уродствами, а не понятными изображениями подлинных вещей: на месте колонн рисуют стебли с кудрявыми листьями и завитками, на месте фронтонов – арабески, то же самое и с подсвечниками и оконными рамами, на которых от основания поднимаются стебли со множеством нежных цветков с завитками и без всякого толка сидящими в них фигурками и еще стебельки с раздвоенными фигурками, у которых одна голова человеческая, а другая звериная. Ничего подобного никогда не было, нет и не будет. Как же, в самом деле, может тростник поддерживать крышу?..» {39} 39 Wolfgang Kayser, The Grotesque in Art and Literature (Bloomington, IN, 1963), 20.

Гротеск вызывал неприятие и в XIX веке, когда великий моралист от архитектуры (и большой пустомеля) Джон Рескин назвал гротесковые изображения «чудовищными уродцами». Подобная бурная реакция на росписи Золотого дома и им подобные произведения не просто дело вкуса, здесь затрагивается куда более провокационный вопрос – о моральном аспекте архитектуры. Углубиться в него имеет смысл, поскольку в архитектуре он выражен куда ярче, чем в других видах искусства: в отличие от живописи и других безделушек, услаждающих взор богачей, архитектура утилитарна. В зданиях живут, их постройка обеспечивает массу рабочих мест, она стоит больших денег – нередко народных.

Столетиями люди обвиняли архитекторов и их заказчиков во всех возможных грехах. Это и низменные цели строительства – расточительство в случае Нерона с его Золотым домом, жадность застройщиков, жестокость создателей тюрем сверхстрогого режима (и, кстати, Витрувия, который, как уже упоминалось, был военным инженером). Это и работа на сомнительные власти: первым на ум приходит Альберт Шпеер, трудившийся на Гитлера, однако в зависимости от политических убеждений список можно пополнить и Лаченсом, спроектировавшим Нью-Дели, и архитекторами сталинской эпохи, и Ремом Колхасом с его зданием Центрального телевидения Китая, и архитектурным бюро SOM, построившим башню Бурдж-Халифа в Дубае. Еще чаще архитекторов обвиняют в непрофессионализме, заявляя, что их проекты «нарушают законы архитектуры» (знать бы еще, в чем они состоят). При этом мерилом оценки всегда служил, казалось бы, не имеющий никакого отношения к морали знаменитый витрувианский триумвират архитектурных достоинств – utilitas, venustas и firmitas (польза, красота, прочность). К нему прибегали даже при оценке архитектурных изображений, как в случае с тем же гротеском: «Как же, в самом деле, может тростник поддерживать крышу?»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу