И звучным голосом он снова загудит,

И в оный судный день, в расплаты час кровавый,

В нем новгородская душа заговорит

Московской речью величавой…

И весело тогда на башнях и стенах

Народной вольности завеет красный стяг…

Читая эту поэму, а также стихи Григорьева о Минине, я невольно думаю о героических страницах истории вскормившего поэта Замоскворечья. Должен же был он, родившись и прожив почти всю жизнь на Полянке, слышать местные предания и легенды, рассказ о том, как за двести с лишним лет до него, в 1612 году, в этих самых местах, точнее – в районе Климентовского переулка, стояли войска князя Пожарского, и именно здесь завязался бой с польскими интервентами, рвавшимися на выручку своих войск в осажденном Кремле. В решительный момент битвы Кузьма Минин с отрядом в пятьсот человек переправился через Москву-реку и внезапно напал на вражеский резерв, что и решило исход сражения: поляки отступили за Воробьевы горы. Несколько менее полутора столетий отделяло Григорьева от лихих «медных» и других московских бунтов, сотрясавших «мирное» царение «тишайшего», от залитых кровью попыток стрельцов отстоять старину. Все эти движения сплошь и рядом начинались в заречных слободах.

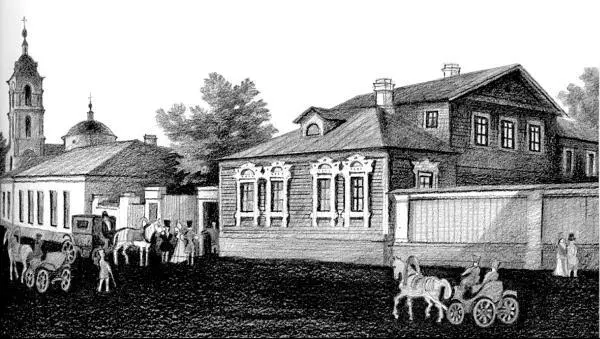

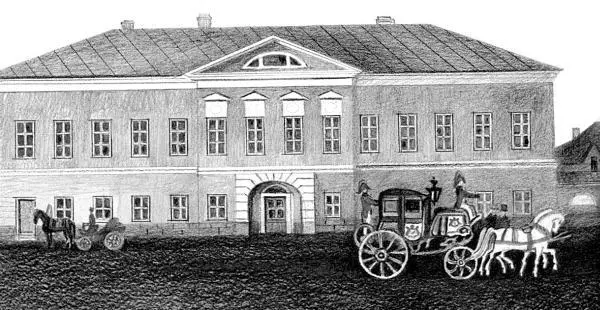

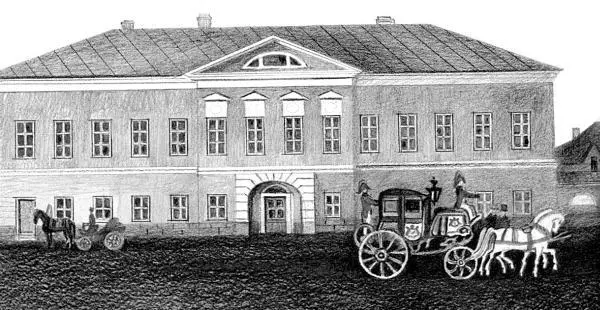

Дом поэта Аполлона Григорьева на Полянке

Не текла ли в жилах этого неуемного русского человека, метавшегося всю жизнь в поисках какой-то недающейся «правды жизни», непоследовательного и противоречивого в проповедуемых и отстаиваемых им позициях (Тургенев говорил, что Григорьев, начиная писать, сам никогда не знает, чем он закончит), неудовлетворенного и, как многие его талантливые соотечественники, обманывавшего глубокий душевный разлад хмельным разгулом, не текла ли в нем кровь непокорных замоскворецких стрельцов?

Стихи и критические работы Аполлона Григорьева известны ныне лишь в узком кругу специалистов и любителей забытой литературы, но кто не знает знаменитой «Цыганской венгерки»:

Две гитары, зазвенев,

Жалобно заныли…

С детства памятный напев,

Старый друг мой – ты ли?

Или:

О, говори хоть ты со мной,

Подруга семиструнная!

Душа полна такой тоской,

А ночь такая лунная!

Оба стихотворения, слившиеся по воле полюбивших их исполнителей в один романс, принадлежат Аполлону Григорьеву.

В этой части Замоскворечья что ни название – живая память о многовековом прошлом Москвы. Вот Кузнецкая улица, проложенная на месте старинной допетровской слободы, населенной царскими кузнецами. Интересно, что, по городской описи 1867 года, значилось в этом районе, принадлежавшем бывшей Серпуховской части, двадцать четыре кузницы, а предприятия кожевенной промышленности в Кожевниках существовали вплоть до революции. Ремесленники, раз осев где-нибудь, надолго определяли колорит места своего поселения.

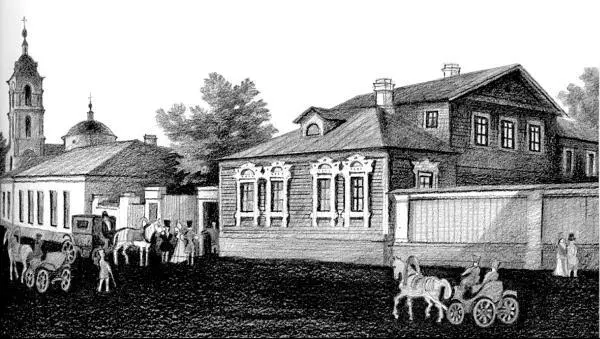

Дом купца Коробова на Пятницкой близ Климентовского переулка, построен в конце ХVIII века

В Климентовском переулке, возле Новокузнецкой улицы, стоит массивное старинное здание, в котором до революции помещалась частная женская гимназия. Прежде оно принадлежало известному железнодорожному подрядчику, купцу-миллионеру Петру Ионычу Губонину, яркому представителю складывавшегося в те годы сословия российских промышленных предпринимателей. Как и упомянутый мною Кокорев, Губонин пришел в Москву из деревни в лаптях и в артели таких же гонимых нуждою на заработки мужиков копал землю и возил тачку на постройке чугунки, как в поэме Некрасова или на картине Савицкого. Сметливый и грамотный мужичок Губонин скоро шагнул на ступень десятника, потом осуществил головокружительный подъем свой и сделался фигурой всероссийского масштаба.

Тут же неподалеку – Лужниковский переулок, названный так по старинному урочищу Лужники, луговой, открытой местности, где, по преданию, паслись коровы Марфы Ивановны, матери царя Михаила Федоровича. В этом переулке, по левой его стороне, вплоть до Староболвановского переулка и Пятницкой улицы, занимая целый квартал, тянулось огромное владение Третьякова, родича основателя галереи, с вековым липовым парком, оранжереями и службами. Этот Третьяков принадлежал к старинному московскому купечеству, но в нем словно уже иссякла кипучая предприимчивость, свойственная первым поколениям купеческих родов или деятелям новой формации вроде Кокорева и Губонина. В нем купеческий размах и традиционная привязанность к семейному делу уживались с тяготением к культуре и меценатству, с появившимися дворянскими повадками и потребностями. В его доме были повсюду развешаны образа и теплились лампады, постоянно совершались церковные службы, проживали всякие странники и «божьи люди», однако хозяин более всего увлекался коллекционированием и брался за всякие дела, смахивающие на барские прихоти. Он завел прекрасный сад, образцовый птичник, учредил в своем имении ферму с породистым молочным скотом и собрал коллекцию скрипок. Все это при жизни роздал по назначению: Обществу поощрения птицеводства, Обществу содействия сельскому хозяйству, свои бесценные скрипки завещал Московской консерватории.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Олег Волков - Цена власти [СИ]](/books/25779/oleg-volkov-cena-vlasti-si-thumb.webp)