Но подлинный Григорьев – не в дворце на Остоженке. Его область – те средние городские и загородные дома, о которых писал князь П.А. Кропоткин в «Записках революционера». Знаменитый анархист родился и прожил много лет в одном из Арбатских переулков, отлично знал старую дворянскую Москву.

«В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасад с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу выходила «анфилада» парадных комнат… Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем на просторный двор…»

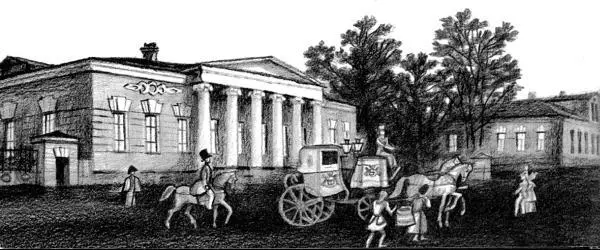

Именно такой особняк, построенный Григорьевым, принес ему известность и признание: в нем с удивительным вкусом и чувством меры воплощены лучшие черты московского ампира. Я имею в виду знакомый всем Музей Л. Н. Толстого на Кропоткинской улице (Пречистенке), который в литературе известен под названием дома Станицкой.

Когда говоришь о признаках этого стиля: симметричном плане и фасаде, строгом орнаменте греко-римского характера, красиво расположенных окнах без наличников, с одним сандриком или замковым камнем с львиной маской в центре; о барельефах за колоннами портика, барельефах тонкой лепки, помещенных на плоском фоне; о фронтонах с венком и ритмическими изгибами лент, а внутри – о высоких комнатах, лепных фризах и расписных плафонах, нарядных лестницах с изящными перилами, гостиных, отделенных от зал двумя или четырьмя колоннами из полированного искусственного мрамора, – словом, когда представляешь себе особняк, выстроенный в ампирном стиле, можно не задумываясь обратиться к упомянутому дому Станицкой. Там все это есть, причем удивительная верность руки мастера, чудесный вкус росписей внутри и тонкость рисунка сложных барельефов на фасаде – все это придает дому удивительную прелесть. Но отделанность деталей не заслоняет общего архитектурного эффекта: перед нами цельное и стройное произведение. Причем оригинальное, отмеченное подлинным дарованием автора. Григорьев создал свой, отличный тип городского жилого особняка, послуживший образцом, широко использованным заказчиками его времени – московскими дворянами и купцами.

Тут уместно упомянуть об одной особенности стиля ампир: наши предки любили эмблемы, и архитекторы, потакая их вкусам, щедро к ним прибегали, выбирая мотивы декора. То были упомянутые выше венок с лентами, символизировавшие сочетаемость, дружбу, славу; изящные фигуры лебедей, помещаемые в завитки капителей – символ любви; светильники в простенках и факелы – символы знаний; не говоря о лирах и других атрибутах муз. Григорьев со вкусом и умело украшал свои фасады такими эмблемами, оставив подлинные шедевры в этом роде. Сошлюсь хотя бы на портик Музея Пушкина (бывшего дома Хрущева-Селезнева) на Кропоткинской улице: мастерски вписанные эмблемы на фронтоне, лебеди, угнездившиеся в волютах капителей ионического ордера, медальоны над окнами.

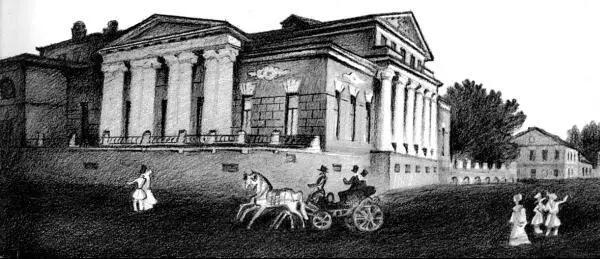

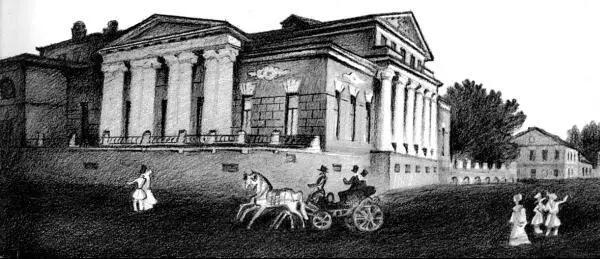

Дом Станицкой на Пречистенке (ныне музей Л.Н. Толстого), построен в 1817 – 1822 годах

Лишь в наше время были обнаружены материалы, позволяющие считать Григорьева автором этого красивейшего особняка Москвы начала XIX века. До революции о Григорьеве-архитекторе упоминали только в связи с домом Станицкой. Все остальное, им созданное, приписывали другим архитекторам, чаще всего Жилярди.

Мне кажется, что, приглядевшись к особняку Хрущева-Селезнева и всей усадьбе, можно угадать руку Григорьева не только по тонкому рисунку отдельных деталей. Более всего она чувствуется в общей планировке участка, особенно если видишь усадьбу на старых фотографиях, до современных переделок, когда еще стоял угловой павильон парка, не было школы, выстроенной на месте прежней старинной церкви.

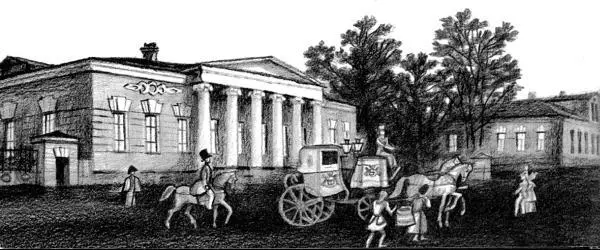

Усадьба Хрущевых-Селезневых на Пречистенке (ныне Музей А.С. Пушкина), построен в 1814 году

Все здания по-деревенски живописно расположены на небольшой территории городской усадьбы. Григорьев при этом подчинил свою планировку красной линии улицы, как это умели делать лучшие архитекторы ампира. Усадьба ограничена с трех сторон улицей и двумя переулками, и зодчему надо было найти решение, как отгородить ее от городской суеты, одновременно не закрываясь наглухо. Он использовал для этого деревья парка, ограду, белокаменные ворота и высоко поднял над землей этаж с жилыми комнатами. Думаю, что в этом сказались воспоминания Григорьева о сельской тишине, о свободной планировке деревенской усадьбы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Олег Волков - Цена власти [СИ]](/books/25779/oleg-volkov-cena-vlasti-si-thumb.webp)