Не таким счастливым оказался также живший в этом доме участник Гражданской войны, подавлявший восстания и мятежи, И.П. Белов, командующий войсками нескольких военных округов, арестованный в 1938 г. и вскоре расстрелянный.

Не ушел от чекистов и другой житель этого дома известный сценарист, работавший над такими фильмами, как «Волга-Волга», «Веселые ребята» и многие другие, М.Д. Вольпин. Он попал в лагерь еще в 1933 г., но, как ни удивительно, был освобожден через 5 лет в разгар Большого террора. Скончался он в почтенном возрасте 86 лет — погиб в автомобильной катастрофе. В 1975 г. тут поместилось Министерство культуры, а после пожара 14 февраля 1990 г. в Доме актера на Пушкинской площади здание на Арбате было передано указом президента для него. Дом актера и теперь помещается здесь, устраивая спектакли, встречи актеров и сдавая помещения внаем.

К высокому дому № 35/1 в начале переулка примыкает семиэтажное здание (№ 3), построенное в 1912 г. архитектором Э.К. Нирнзее (тут жил А.С. Некрасов, автор популярной книжки «Приключения капитана Врунгеля»). В небольшом деревянном доме (на месте № 5) в 1850—1880-х гг. жил профессор медицинского факультета университета Г.И. Сокольский, одним из первых применивший методику прослушивания больных с помощью выстукивания — перкуссии. Он автор многих работ по заболеваниям легких и сердца, основоположник учения о ревматизме. К концу жизни когда-то популярный доктор вышел из моды и доживал свой век, почти забытый в своем домике в Кривоарбатском переулке. В 1886 г. дом приобрел И.Е. Цветков, известный владелец прекрасной коллекции картин и рисунков. «Скоро мой небольшой домик наполнился картинами, — писал собиратель, — картины покрывали все стены от пола до потолка, картины были на диванах, на креслах, на стульях, на полу, так что мой дом стал походить на склад торговца, заваленный товаром, в котором жить было уже неудобно. Я решил строить новый дом, в котором было бы удобно и самому жить, и размещать свои картины так, чтобы их можно было видеть вполне при надлежащем освещении».

На месте домов № 9 (1906 г., архитектор Н.Г. Фалеев) и № 11 (1912 г., архитектор Н.И. Жерихов) находилась обширная усадьба Вельяминовых с большим деревянным домом по переулку. Возможно, что здесь жили Пушкины — в метрических записях церкви Николая в Плотниках упоминается о «служителях» С.Л. Пушкина.

Архитектор Н.И. Жерихов спроектировал и соседний дом (№ 13), снесенный в начале 1980-х гг. С тех пор здесь многое перестроено — появились жилые дома № 11 и 13.

В 1871–1875 гг. в доме № 15 находилась редакция газеты «Русские ведомости», а в 1910 г. было выстроено здание для частной женской гимназии Н.П. Хвостовой по проекту архитектора Л.В. Стеженского. После революции в доме находилась 7-я опытная школа имени проф. Коваленского, но в обиходе она еще долго прозывалась Хвостовской. Учительский состав гимназии блистал такими именами, как историки В.И. Пичета и Г.А. Новицкий, юрист А.М. Винавер, астроном К.Л. Баев. В ней учился М.В. Келдыш, будущий президент АН СССР. В доме № 15 жил один из крупнейших русских юристов В.М. Хвостов.

Около здания бывшей гимназии еще недавно стоял деревянный особняк — жилище доктора В.А. Щуровского, лечившего и Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, который писал: «…я ставлю Щуровского высоко».

Двумя доходными шестиэтажными домами № 19 (1909 г., архитектор О.Г. Пиотрович) и № 21 (1913 г., архитектор П.П. Висневский) и заканчивается левая сторона Кривоарбатского переулка.

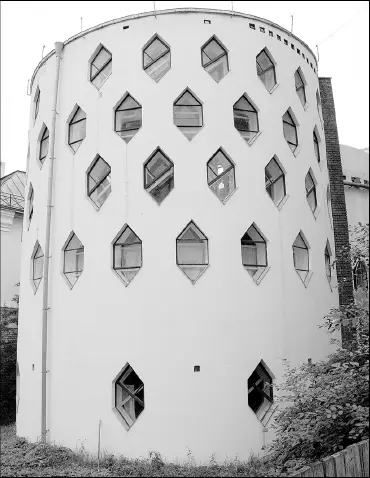

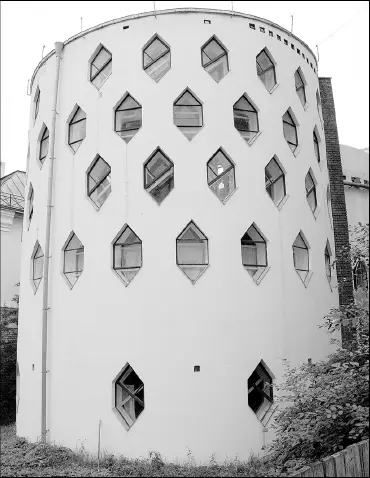

В своих воспоминаниях о жизни и учебе в Хвостовской гимназии в этом переулке художница Т.А. Лебедева писала: «Против нашей школы на площадке… в 30-х годах энергичный архитектор Мельников построил собственный домик, нечто круглое, дырявое и голое».

Дом архитектора Константина Мельникова

Этот уничижительный отзыв — одно из свидетельств горячей полемики, развернувшейся вокруг дома архитектора К.С. Мельникова. Действительно, на пустующем участке, где собирались построить обычный жилой доходный дом, подобный соседнему (№ 12, 1914 г., архитектор В.А. Домбровский), в 1927 г. начало вырастать необычное сооружение, составленное как бы из двух входящих друг в друга цилиндров. В плане оно представляло собой две пересекающиеся окружности, одна из которых, передняя, была срезана хордой. Эта срезанная часть закрывалась большим окном-экраном. Конструкция дома была необычной — отсутствовали балочные перекрытия, несущие столбы, перемычки над оконными проемами. Оба цилиндра возводили из кирпича особой кладкой, оставляя шестиугольные ромбовидные отверстия, которые потом либо закладывались, либо использовались как ниши или окна. Этот «опытно-показательный дом», как его называл сам архитектор, был закончен к концу 1929 г. В 1930—1950-х гг., когда в советской архитектуре получило развитие ретроспективное направление с использованием в качестве «украшений» классических деталей, этот дом, как и многие другие постройки раннего периода поисков архитекторов, подвергался резкой критике. Но сейчас новаторское творчество К.С. Мельникова пользуется все большим вниманием, его изучают, публикуется большое количество посвященных ему работ, дом-мастерская архитектора в Кривоарбатском переулке стал своеобразным символом творческих исканий архитекторов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу