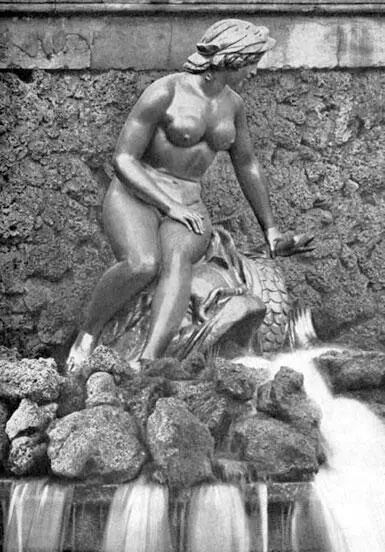

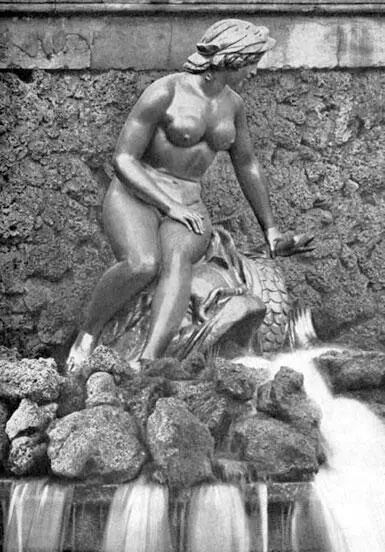

Ф.Ф. Щедрин. Нева. Статуя Большого каскада в Петергофе. Бронза, золочение. 1805. Воссоздана В.В. Эллоненом в 1950 г

Почти столь же велик авторитет Микеланджело. Особенно в среде скульпторов. Уже современники и ближайшие потомки явственно видели связи творчества Козловского с наследием Микеланджело. Думается, что и Ф.Ф. Щедрин в некоторых работах вдохновляется тем же опытом. Во всяком случае, у Микеланджело встречается пластический мотив человеческого тела, яростно вырывающегося из объятий косной непреоборимой силы, а ведь именно это и есть главное в статуе Марсия у Щедрина. «Морские нимфы» у Адмиралтейства и «Нева» в Большом каскаде Петергофа, исполненные Щедриным, тоже несут в себе нечто микеланджеловское. Обращение к раннему Возрождению встречается крайне редко. Лишь в Казанском соборе, как упоминалось выше, главный вход украшен вольной копией дверей флорентийского баптистерия, исполненных Лоренцо Гиберти в 1452 году. Возможно, что интерес к этому мастеру вызван усилением на рубеже XVIII и XIX веков преромантических настроений, побуждавших отойти от идеалов классицизма и образцовых для него произведений. Заманчиво предположить большее – первый знак внимания русского искусства XIX века к начальным этапам Ренессанса.

В своей приверженности к античности и к обоим ренессансным мастерам зодчество и ваяние России не одиноки. То же отношение свойственно и Западной Европе. Результат освоения этого – западноевропейский опыт XVII–XVIII веков – составляет для России второй половины XVIII века еще один пласт наследуемого наследия, ближайший по времени. Восприятие этого наследия лишено пиетета, окружающего античность и Высокий Ренессанс. Русские мастера рассматривают его скорее как сюжетно-образный арсенал и комплекс художественно-практических навыков, чем как эталон, «классикус». Подобные наблюдения и навыки они стремятся «сверить» с античностью, скорректировать с собственными национальными исходными установками и задачами.

Один из ярких примеров сюжетно-образной основы, освоенной западноевропейской живописью XVII–XVIII веков и претворенной в русской скульптуре в 1780-х годах, – «Великодушие Сципиона Африканского». Почерпнутый у Тита Ливия, этот эпизод в 1640-х годах воплощается голландцем Яном Викторсом, фламандцем Симоном де Восом, французом Никола Пуссеном, а в 1771 году – итальянцем Помпео Джироламо Батони [49] Государственный Эрмитаж. Западноевропейская живопись. Каталог 2. Л., 1981. С. 120, 44; Каталог 1. Л., 1976. С. 74; Кузнецова И.А. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Французская живопись XVI – первой половины XIX века. Каталог. М., 1982. С. 169.

. При этом все упомянутые произведения находятся в Эрмитаже уже в 1760-1770-х годах. В начале 1780-х годов тот же сюжет вполне оригинально реализует Ф.И. Шубин в барельефе Мраморного дворца.

Ф.И. Шубин. Великодушие Сципиона Африканского. 1780–1782. Мрамор. Мраморный дворец

В области художественно-практических навыков пролегают достаточно известные связи Ф.Г. Гордеева и Ф.Ф. Щедрина с французской мемориальной и станковой пластикой. В том же плане сопоставим тип скульптурного портрета у Шубина и у его французских и английских коллег: Ж.-А. Гудона, О. Пажу, Д. Нол-лекенса. Они представляют свои модели зрителю вроде бы по-домашнему (en deshabille), но сочетают это с чертами парадности (завитым париком, пышной драпировкой или регалиями).

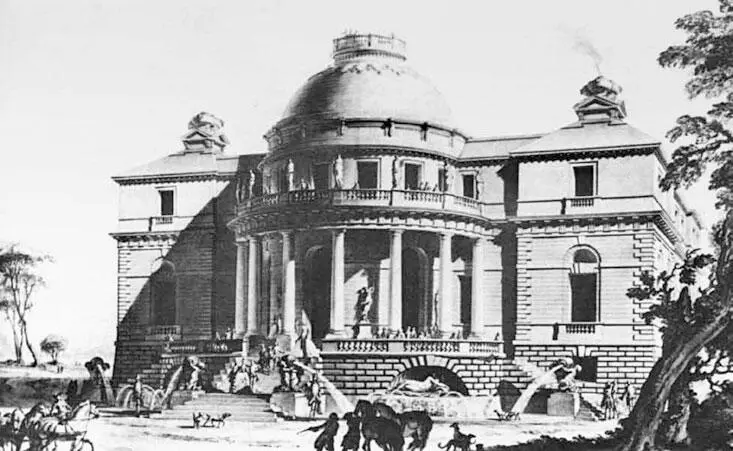

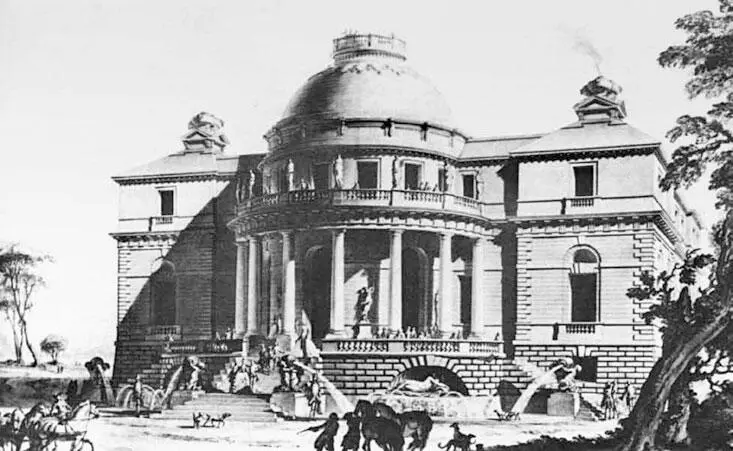

Ш. де Вайи. Павильон наук и искусств для Екатерины II Проект. 1773

Прихотливая и вместе с тем закономерная судьба архитектурных идей хорошо видна на двух примерах. Первый из них связан с Дж. Б. Пиранези. На его листах мы встречаем круглый храм в Тиволи и интерьер Пантеона. Но сверх того и фантазию на их темы. В центре невероятно обширного и высокого круглого купольного зала (типа Пантеона) Пиранези ставит изящную кольцевую колоннаду, своего рода ротондальный храм, лишенный целлы и перекрытия [50] См.: Торопов С.А. Джованни Баттиста Пиранези. Избранные офорты. М., 1939. Ил. 5, 22, 48.

. На основе двух композиционных идей рождается третья, небывалая и не осуществимая в натуре с тем грандиозным размахом, с которым задумана. Однако она столь впечатляюща, что продолжает волновать воображение зодчих, в частности в России. Знаменитый круглый вестибюль с парадной лестницей в модели Кремлевского дворца Баженова уже не раз сопоставлялся с творениями Пиранези. Думается, что из того же принципа свободно стоящей кольцевой колоннады в ротондальном купольном интерьере исходит и М.Ф. Казаков в первоначальном проекте главного зала Московского Сената.

Читать дальше