1 ...8 9 10 12 13 14 ...22 Между тем субъективно Баженов уверен, что, обращаясь к Витрувию, он приобщается к наследию «греков», ибо Витрувий «действительно с греческой архитектурой был согласен» [41] Цит. по: Моренец Н. Указ. соч. С. 96 («Мнение Архитектора Баженова о Кремле»).

. Да и Козловский, объективно наследуя греческую античность в римских копиях, всей душой стремится подчеркнуть свою приверженность подлинно греческому. По-древнегречески написана фраза из трудов Геродота на стволе дерева статуи «Поликрат» и строки «Илиады» на свитке в статуе «Бдение Александра Македонского» [42] О том, что надпись варьирует фразу Геродота, писал ЕМ. Преснов (см.: Механик Н.С., Преснов Г.М. Новые данные о творчестве М.И. Козловского // Сообщения Еосударственного Русского музея. Вып. 9. С. 59–61); о цитировании текста «Илиады» Еомера см.: Чекалевский П.П Рассуждение о свободных художествах с описанием некоторых произведений Российских художников… СПб., 1792. С. 94–95.

.

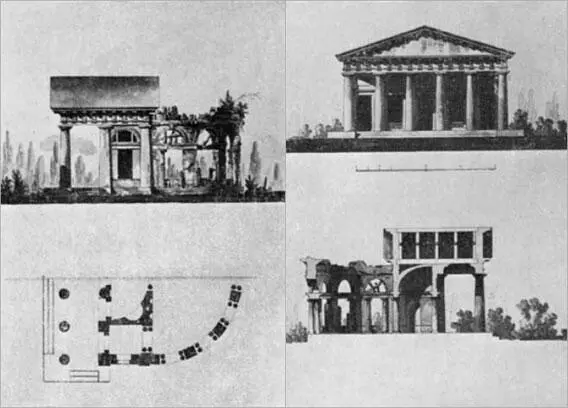

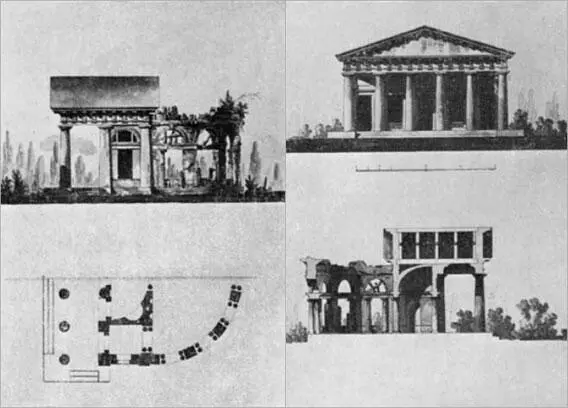

Н.А. Львов. «Птичник» для парка А.А. Безбородко в Москве Проект. 1797–1799. НИМ РАХ

Не будем упрекать наших ваятелей и зодчих в том, что они не различают греческого и римского в искусстве античности. Во второй половине XVIII века это оказалось возможным сделать по-настоящему лишь в литературоведении, где Лессинг в 1754 году противопоставляет трактовку образа Геракла у Еврипида и Сенеки [43] См.: Ридель Ф. Лессинг и античность в свете нашего времени // Лессинг и современность. М, 1981. С. 181.

. Даже Винкельман, теоретически выделяя «искусство греков», не замечает, что «Аполлон Бельведерский» – это римская копия. Прославленный Джованни Баттиста Пиранези – офортист, археолог, мастер архитектурных фантазий, знаток и портретист памятников античного Рима – также не избегает ошибок в определении римского и греческого. Например, он считает статуи Диоскуров (II в. н. э., эпоха Адриана), находящиеся тогда на Кви-ринальском холме, работами Праксителя и Фидия. Он полагает, что это изображения «Александра, укрощающего Буцефала». Так сказано в пояснениях Пиранези к листу «Пьяцца ди Монте Кавалло» (1750) [44] См.: Лаврова О.И. Избранные офорты Джованни Баттиста Пиранези. 1720-1778. М, 1972. С. 27.

. Это заблуждение особенно показательно, ибо он склонен превозносить не греческое, а римское зодчество, в частности в своей более поздней полемике с поклонником Греции архитектором Жаном Давидом Леруа, автором книги «Руины наиболее интересных памятников Греции» (Париж, 1758) [45] См.: Там же. С. 17–18.

.

Для русских мастеров, может быть, и наивная, но глубокая убежденность в непосредственной причастности к шедеврам «греков» была источником гордой самостоятельности, символом способности отечественного искусства осваивать величайшие эстетические ценности в неадаптированном последующими эпохами виде.

Пожалуй, не менее притягательным и вдохновляющим, чем античность, был Высокий Ренессанс. В.И. Баженов особо подчеркивает: «…Михель Анжела, Палладия… особливо сих двух великих мужей… я почти более всех авторов почитаю…» [46] Цит. по: Моренец Н. Указ. соч. С. 96.

Н.А. Львов пишет в предисловии к своему изданию труда А. Палладио: «В моем отечестве да будет вкус Палладиев. Французские кудри и Аглинская тонкость и без нас довольно имеют подражателей» [47] Цит. по: Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1972. С. 266.

. Джакомо Кваренги вспоминает в 1785 году о том, как в молодости он познакомился с увражем Палладио: «Вы никогда не поверите, какое впечатление произвела на меня эта книга… с тех пор я думал только о том, чтобы изучать столь многочисленные великолепно построенные памятники, на которых можно научиться хорошим и совершенным приемам» [48] Цит. по: Гримм ГГ. Графическое наследие Кваренги. Л., 1962. С. 7.

. Напомним, что если Львов и Кваренги – признанные палладианцы, то Баженова обычно не относят к этой категории. Между тем уроки Палладио ощутимы у ряда мастеров. У Баженова это сказывается преимущественно в пропорциях ордеров. М.Ф. Казаков помимо пропорций ордеров воспринимает и некоторые идеи фасадных решений. У И.Е. Старова многокомпартиментная компоновка объемно-пространственных композиций и некоторые приемы трактовки культового интерьера, в свою очередь, восходят к опыту Палладио. При этом существенно, что ранний русский классицизм 1760-х – начала 1780-х годов наследует в творчестве Палладио совсем не то, чем позже, в конце 1780-1790-х годах, заинтересуется строгий классицизм.

Читать дальше