Издалека заметна в Суздале монастырская колокольня воздвигнутая в 1813-1819 годы. Это самое высокое здание города. Легенда объясняет ее строительство желанием горожан отметить победу русского оружия в Отечественной войне 1812 г.

Рядом с монастырем стоит редкий в Суздале памятник гражданской архитектуры эпохи классицизма – Блохинская богодельня, построенная в 1844 году. Двухэтажное здание призвано было служить последним пристанищем для стариков, больных и увечных, хотя портик с колоннами в стиле классицизма скорее напоминает средней руки дворянский особняк, в котором происходят балы.

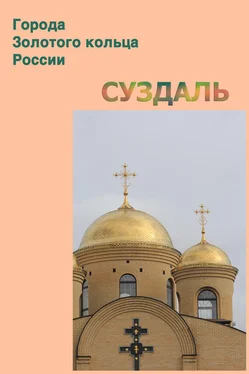

Александровский монастырь. Северо-западнее, на берегу Каменки, издали заметны постройки Александровского монастыря. Предание приписывает инициативу его создания князю Александру Ярославичу Невскому, несколько лет занимавшему великокняжеский владимирский стол. Значительно пострадавшие во время польско-литовской интервенции начала XVII века, монастырские постройки вскоре пришли в полную ветхость. В конце XVII века, в царствование Петра I, почитание Александра Невского – полководца и государственного деятеля – приобретает политический смысл в связи с активизацией внешней политики России.

Монастырь получает необходимые для строительства деньги. В 1695 году строятся Вознесенская церковь и колокольня с тремя ярусами узких окон в шатре – слухов. Если колокольня совсем лишена каких бы то ни было украшений, что нехарактерно для суздальцев, то храм, по типу близкий городским посадским церквам, очень наряден. Особенно хороша смотрящая на Святые ворота южная стена с двумя рядами окон и с врезанным в нее порталом, декорированным резными валиками.

Далее на север, вверх по руслу реки, на ее противоположных берегах расположились два архитектурных ансамбля – гордость суздальского зодчества. Это бывшие Спасо-Евфимиевский и Покровский монастыри.

Спасо-Евфимиевский монастырь. Высокий берег занимают мощные краснокирпичные стены основанного в середине XIV века Спасо-Евфимиевского монастыря, сделавшие бы честь любой крепости. Возникший в пору княжеских междоусобиц, мужской Спасский монастырь был призван играть роль оборонительного форпоста на подступах к городу, но достоверных сведений о наличии в нем в это время каменных построек нет.

На рубеже ХV-ХVI веков монастырь попадает под особое покровительство московских великих князей. Потоком идут богатые вклады, растут монастырские вотчины и угодья, разворачивается обширное каменное строительство. В начале XVII века монастырь выдержал осаду интервентов, а в середине столетия его постройки опоясываются кирпичными стенами с башнями. Над их возведением работали крестьяне принадлежавших монастырю деревень и слобод.

Реставрационные работы, развернувшиеся в Суздале в советское время, вернули архитектурным памятникам их первоначальный внешний вид. Стараниями сотрудников музея на территории монастыря создано несколько экспозиций.

Стена протяженностью более километра строилась в 1660-1664 годы и была укреплена 12 башнями. Напольная часть ее, смотрящая на юг, внушительнее выходящей к речному обрыву северной стены. Она тщательно отделана, как этого требовали законы фортификации. В то же время ансамбль призван был стать украшением северного въезда в город, и архитекторы старались увязать утилитарное, боевое назначение стен с художественным обликом городского пейзажа.

Особенно впечатляет в этом могучем фортификационном ансамбле проездная башня монастыря – крепкое квадратное сооружение 20-метровой высоты, крытое шатром. Нижняя часть башни до уровня стены лишена декоративного убранства. Верхний же ярус башни, далеко видимой из города, зодчие украсили несколькими рядами идущих по периметру колонок и поясами изразцов. Даже бойницы второго снизу ряда, напоминающие о боевом характере сооружения, взяты в мирные белокаменные наличники. Низкие своды двухпролетной арки ведут внутрь монастыря.

Сразу за воротами располагается надвратная Благовещенская церковь (1624), выполнявшая до сооружения стен ту же роль, что теперь играет проездная башня. Минуя входную арку под церковью, можно попасть на монастырский двор. Главным сооружением ансамбля является Спасо-Преображенский собор. Основной массив пятикупольного храма, сохранившего фасадную роспись, относится к 1594 году.

Исключительный интерес представляют фресковые росписи интерьера, выполненные прославленными мастерами Поволжья – Силой Савиным и Гурием Никитиным (1689). Особенно интересны сюжеты росписей Евфимиевского придела храма. Это сцены из жизни монастыря и Суздаля, включающие изображения реальных персонажей русской истории, разумеется, в интерпретации художников конца XVII века. Легко различаются вид Суздаля с берега Каменки, а также сцены строительства монастыря под руководством его первого игумена Евфимия, который изображен с чертежом в руках.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу