Все это требовало здоровья и выносливости, но их у Гиляровского было с избытком. «Милый дядя Гиляй, твои „Люди четвертого измерения“ великолепны, я читал и все время смеялся. Молодец дядя! После 20 апреля буду в Москве. Крепко жму твою ручищу», – писал Чехов в письме от 23 марта 1900 года, намекая на все ту же физическую мощь своего друга. Гиляровский был настолько силен, что выходил без ружья охотиться на волков.

Но для работы в столичной прессе нужнее были силы моральные, и этим Гиляровский мог поистине гордиться. «Но вот мелькнул красный диск, вдали слышится свисток паровоза и сразу переносит от мира и покоя беззаботной степи в безалаберную суету столицы, где приходится быть осторожнее, чем здесь, в этой дикой пустыне, между степными волками и вооруженными жителями… Лишнее слово, иногда лишний стакан вина, неосторожное движение – и погиб скорее, чем в глухой ногайской степи…» – писал он однажды, вернувшись с охоты.

В. А. Гиляровский за работой

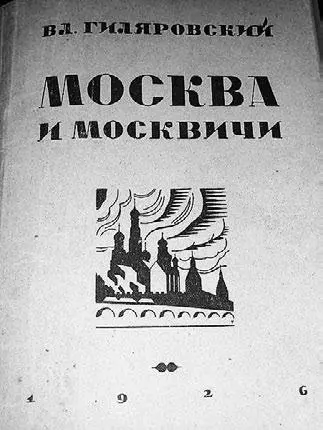

Первое издание книги «Москва и москвичи». 1926

И. Е. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Фрагмент Для казака в белой папахе позировал Гиляровский.

Глеб Успенский называл Гиляровского Стенькой Разиным, Валерий Брюсов – степным орлом. Но, пожалуй, точнее всего был Антон Павлович Чехов: «Знаешь, Гиляй, пробовал я тебя описывать, да ничего не выходит. Не укладываешься ты, все рамки ломаешь. Тебе бы родиться триста лет назад или, может быть, лет сто вперед. Не нашего ты века». И продолжал: «Моя степь – не твоя степь. Ведь ты же опоздал родиться на триста лет… В те времена ты бы ватаги буйные по степи водил, и весело б тебе было. Опоздал родиться». Но даже тот век, в котором он родился, точнее, не век, а «грань двух столетий, перелом двух миров», Гиляровский сумел изобразить мастерски.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1855–1935), писатель, журналист 1871: сбежал из дома 1873: напечатал первое стихотворение 1875–1877: работал актером в театре 1877: воевал на Кавказе 1885: очерк «Обреченные»

1887: подготовлена к печати книга «Трущобные люди» 1894: издан сборник стихов «Забытая тетрадь»

1896: опубликован репортаж «Катастрофа на Ходынском поле»

1922–1934: изданы книги «Стенька Разин», «Москва и москвичи», «Мои скитания», «Записки москвича», «Друзья и встречи»

1941: уже после смерти Гиляровского вышла в свет его книга «Люди театра»

После гибели Пушкина многие поспешили объявить себя его друзьями. Минутная встреча на балу или в аристократическом салоне казалась для этого достаточным поводом. Подлинные же спутники и соучастники жизни Александра Сергеевича часто оставались в тени. Одного из них спустя 15 лет после трагических событий обнаружил в Москве молодой пушкинист Бартенев. Звали забытого всеми свидетеля пушкинских дней Павел Воинович Нащокин.

«Нащокин занят делами, а дом его такая бестолочь и ералаш, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Всем вольный вход; всем до него нужда; всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет; угла нет свободного – что делать?» – так живописует Пушкин своей жене Наталье Николаевне бытие друга.

Странная это была дружба… Пушкин на два года старше приятеля и в созвездии самого блистательного лицейского выпуска – звезда первой величины. Нащокин, обучаясь в пансионе рангом ниже, все при том же Царскосельском лицее, даже курса окончить не смог. Впереди

Пушкина ждали литературные победы, преданные поклонники, высочайшие покровители, а Нащокина – скромная военная служба (и та не бог весть что: в отставку ушел в чине поручика). Их переписка также не может не удивлять: легкий и, как всегда, изящный слог Пушкина – и искренние, но неуклюжие послания Нащокина, пунктуация и орфография которых может довести до сердечного приступа любого словесника. «Сделай милость, ошибок не поправляй – их много – и меня это будет конфузить», – просит он Александра Сергеевича.

Список различий их судеб и характеров можно продолжать бесконечно, раз за разом убеждая себя и других в принципиальной невозможности подобных отношений. Но, слава Богу, настоящая дружба строится по другим законам. Она не заглядывает в аттестат, не интересуется чинами, не зависит от расстановки запятых; она живет иным – чутким сердцем, щедрой душой, готовностью откликнуться словом и поступком на любой зов. В противном случае у Пушкина никогда бы не было друга Нащокина, их пути бы попросту не пересеклись.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу