1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 Снова весна пришла, в день праздничный народ в церковь собирается. И тут Иван, умытый да принаряженный, к Гордею обращается, дескать, помнит ли Гордей Семёнович обещание своё?

– Всё помню, и слово моё купецкое твёрдо!

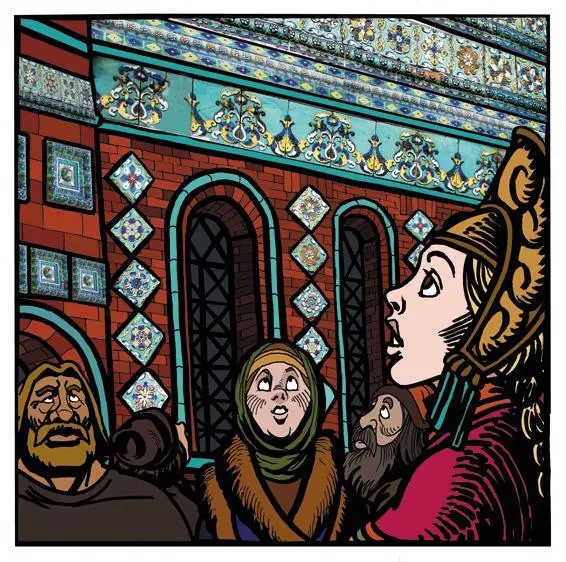

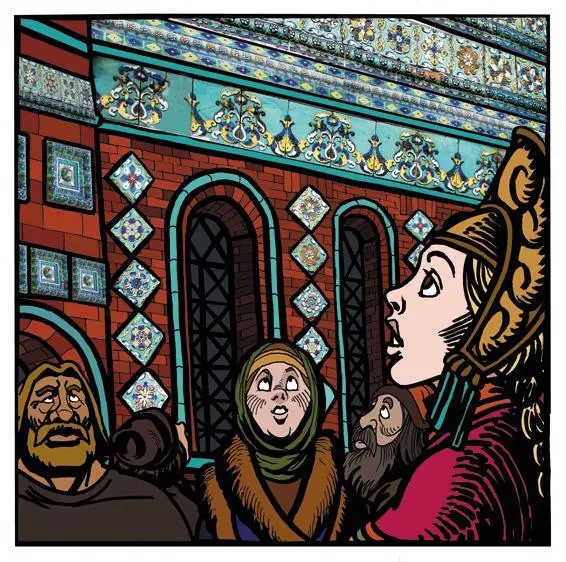

Тогда говорит Иван, что и он своё слово сдержал, и зовёт весь народ цветы посмотреть, оценить, хороши ли они, достойны ли, чтобы их Настасье Гордеевне подарить. Привёл Иван народ к церкви, и увидели люди красоту невиданную: по стенам церкви будто цветы распустились, многоцветные, диковинные. Кто лютик, кто незабудку увидел, а другим цветам и названия нет! Под крышей трава-мурава вьётся, вокруг окон церковных пышные венки из цветов и травок обвились. Церковь Николы Мокрого как невеста, цветами убранная, стоит!

– Хороши ли цветы? – спрашивает Иван.

– Хороши! – кричит народ, – краше их нет!

И все на Гордея посмотрели.

– И мне нравятся, – говорит Гордей, – только понравятся ли дочери моей? Что скажешь, Настасья?

– Нравятся, – прошептала Настя.

Велит Гордей слугам прикатить бочонок золота для Ивана, а Иван ему: «Гордей Семёнович, не надо мне золота, отдай мне в жёны Анастасию Гордеевну!» Посмотрел Гордей на дочь, а у Насти и слов нет, только головой кивает да слёзы украдкой вытирает! Улыбнулся купец и благословил Ивана-жениха и Анастасию-невесту.

Обвенчали молодых в этой же церкви Николы Мокрого, и устроил Гордей пир на весь мир!

Назвали люди украшения, Иваном сделанные, изразцами. Был Иван мастером глиняную посуду делать, и цветы-изразцы из глины вылепил. Краски для них нашёл, глазурь-поливу сделал, сумел обжечь в печи так, чтобы изразец не треснул, не искривился. Трудная была работа, но всё как надо получилось, потому что с любовью делал. Славятся теперь многоцветными изразцами многие старинные церкви Ярославля.

Так или по-другому всё было, сами догадывайтесь. Правда только в том, что расцвели изразцы на стенах церквей ярославских от большой любви, любви мастеров к жизни, к красоте, к своему городу. И, наверное, у каждого мастера была своя любовь, своя лапушка-красавица, которой хотелось подарить красоту небывалую!

Про то, как Никита орлом летал

В начале XX века писатель Евгений Николаевич Опочинин, который подолгу жил в своей усадьбе под Рыбинском, написал историю о крестьянине Никитке, который будто бы во времена Ивана Грозного сделал себе деревянные крылья и, прыгнув с колокольни, полетел как птица. Рассказ получился таким правдоподобным, что в него поверили. Города Тула и Александров даже стали спорить, в котором из них жил Никитка, об этом событии упоминают и в кинофильмах, например, в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». А советский художник Александр Дейнека в 1940 году написал картину, которая называется «Никитка – первый русский летун». Изображён на ней парень, который летит с колокольни на деревянных крыльях, к изумлению и ужасу людей на земле. Рассматривая картину, видишь: колокольня-то ярославская! Точь-в-точь такая стоит возле церкви Иоанна Предтечи в бывшей Толчковской слободе! Церковь эта знаменита на всю Россию, потому что изображена на 1000-рублёвой купюре.

Знатоки истории и русской культуры ценят её как выдающийся, неповторимый памятник XVII века. А тем ярославцам, которые ещё не успели полюбоваться этим храмом, напомню, что стоит он на берегу Которосли, возле Толбухинского моста. Обязательно посмотрите!

Что мы знаем об этом храме? Построили его жители богатой, многолюдной Толчковской слободы, которая располагалась здесь в старину. Большинство слобожан были кожевниками: обрабатывали шкуры домашнего скота и превращали их в красивый высококачественный кожаный материал. Для выделки шкур использовали настои коры разных деревьев: ивы, ели, дуба, осины, при этом кору сушили и толкли в порошок. Толчение коры в ступах было здесь таким обычным занятием жителей, что слободу стали называть Толчковской. Работа у кожевенников тяжёлая: шкуры приходилось не только в разных настоях замачивать, но и каждую несколько раз мять, скоблить, снова переминать. Однако доходы получались хорошие: кожа была очень востребованным товаром, а качество ярославских кож отмечалось как высокое. Так что народ в Толчковской слободе жил небедный. Когда сгорела в XVII веке старая деревянная церковь, толчковцы построили новую, каменную. Не жалели ни сил, ни средств, ни времени: семнадцать лет строили. И получилась церковь на загляденье: красивая, богатая, такая, какой больше нигде на Руси не встретишь! Такой она и сохранилась – смотрите, любуйтесь!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу