Сентябрь засыпал помойную канаву листвой до самого верха. В октябре довольный папа сказал за ужином: «Перебираемся в столицу», и мама захлопала в ладоши, а бабушка надулась. Потом они сидели на кухне, а я лежала на животе, подсунув ладони под подбородок, и заранее скучала по Лариске и Мишке Завадскому, по писклявым двойняшкам Евдокимовым и по Солонке.

— Лариска. Я тут, знаешь…

Она крутилась, растопырив руки, прикрыв глаза. Фата из бабушкиного платка, подаренная Лариске «навсегда-навсегда», развевалась праздничным флагом. Новое Ларискино пальто походило на золушкин бальный наряд.

— Лариска! Я тут писем написала… Нарисовала… Ровно сто штук. — Стопочка бумажно-клетчатых четвертинок, перетянутая резинкой, шуршала в ладонях. — Сто. Ну, может меньше. Ты ему читай каждый день по письму, а? Пусть меня помнит. А летом я вернусь. Будешь читать? Клянись!

— Клянусь! — Лариска запихнула бумажки в карман.

Я побегу. А то, Мишка заболел, а Солонка один… Он меня знаешь, как любит! Сильно-пресильно! Сильнее, чем вас всех, и даже, чем Бабсаню.

Она побежала вприпрыжку. Мне хотелось кинуться вслед. Догнать её. Толкнуть в грязь так, чтобы Лариска шлёпнулась, чтобы с неё свалилась шапка и пришитая к шапке корона с моей фатой, и чтобы её новое жёлтое пальто превратилось в половую тряпку, и бить Лариску кулаками долго-долго. Потому что Лариска врала! Солонка любил сильнее всех меня! И я уже почти сорвалась с места, но тут на крыльцо вышла заплаканная бабушка. И папа с чемоданами. А мама взяла меня за руку, и мы пошли на трамвай.

* * *

Холодный. Стылый. Гремучий. Удивительно, почему в детстве они прикидываются сказочными каретами, а потом становятся просто трамваями. И Пролетарская — такая крошечная: за пять минут можно пройти пешком её всю — от некрашеного забора Капитоновых до самого молочного. А рядом с молочным раньше росла ветла, чуть дальше была булочная, а сейчас там безликие гаражи.

— Завадские давно здесь не живут. Помнишь Завадских? Да нет, где тебе… Вы когда уехали, тебе лет пять было?

— Шесть. — От бабушки пахнет свечками и валерьянкой. Достаю конфеты, апельсины, два батона колбасы. — Помню мальчика. Боря… или Миша. В казаков-разбойников играли и в войну.

— Может и шесть…

Двадцать… Двадцать на триста шестьдесят пять, не считая високосных. «Нечего ребёнку в этой грязи делать. Лучше пусть мама сама приедет, заодно отдохнёт, отоварится», — отец сердился, когда заходил разговор о том, чтобы отправить меня на каникулы к бабушке. Даже позавчера, когда я складывала подарки в дорожную сумку, он хмурился, нарочито громко вздыхал и сетовал на бессмысленность поездки. «Па… Ну, на пару деньков… Бабка больная совсем. Столько не виделись», — я наливала ему чаю, смотрела, как он совсем по-деревенски обмакивает рафинадный кубик в коричневый кипяток.

— А Шуликины всё здесь. Лариска только дурная совсем стала. Спилась. Лариска — подружка твоя…

Фата в ромашку, корона из фольги, пальто — яичная сердце-вина. Сердце вдруг ухнуло и запрыгало, будто через скакалку — «тай-тай — вы-ле-тай!»

— Может, и загляну к ним… Домушка у них такая с высоким крыльцом под зелёной крышей?

— Где та крыша, — качает седыми косицами бабушка.

Почему это Ларискино крыльцо казалось мне таким бесконечным. «На златом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник…»

Худая бомжишка в тулупчике жмётся на ступеньках, похожая на картофелину, забытую в земле, а зимой вдруг выкатившуюся на дорогу. Космульки — жиденькие, спутавшиеся, сопливо выглядывают из-под шапки. Шапка смешная, похожая на лётный шлем — с ушами и очками на брезентовой макушке.

— Лариса… Лариска… — Я знаю, что в голосе у меня недоверие, недоумение, брезгливость. Знаю. И ничего не могу поделать.

— А? — мутно моргает она… — Ааа… Ну, я…

От Лариски тянет дождём и грязью.

— Кузнецова. Ольга Кузнецова. — Хочется уйти, но она пытается рассмотреть моё лицо, пытается выудить из омута пропитой памяти крошки реальности. Ловит… Шарит по илистому дну… — Помнишь, мы ещё в детстве дружили, ну?

Вижу, как она старательно перебирает какие-то обрывки картинок и понимаю, что уже никуда не денусь, а буду стоять здесь сочувствующим фонарным столбом и помогать ей изо всех сил.

— Аааа… — мычит Лариска, — аааа… этаааа…

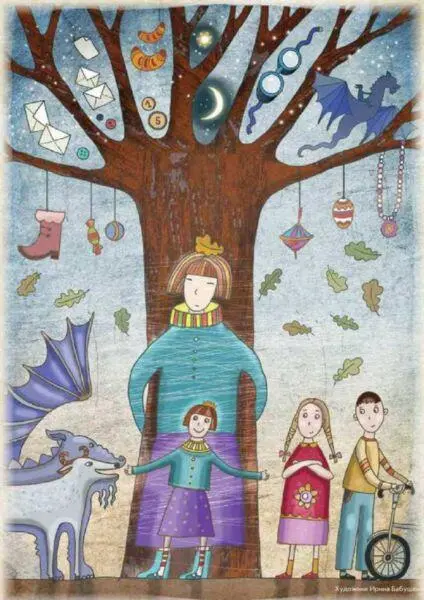

— Мы в Москву переехали. А до этого целое лето вместе играли у какой-то бабушки в сарае, — я понимаю, что заразилась от Лариски беспамятством, и испуганно выталкиваю на поверхность давно забытое имя… — у Бабсани — вот! Играли у Бабсани с её козой. Ну? Мы ещё воображали себя принцессами, а козу — драконом. Козу звали…

Читать дальше

![Валентин Лебедев Заповедник Сказок 2015 [Том 5] обложка книги](/books/30871/valentin-lebedev-zapovednik-skazok-2015-tom-5-cover.webp)