1 ...6 7 8 10 11 12 ...18

1.2.1. ТКМП при очаговых поражениях головного мозга

Очаговые поражения головного мозга травматической и сосудистой природы характеризуются рядом общих признаков: нарушением локального и системного мозгового кровообращения, локальным и диффузным отеком головного мозга, наличием гематомы либо центра некроза, а также переходной (перифокальной) зоны. Нейроны в этой зоне находятся в состоянии парабиоза, и их гибель со временем может обусловить существенное расширение зоны некроза. Расширение первоначальных границ очага может также происходить вследствие вторично возникающих нарушений церебрального кровообращения и гипоксии, что значительно усиливает некротические процессы (Сировский и др., 1991; Зотов и др., 1996). В очаге деструкции и окружающей его сохранной ткани выявлено отсутствие активности окислительных ферментов, что является причиной последующей морфологической гибели мозговой ткани, окружающей очаг деструкции (Мохова, 1978). Кроме того, доказано наличие аутоиммунных реакций в разрушенных тканях мозга (Ганнушкина, 1974). Развитие гипоксических, нейродистрофических и аутоиммунных изменений способствует нарастанию локального и общего отека мозга.

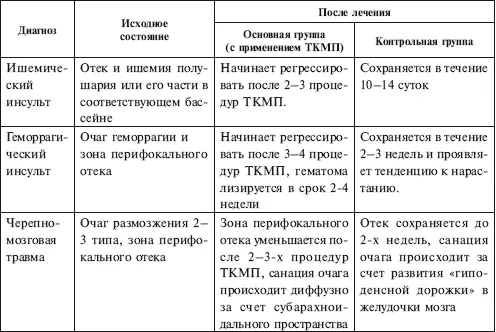

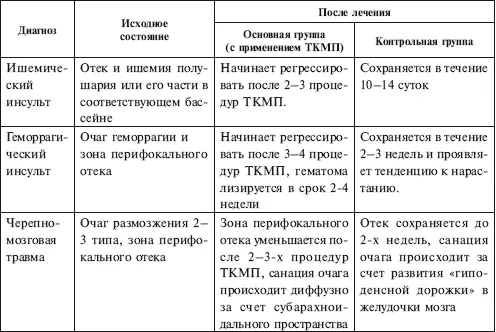

Обратимый характер могут носить отдельные органические изменения прежде всего в перифокальной зоне, что обусловило первые попытки применить ТКМП при острых очаговых поражениях головного мозга. Было показано, что под влиянием ТКМП разрешение перифокального отека не только ускоряется в несколько раз, но и происходит по совершенно иному механизму – путем прямой тканевой резорбции, без образования гиподенсной «дорожки», ведущей в ликворные пространства (Шелякин, Пономаренко, 2006) (табл. 1).

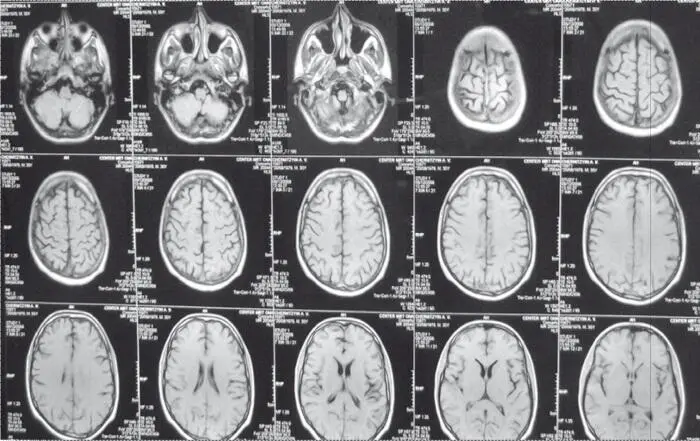

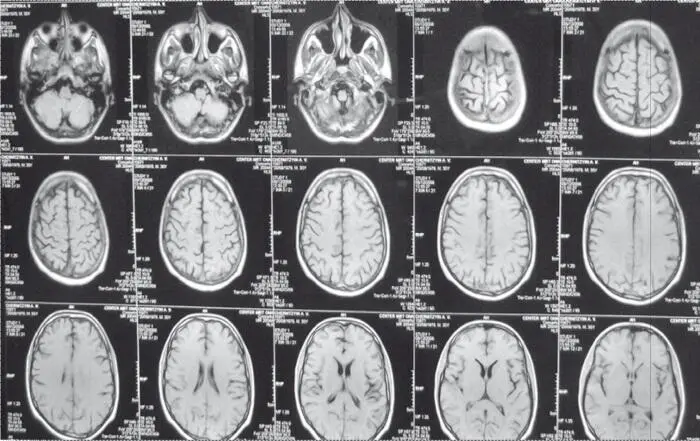

Повышение нейрональной активности в перифокальной зоне, вызывая, в свою очередь, цепочку закономерных физиологических реакций, приводит в конечном счете к восстановлению важнейших морфологических и функциональных характеристик головного мозга, что сопровождается убедительным клиническим эффектом. Ускорение регресса общемозговой и очаговой неврологической симптоматики подтвердилось соответствующей нейровизуализационной и ЭЭГ-динамикой (Тюлькин и др., 2001, 2008; Горелик, 2008, 2009; Бухарцев и др., 2008; Горелик и др., 2008, 2009, 2010).

Таблица 1

Динамика результатов нейровизуализационного обследования больных основной и контрольной групп

В частности, было показано, что у больных с острыми очаговыми поражениями головного мозга травматического и сосудистого генеза при дополнительной терапии с помощью ТКМП регресс общемозговой симптоматики ускоряется почти в 3 раза, в 1,3–1,9 раза снижается необходимость хирургического вмешательства, существенно сокращается срок пребывания в стационаре. Необходимо отметить, что у данной группы больных значительно снижается угроза отдаленных последствий и осложнений.

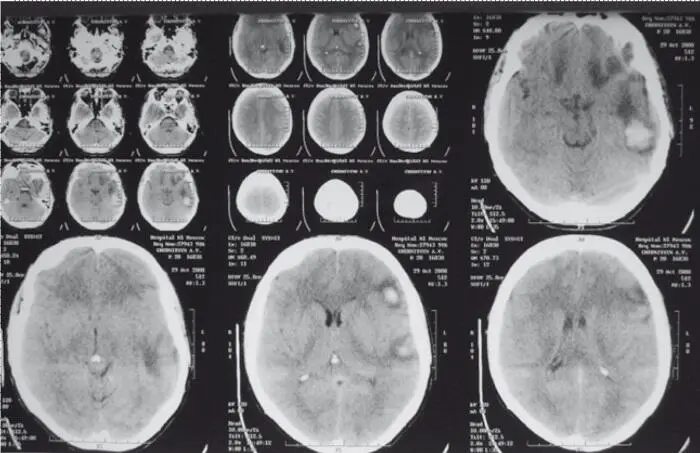

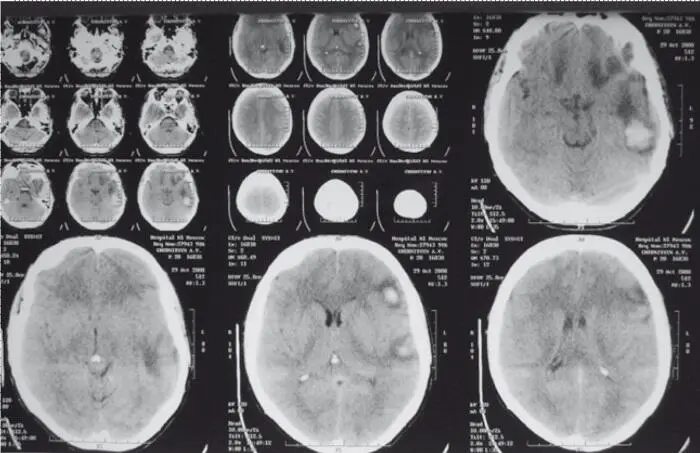

А

Б

Рис. 1. Больной 47 лет с черепно-мозговой травмой (очаги ушиба второго рода, стрелки) исходно (А) и через 14 суток (Б) на фоне ежедневных процедур ТКМП

Углубленное нейрофизиологическое исследование, направленное на изучение пространственного распределения ЭЭГ, показало, что ТКМП облегчает работу базовых механизмов обеспечения компенсаторно-восстановительной деятельности, важную роль в организации которой играют главные ассоциативные корковые зоны (Горелик, 2008, Горелик и др., 2008, 2009).

1.2.2. ТКМП в коррекционном процессе при нарушениях психического развития у детей

В процессе обучения детей регулярно возникают ситуации, когда традиционные методы логотерапии, психологические методы развивающего обучения (Семенович, 2007; Ахутина, Пылаева, 2008) не приносят ожидаемых результатов в ожидаемые сроки. Это приводит к постепенному увеличению расхождений между возрастной нормой ВПФ и актуальным уровнем их развития у отстающего ребенка. Данная проблема заставляет медиков, нейрофизиологов, психологов и педагогов искать пути интенсификации коррекционного процесса. И если возможности психологов и педагогов на этапе обучения качественно выше, то на этапе поиска возможностей ускорения развития нервной системы данное преимущество на стороне клинико-физиологических разработок (фармакотерапии, физиотерапии и др.).

Читать дальше