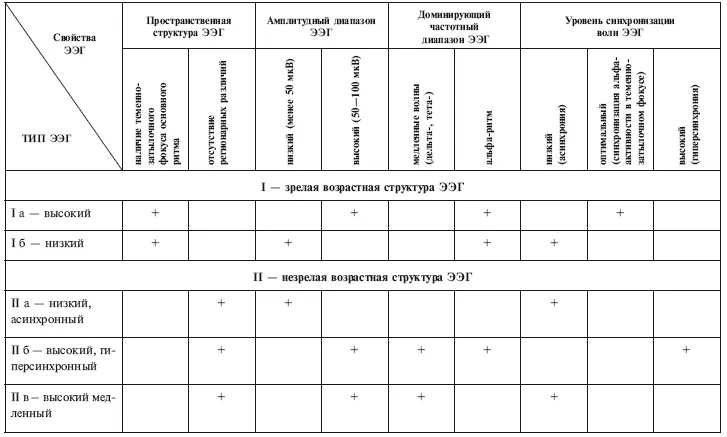

Учитывая, что в настоящей работе объектом исследования являются дети со значительными нарушениями развития, нами, кроме указанных выше параметров (частоты основного ритма и реакции усвоения ритма мельканий), для создания классификации паттернов зрелости/незрелости ЭЭГ были предложены еще два параметра.

Первый характеризовал наличие/отсутствие пространственной организации ведущего ритма (альфа-диапазона, реже – тета-диапазона), то есть сформированность теменно-затылочного фокуса ритма. Второй оценивал амплитудный уровень электрогенеза, который в известные классификации ЭЭГ не включается, хотя в литературе есть отдельные работы о роли амплитудных параметров ЭЭГ для исследования интегративных процессов ЦНС как отражение процессов управления, синхронизации, регуляции межсистемных взаимодействий (Бондарь, Федотчев, 2000). В предлагаемой нами классификации типов фоновая ЭЭГ в пределах до 50 мкВ оценивалась как низкоамплитудная, в пределах от 50 до 100 мкВ – как высокоамплитудная, более 100 мкВ – как чрезмерно высокая (используется в практике клинической нейрофизиологии преимущественно для описания патологических пароксизмальных форм активности).

Для определения достоверности полученных результатов и межгрупповых различий распределения типов по долям использовали Difference tests for proportions – t-test (в том числе из стандартизированного пакета программ SPSS 7,5 для Windows 1998).

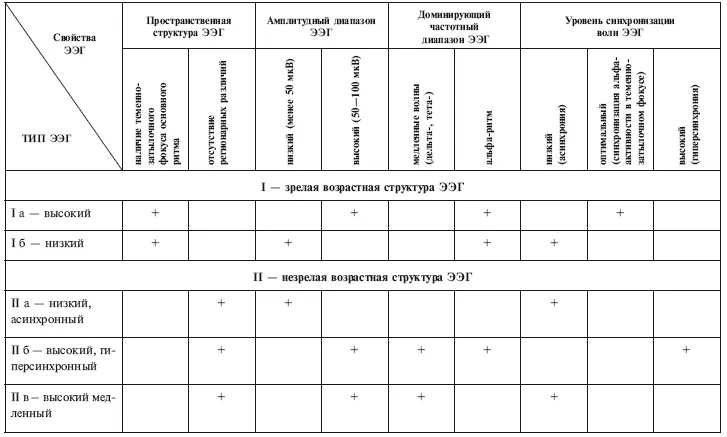

Итак, при клинико-физиологическом описании данных ЭЭГ нами использованы три базовые переменные: частота ведущего ритма, его пространственная организация (наличие/отсутствие теменно-затылочного фокуса ведущего ритма) и амплитудный диапазон (высокий и низкий). Это по зволило выделить несколько типовых сочетаний данных параметров (табл. 2.4).

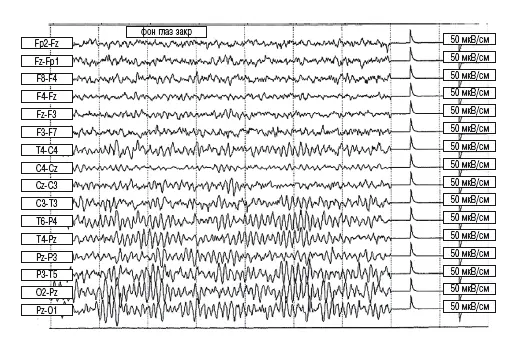

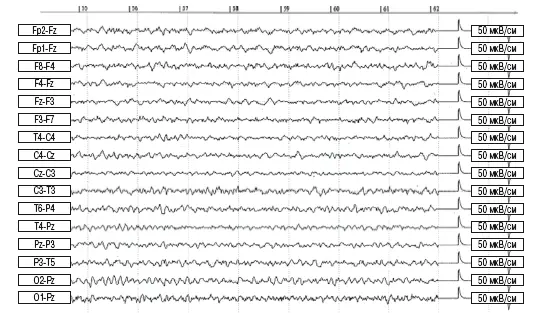

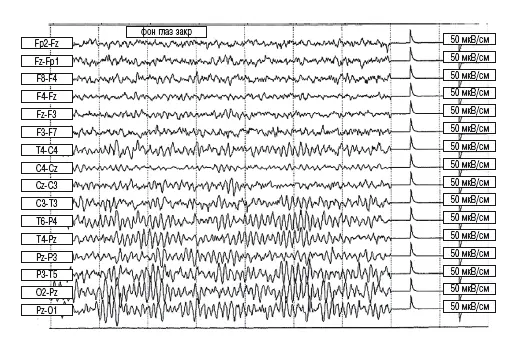

I а тип – зрелый высокоамплитудный тип ЭЭГ (в диапазоне 50–100 мкВ) с наличием пространственной организации основного (альфа) ритма, то есть с теменно-затылочным фокусом ритма (рис. 2.2). Описывается в клинической нейрофизиологии как «стандарт электрографической нормы» (Жирмунская, Лосев, 1997).

Таблица 2.4

Основные типы ЭЭГ

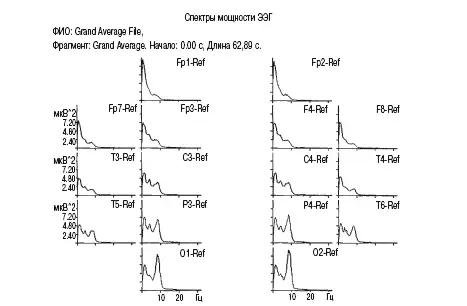

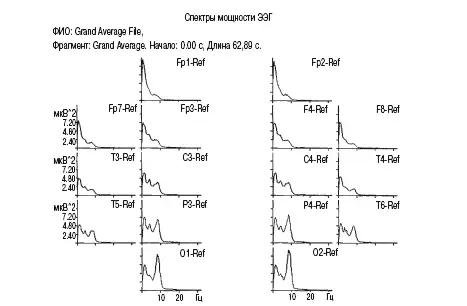

Усредненные спектры мощности ЭЭГ данного типа у обследованных детей представлены на рис. 2.3, где видны спектральные пики около частоты альфа-диапазона – 10 Гц (ось абсцисс), максимально выраженные в затылочных отделах.

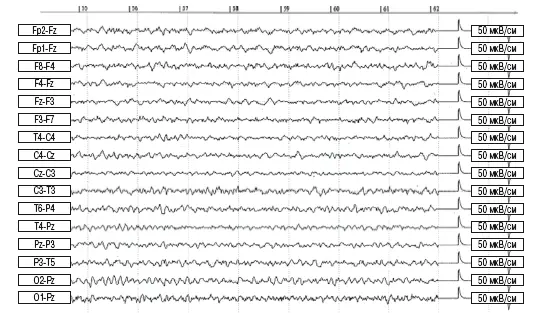

II а тип – незрелый низкоамплитудный тип ЭЭГ (не более 50 мкВ) с отсутствием регулярных форм активности (асинхронный), без пространственной организованности ритмов («десинхронный» – по Жирмунской, 1996; рис. 2.4).

На рис. 2.5 представлены усредненные спектры мощности по данному типу ЭЭГ у обследованных детей, где видно пространственное сходство профилей спектров по большинству отведений, а также отсутствие выраженных спектральных пиков в альфа-диапазоне в теменно-затылочных отделах в отличие от зрелого типа.

Промежуточное положение занимают еще 3 сочетания выделенных критериев типов ЭЭГ, как и в упомянутой классификации ЭЭГ у взрослых.

Фрагмент нативной фоновой ЭЭГ ребенка группы риска – зрелый высокоамплитудный тип (50—100 мкВ) со сформированным теменно-затылочным фокусом регулярного альфа-ритма

обозначения: слева – схема биполярного монтажа отведений ЭЭГ – сверху вниз от передних отделов (F) к центральным (С) и задним (P и O). Справа – величина калиб ровочного сигнала 50 мкВ. Вертикальная сетка – секунды записи. Нижняя граница частот постоянная времени 0,03 с, верхняя граница 70 Гц. Остальные обозначения см. рис. 2.1

Рис. 2.3. Усредненные спектры мощности ЭЭГ обследованных детей с высокоамплитудным (50–100 мкВ) зрелым типом – с теменно-затылочным фокусом альфа-ритма

Условные обозначения: отдельные графики – распределение спектров мощностей по отведениям со скальпа (по схеме 10–20): вниз, от лобных отделов к затылочным соответственно слева (нечетные цифры) и справа (четные цифры)(см. рис. 2.1): по оси абсцисс – частота анализируемых ритмов ЭЭГ в Гц, по оси ординат – значения спектров мощности данных ритмов

Фрагмент нативной фоновой ЭЭГ ребенка 4 лет группы риска – низко амплитудный тип (менее 50 мкВ) без теменно-затылочного фокуса альфа-ритма (незрелый низкоамплитудный тип).

Читать дальше