Это обстоятельство впервые было подмечено и описано американским педагогом Рудольфом Дрейкусом. Правда, он выделял всего четыре пружины в поведении детей: потребность привлечь к себе внимание, желание избежать неудачи, выяснение «кто здесь главный» и месть. При этом взрослый чувствует соответственно: раздражение, бессилие, злость и обиду. Понаблюдайте за собой, и вы убедитесь, что так и есть. Хотя вряд ли их всего четыре, просто Дрейкус работал со школьниками и пружины, связанные, например, с надежностью привязанности, в его поле зрения не попадали.

Собственно, о «пружине» можно не гадать, а спросить у самого ребенка. И некоторые дети, даже довольно маленькие, способны вполне внятно ответить на вопрос: «Зачем ты это делаешь?» Обратите внимание: не «Почему? (не убрал, взял чужое, сломал, закатил скандал)», это как раз вгоняет ребенка в ступор – откуда он знает почему, а именно: «Зачем?» Это может быть даже довольно странно звучащий вопрос, например: «Зачем у тебя по утрам перед школой живот болит?» Только задавать его надо не с вызовом в голосе, не тогда, когда вы уже разозлились, а спокойно, заинтересованно.

Можно предложить ребенку варианты ответов: «Ты знаешь, иногда дети врут, чтобы о них не думали плохо. С тобой так бывает?» или «Иногда мы на самом деле хотим пожаловаться, чтобы нас пожалели, но стесняемся и вместо этого начинаем придираться и цепляться к словам. А у тебя не так?»

Даже если вы не смогли сразу верно определить «пружину», ничего страшного. В любом случае возможных «пружин» конечное количество, и со второй или третьей попытки вы обязательно попадете.

Шаг четвертый. Объясняем, что не так

«Как ты себя ведешь?! Это ужас просто!» – говорим мы в сердцах ребенку. Давайте на минутку остановимся и отдадим себе отчет – к какому результату приведет наша гневная тирада? Поможет ли она ребенку научиться себя вести лучше? Вызовет ли у него желание измениться? Улучшит наши отношения с ним? Снизит его тревогу? Может быть, хотя бы поможет нам в будущем лучше с ним справляться? К сожалению, на все эти вопросы приходится отвечать: нет, нет и нет. Единственный сомнительный результат, который здесь можно усмотреть, – взрослый «сбросил пар», разрядился. Да и то не всегда, ведь сплошь и рядом подобные фразы говорятся даже без особого чувства, по инерции, потому что «так положено», это наш родительский долг – что-то в этом роде произносить.

Единственная информация, которую извлекает ребенок из подобных высказываний: «Мной недовольны, я плохой». Или того хуже: «Я не имею значения, мама или папа хотят выглядеть хорошими за мой счет». Выше мы уже говорили о том, к чему это приводит. Как только мы говорим: «Ты неправ» или того хуже «Ты плохой», ребенок в ответ начинает защищаться и спорить.

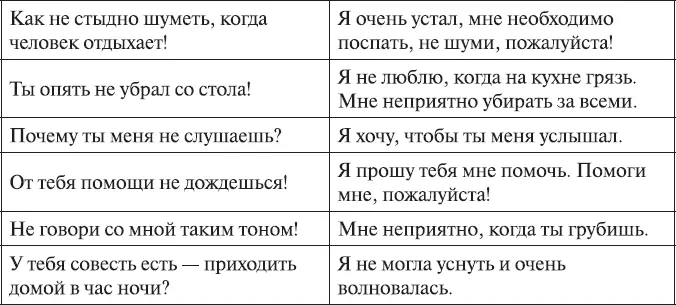

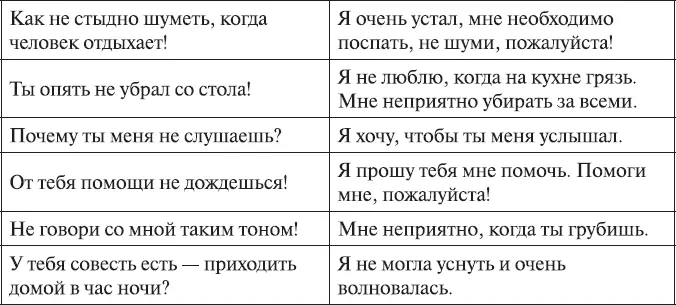

Гораздо лучше работают «Я-высказывания», то есть высказывания о себе, о своих чувствах, проблемах и потребностях. Лучше всего разница между «Я-высказываниями» и привычными способами выражать недовольство можно увидеть в сравнении.

Действенность Я-высказываний заключается в том, что их невозможно оспорить. Если человек говорит: «Я волнуюсь, мне обидно, мне неприятно, я хочу, мне нужно», с этим невозможно спорить. Ему виднее! А когда он говорит: «Ты грубишь, ты не помогаешь, у тебя нет совести», сразу же возникает протест. Употребляя Я-высказывания, мы демонстрируем собеседнику, что не намерены залезать на его территорию, «учить его жить». Мы просто говорим о своих чувствах, потребностях, трудностях и верим, что ему это не все равно, что он постарается вникнуть и чем-то помочь. Мы даем ребенку понять, что наша с ним связь в безопасности, даже если его поведение нам не нравится.

Однако Я-высказывания не должны переходить в шантаж. Когда взрослый говорит: «Я тебя такого не люблю!» или «Из-за тебя я заболею», это не слова о своих подлинных чувствах и проблемах, а именно шантаж, спекуляция на любви ребенка, его зависимости и некритичности его мышления. То же относится к запугиванию типа «придет милиционер и заберет», «попадешь в больницу, и будут делать уколы», «сейчас уйду от тебя и больше не приду». Ребенок не в состоянии оценить, где правда и где ложь, у него нет пока нужного жизненного опыта. Злоупотреблять его доверием некрасиво.

Объясняя ребенку, почему то, что он делает, вас не устраивает, важно иметь в виду еще вот что: дети живут настоящим. Их не интересуют проблемы далекого будущего, по крайней мере лет до 15–16. Говорить пятикласснику, что если он будет плохо учиться, то станет лишь дворником, довольно бессмысленно. Для него это будет звучать обидно, только и всего. Гораздо лучше обратить его внимание, что вы расстраиваетесь из-за его плохих оценок, что сам он неважно себя чувствует в роли двоечника, что бояться вызова к доске гораздо неприятнее, чем сделать домашнее задание. Фразы типа «Что из тебя вырастет?» или «Кто на тебе, такой неряхе, женится?» только портят отношения с ребенком и ничего не дают для исправления поведения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Людмила Петрановская - Дитя двух семей. Приемный ребенок в семье [litres с оптимизированной обложкой]](/books/430979/lyudmila-petranovskaya-ditya-dvuh-semej-priemnyj-reb-thumb.webp)