В данном случае можно говорить о том, что доминирующие модели арт-терапевтического воздействия не соотносятся с «принципом холизма», ограничены исключительно рассмотрением ситуативных вопросов, подбором и использованием арт-техник, направленным на краткосрочное разрешение актуальных задач.

Согласно онтологии холизма, целое есть нечто большее, чем сумма его частей. Соответственно, с позиций гносеологии: познание целого должно предшествовать познанию его элементов. Так, идея холизма прекрасно воплощена в картинах Умберто Боччони (рисунок 1): впечатление о композиции не сводится только к механическому соединению в процессе восприятия отдельных ее фрагментов. В сознании целостность образа коня формируется благодаря переживанию эффекта движения, проявленному игрой стилизованных форм и цвета пространства. Этот прием стилизации является ключом к созданию выразительного художественного образа, не сводимого к изображению естественных форм и объектов.

Рис. 1.Умберто Боччони. «Эластичность», 1912

Однако художественный образ в арт-терапии, как правило, связывается не с исследованием конгруэнтности структуры композиции, а с интерпретацией психических и психологических проблем личности на основе анализа прорисовки отдельных художественных признаков. Феноменологический и экзистенциальный планы остаются вне поля рассмотрения и исследования, целостность впечатления не рассматривается как универсальный критерий гармонии построения художественной композиции.

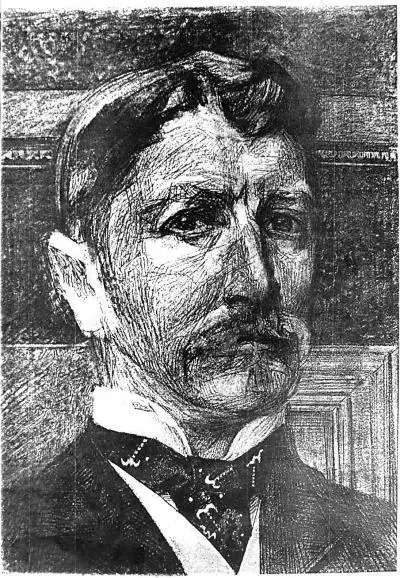

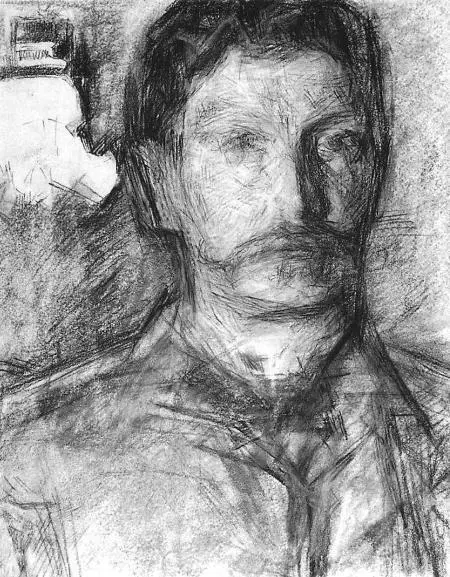

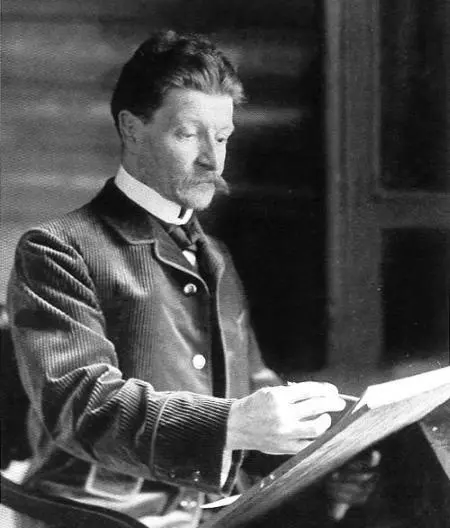

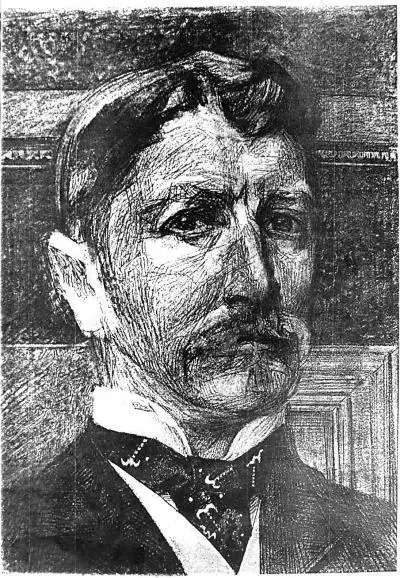

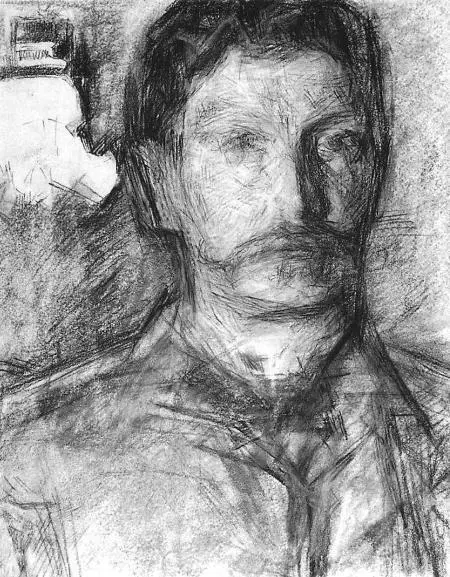

С точки зрения психологии сознания, образ как проекция актуальных смыслов отражает уровень и качество сознания, эстетические и этические предпочтения. В то же время, с трансформацией состояния психики и сознания – изменяется и характер художественного изображения. Это хорошо видно в работах Михаила Врубеля (рисунки 2–5).

Рис. 2.М. Врубель. Фото

Рис. 3.М. Врубель. «Демон», 1890

Рис. 4.М. Врубель. «Демон поверженный», 1902

Рис. 5.М. Врубель. «Шестикрылый Серафим», 1905

Как видно, в процессе усиления у художника психотических проявлений наблюдается разрушение структуры композиции картин, тотальный переход в изменении цветовой палитры: от теплого пастельного тона к кричащему холодно-грязному контрасту. Так, в изображении Демона можно видеть трансформацию тела героя: от образа сильного, пластичного тела «молодого» Демона – до сломанного, ригидного тела Поверженного. Одна из последних работ Врубеля, «Шестикрылый Серафим», поражает своей холодностью, тяжестью, расчлененностью образа.

Изменяется и характер изображения художником себя: от целостного завершенного образа (в период ремиссии) до несобранного, непроявленного облика при обострении болезни. В автопортрете 1905 г. Врубелю удается прорисовать и выражение своих глаз; измученный взгляд, «погруженный в себя», опустошенность и драматизм в передаче психического состояния (рисунки 6–9).

На основании вышесказанного, можно говорить о том, что холистический принцип работы предопределяет эффективность арт-терапевтической практики.

Рис. 6.М. Врубель. Автопортрет, 1904

Рис. 7.М. Врубель. Автопортрет, 1905

Рис. 8.М. Врубель. Автопортрет, 1905

Рис. 9.М. Врубель. Автопортрет, 1905

На рисунке 10, выполненном девушкой (с диагнозом биполярного аффективного расстройства), можно видеть бесчувственное изображение собственного тела; внимание респондента сконцентрировано на воплощении в образе состояния «ухода в себя». Ничто не радует глаз воспринимающего рисунок зрителя; даже за прорисовкой окна не читаются признаки жизни.

Читать дальше