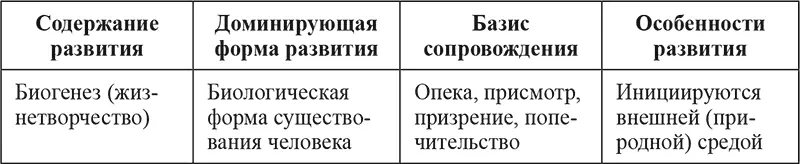

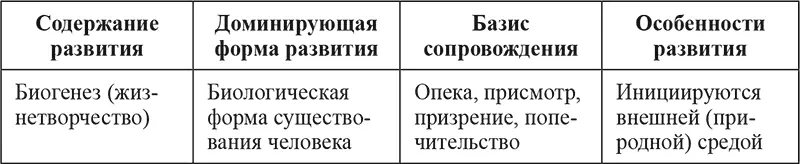

Первая (исходная) ипостась связана с развитием детства как биологической формы существования человека, так называемое «адаптивное детство» (табл. 3). Для данного этапа характерно существование «нерасчлененного» детства (недифференцированного по этапам, стадиям, фазам, уровням и т. д.). Детство в данной эпохе симбиотично – это первоначальная форма взрослости, а ее окончание символизируется инициацией – посвящением во взрослую жизнь.

Таблица 3. Адаптивное детство

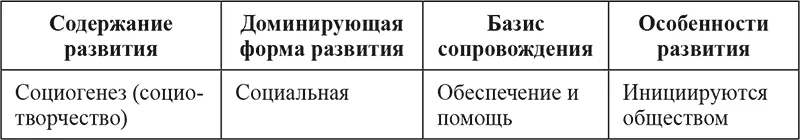

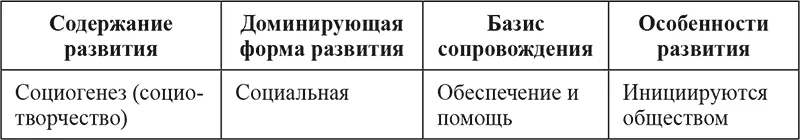

Вторая (переходная) ипостась связана с развитием детства как социальной формы существования человека, так называемое «интегрированное детство» (табл. 4). Речь идет о создании особого пространства социализации, которое сопровождается интеграцией наук, созданием целостной картины мира детства. Вторая эпоха в развитии связана с выделением детей в особую категорию, но по признаку ограниченности участия во взрослой жизни. Именно институализация специальных учреждений детства (образовательных, воспитательных) свидетельствует об изменении отношения общества к детям. Детство не становится самостоятельным периодом и объектом исследования, но выделяется обществом как этап до взрослости, требующий приложения специальных усилий, чтобы обеспечить взрослую жизнь.

Таблица 4. Интегрированное детство

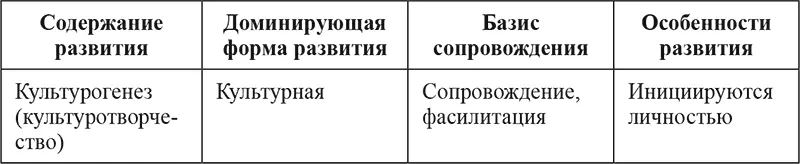

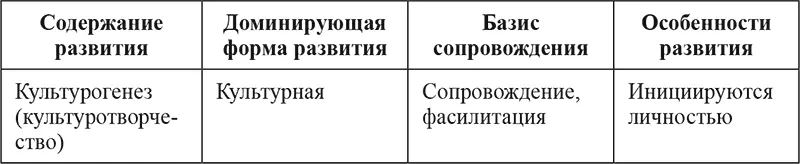

Третья ипостась детства связана прежде всего со спецификой возрастного развития ребенка и с особым местом детей в культуре народа. Она характеризуется индивидуализацией детства как по признакам дифференциации наук, так и по особому его статусу в жизни человека и в культуре человечества (табл. 5).

Таблица 5. Индивидуализированное детство

Здесь впервые систематизируются сведения о детстве как особом этапе и периоде развития человека, имеющем свои законы и достижения в развитии.

По аналогии с филогенезом и онтогенезом в концепциях К. Бюллера можно отметить, что детство в своем развитии на заре человечества исходило из ситуации адаптации, связанной с удовлетворением преимущественно витальных потребностей. Интегративное детство обретает свои черты через самостоятельное хронологическое выделение и ряд социально-экономических и культурно-бытовых признаков: на данном этапе удовлетворялись преимущественно социальные потребности. Наконец, индивидуализированное детство возникает в ситуации дифференциации мира детей и взрослых сначала по типу антиномии, затем по качественным отличительным признакам: это период удовлетворения индивидуальных потребностей, связанных с реализацией всех «само-» ребенка.

В результате мы наблюдаем сужение пространства развития ребенка и ограничение возможностей раскрытия его потенциала. В то время как ценность детства состоит в его безграничности: ребенок становится ограниченным только при встрече со взрослым. Не потому ли, что его достижения измеряются критериями взрослого мира? Ценностные ориентиры развития могут быть реализованы в дошкольном образовании при условиях оптимального взаимодействия, которые наиболее полно раскрываются в гуманистическом подходе к пониманию человека как уникальной, открытой, интенциональной, амбивалентной системы, способной к самопознанию и саморазвитию.

Гуманистический подход базируется на понимании основных закономерностей социального развития человека.

Развитие человека осуществляется только в реальной деятельности на основе взаимодействия с другими людьми.

Движущая сила социального развития – противоречие между растущими потребностями человека и реальными возможностями их удовлетворения.

Стабильные периоды развития чередуются с нестабильными, которые выступают как переходные этапы и несут в себе возможность качественных новообразований.

Наиболее благоприятными условиями развития личности выступают социальная поддержка, референтная группа и динамика потребностей личности.

На каждом этапе развития человек обладает особой чувствительностью (сензитивностью) по отношению к тем или иным внешним воздействиям, способствующим формированию определенных новообразований.

Читать дальше