Эмпирическое обоснование принципов, преимущественно выводившееся ранее непосредственно из практики, теперь все более заменяется полным теоретическим обоснованием, приводимым по схеме: практическая задача – научная проблема – замысел решения – гипотеза – способы ее проверки – теоретическая интерпретация результатов – принцип». [26]

Анализ принципов, существующих в качестве исходной системы теоретических положений и одновременно требований к образовательному процессу, показывает, что к настоящему времени выделено огромное количество дидактических принципов (более 100). Исследователями отмечается, что наряду с традиционными принципами обучения существуют новые, отражающие современные тенденции развития общества и понимания высшего образования (интеграции, дополнительности, аксиологизации образования и т. д.), по-новому трактуются классические принципы, выделяются психологические принципы обучения, классификация принципов осуществляется по разным основаниям. Это дает основания утверждать, что дальнейшее становление дидактики высшей как научной теории будет связано с решением этой глобальной теоретической задачи – ревизии и систематизации принципов обучения в высшей школе.

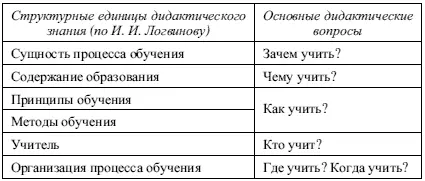

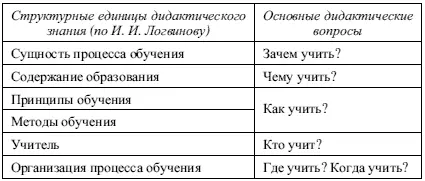

Основные дидактические вопросы. Традиционными считаются следующие дидактические вопросы: «Зачем учить?» (цель обучения в высшей школе), «Чему учить?» (содержание обучения в высшей школе), «Как учить?» (методы, средства, правила, и организационные формы обучения), «Кого учить?» и «Кто учит?» (система требований к студентам и преподавателям – субъектам обучения). В. И. Черниченко полагает, что не менее важны вопросы «Где учить?» (в вузе, библиотеке, культурно-досуговом учреждении и т. д.) и «Когда учить?» (в зависимости от того, какую форму обучения выбрал студент: дневную, вечернюю, заочную или дистанционную, – определяется временной режим учебы, длительность, напряженность и т. д.). [27]

Проводя параллели с первым из указанных нами подходов к определению дидактических концептов можно увидеть, что все указанные И. И. Логвиновым позиции коррелируют с основными дидактическими вопросами:

Это соотношение двух подходов подтверждает идею о том, что дидактические вопросы занимают центральное место в дидактике. На наш взгляд, их особое положение определяется тем, что они существовали в структуре дидактического знания столько, сколько существует и сама дидактика. Именно вопросы изначально задавали направления исследовательского поиска дидактов, систематизировали первые дидактические изыскания. В настоящее время в дидактике нет единого подхода относительно состава и количества основных дидактических вопросов. Ряд исследователей признают в качестве основных только три из них: Зачем учить? Чему учить? Как учить? В работах других авторов состав вопросов существенно расширен. С развитием новых, нелинейных форм организации образовательного процесса в вузе важными становятся ответы на вопросы: Кто учит? Кого учить? Где учить? Когда учить? Классические вопросы получают сегодня новые ответы, список самих вопросов изменяется и дополняется. Несомненно, что с развитием дидактического знания потребуется пересмотр и обновление основных вопросов дидактики в соответствии с современными тенденциями развития дидактической теории и практики обучения в вузе.

Дидактические концепции. Вопрос о соотношении понятий «теория» и «концепция» требует обращения к методологическим основаниям науки. Философский словарь дает такое определение: «Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – определенный способ понимания (трактовки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для их систематического освещения» [28]. Концептуальный аспект теоретического знания выражает прежде всего парадигмальное «сечение» последнего, задает его риторику, т. е. определяет релевантные области применения и способы выражения конституируемых на основе развертывания «порождающей» идеи систем понятий (базовых концептов). Она имеет, как правило, ярко выраженное личностное начало, означена фигурой основателя. Например, классическими концепциями дидактики принято считать:

– концепцию дидактического энциклопедизма (Я. А. Коменский, Дж. Мильтон, И. Б. Базедов);

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу