– Да, это правда, – сказала Таня, – бывают разные виды любви, – и внезапно ушла, не промолвив больше ни слова».

ПРО БАРАБАНЩИКА И ПРО ПЕТРУШУ ГРИНЕВА В ХХ ВЕКЕ

1

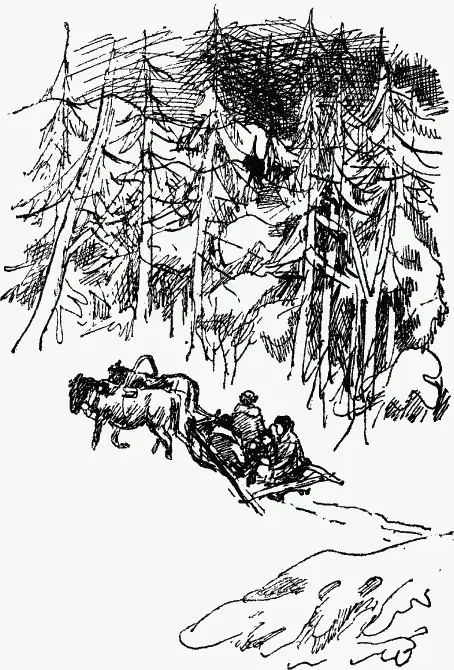

Вы, уж наверно, читали в детстве рассказ Аркадия Гайдара«Чук и Гек» – книжку, конечно, для семи-восьмилетних, но которую и в старшем возрасте будешь вспоминать с удовольствием:

«Отвечайте, граждане, – отряхиваясь от снега, спросила мать, – из-за чего без меня была драка?

– Драки не было, – отказался Чук.

– Не было, – подтвердил Гек. – Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.

– Очень я люблю такое раздумье, – сказала мать».

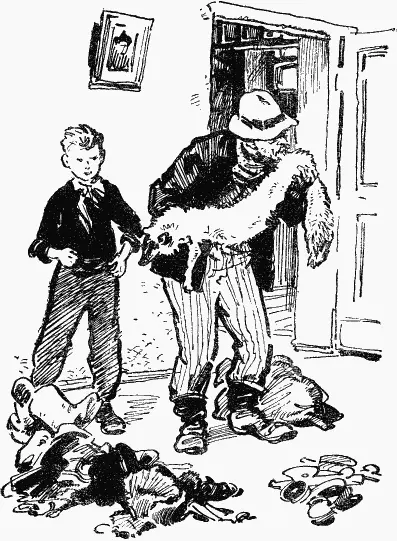

А дело-то было – кто читал, тот помнит, – в том, что почтальон без матери принес телеграмму, Чук уложил ее аккуратно в жестяную коробочку, а Гек, не зная этого, взял да и швырнул назло брату коробочку за окно, в снег. Искали – искали – и не нашли, а матери сказать побоялись. И из-за этого их легкомысленного – по младости лет – поступка вышло потом множество серьезных недоразумений.

И «Голубую чашку» вы, наверно, помните – как отец с дочерью Светланой шести с половиной лет от роду, обидевшись на свою маму, отправились с подмосковной дачи в путешествие.

«Что ж, – говорю я Светлане. – С крыши нас с тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали. Разве же это хорошая жизнь?

– Конечно, – говорит Светлана, – жизнь совсем плохая.

– А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома, куда глаза глядят.

Подумала Светлана и спрашивает:

– А куда твои глаза глядят?»

Ну и так далее. Кто читал, тот помнит.

Но есть у Гайдара книжка, которую в восемь лет, может, и прочтешь с удовольствием, но все же полностью не поймешь, верней сказать – не прочувствуешь. Ее лучше бы читать в возрасте более зрелом, скажем, начиная лет с десяти – и хоть до пятидесяти. Всегда будет интересно.

2

Это – повесть «Судьба барабанщика».

Гайдар писал ее во второй половине 1930-х годов. Это было в нашей стране, наверно, самое страшное время за весь не очень веселый ХХ век. В эти годы не десятки, даже не сотни и не тысячи, а миллионы людей, засыпая вечером в своей постели, не знали – не последнюю ли ночь спят они в своем доме, в окружении своей семьи?..

В каждый дом ночью могли войти сотрудники НКВД (Народного Комиссариата внутренних дел) с ордером на обыск и арест. И увести с собой ни в чем решительно не повинного человека – инженера, ученого, учителя, рабочего – от его семьи навсегда (а вслед за ним часто забирали и жену – просто как жену преступника!).

Именно неповинного – ведь двадцать лет спустя практически всех арестованных в те годы реабилитировали, то есть оправдали. А замученных или убитых в тюрьме или в советском концлагере – посмертно. Выяснилось, что многих арестовывали просто по доносу соседа или сотрудника на службе – по доносу ложному. Доносчики, спору нет, виноваты. Но в первую очередь, конечно, виновата была власть – она создала такую обстановку, что практически любой донос об «антисоветских высказываниях» человека вел безо всякой проверки к его аресту, а дальше к пыткам, концлагерю или расстрелу. И многие сводили таким образом счеты с теми, кто им в чем-то мешал. Или просто – получали комнату арестованного соседа.

Если забирали обоих родителей – детей отправляли в специальный детский дом для детей «врагов народа»: так положено было называть арестованных людей. Причем не дожидались суда, чтобы так назвать, – хотя в правовом обществе только суд может объявить человека преступником. В Советском Союзе 30-х годов человек объявлялся преступником уже в момент ареста. А того, кто сомневался в вине арестованного мужа, жены, отца, друга, могли тут же и арестовать «за компанию» – за недоверие к «органам».

Чекисты пустили тогда в ход такой «афоризм»: «У нас ошибок не бывает». Хотя всем известно, что ошибку может допустить любая судебная система.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу