Над теорией социальной работы в послевоенной Европе и Америке работала целая плеяда крупных теоретиков, часть из них видела функции социальной работы в помощи людям достичь таких взаимоотношений, которые способствуют реализации их потенциала как человеческих существ в соответствии с их культурными обычаями и ценностями. Замечательное по своей лаконичности определение дал американский ученый Г. Херн, который в 1958 г. писал, что «взаимоотношения являются сущностью социальной работы, будучи как ее целью, так и ее средствами». Интересно, что по времени это очень близко к периоду разработки в советской психологии В. Н. Мясищевым его концепции, где сходным образом была определена сущность психотерапии.

Социальная работа в истории развития своего предмета претерпела ряд радикальных изменений фокуса исследования. Самым серьезным из таких изменений является смещение внимания от причин к функции: от поиска и излечения причин дисфункций к созданию работающей адекватной программы, в которой общество несет ответственность за данную дисфункцию. Прежние модели «помощи нуждающимся» становятся все менее популярными: практика социальной работы отражает все более развивающуюся демократическую этику, что проявляется в понимании социального благополучия как «права» всех и каждого, а не «дара» привилегированных непривилегированным, хотя верно и то, что социальные работники и по сей день отождествляют себя с давней традицией беспокойства и ответственности за нужды людей и социальные стрессы.

Первая в России специализация «Психология социальной работы» была создана на факультете психологии СПбГУ в 1999 г. Именно синтез психологического и социального понимания причин страдания людей стал главным принципом работы специалистов этого нового для нашей страны профиля. Основным направлением учебной работы специализации стала подготовка психологов (как теоретиков и исследователей, так и практиков) для сферы оказания неклинической психологической помощи всем слоям населения, особенно наименее защищенной его части: это, например, дети – социальные сироты; люди, пережившие острую утрату или находящиеся в посттравматическом состоянии; дисфункциональные семьи или семьи в периоды кризисов, миграций и т. п.

Все авторы учебника – практикующие в своей области специалисты, все – выпускники факультета психологии СПбГУ. Учебник представляет собой интеграцию сложившихся законов социальной, психотерапевтической и консультативной работы за рубежом с актуальным опытом, накопленным российскими специалистами-практиками за последние годы. Этическое осмыслениеприобретенного авторами опыта делает работу с учебником особенно важной для становления и формированияспециалистов помогающего профиля.

Марина Анатольевна Гулина – доктор психологических наук, профессор СПбГУ и СИТИ Университета ( CITY University, London ); организатор первой в России специализации «Психология социальной работы»; автор более 140 научных работ, из которых около 30 опубликованы за рубежом. М. А. Гулина является международно сертифицированным специалистом в области психоанализа ( International Psychoanalytic Association, British Psychoanalytical Society ), гештальт-терапии и рационально-эмотивной терапии. Состоит членом профессиональных психологических обществ России (РПО), Санкт-Петербурга (СПбПО), США ( APA, IATA ), Великобритании ( British Psychological Society ); член редакционного совета «Московского психотерапевтического журнала» и журнала The British Journal of Social Work . Является руководителем ряда проектов социальной и психологической помощи, организатор и директор общероссийской волонтерской организации помощи семьям «Home-Start».

Глава 1

Психология социальной адаптации и дезадаптации личности

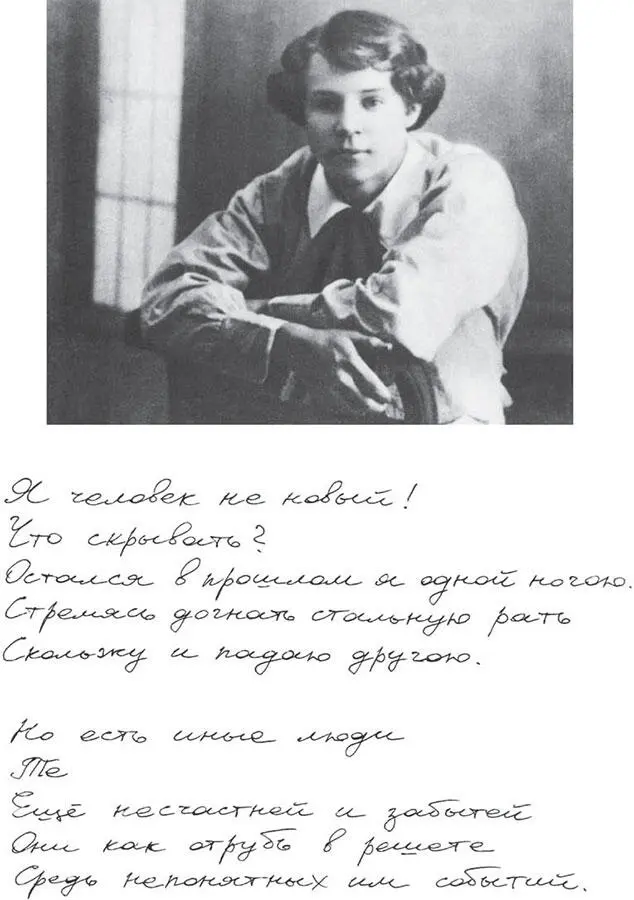

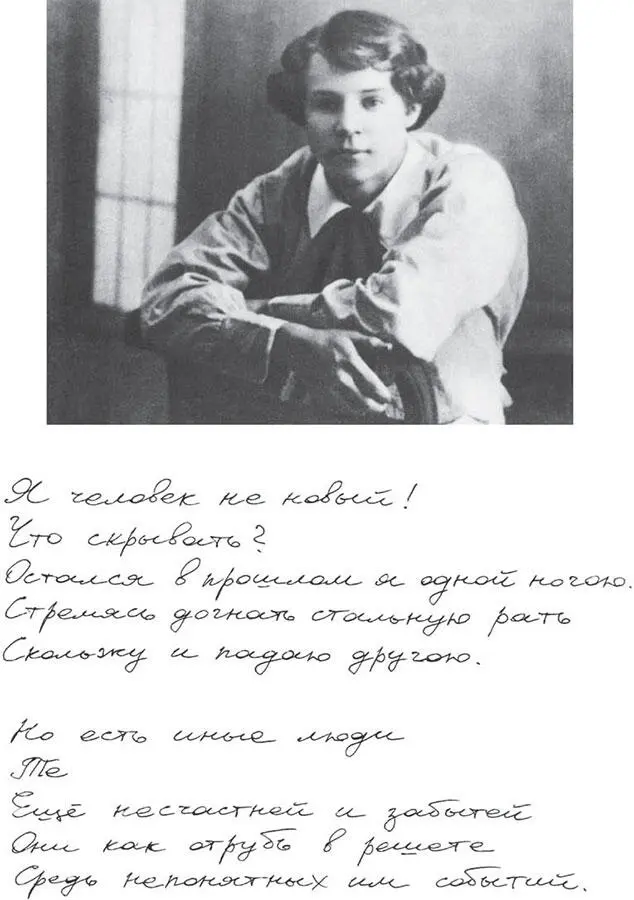

Автограф стихотворения С. Есенина «Русь уходящая»

Социальная адаптация – это интегративный показатель состояния человека, отражающий его возможности выполнять определенные биосоциальные функции, а именно:

• адекватное восприятие окружающей действительности и собственного организма;

• адекватная система отношений и общения с окружающими; способность к труду, обучению, к организации досуга и отдыха;

• изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями других (Психологический словарь. М., 1997. С. 13).

Читать дальше