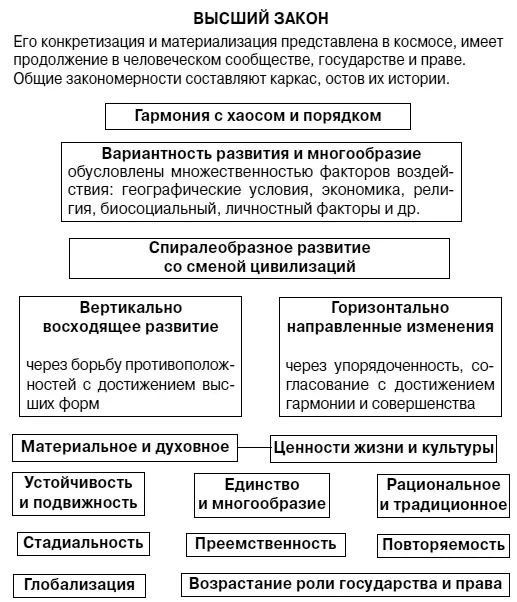

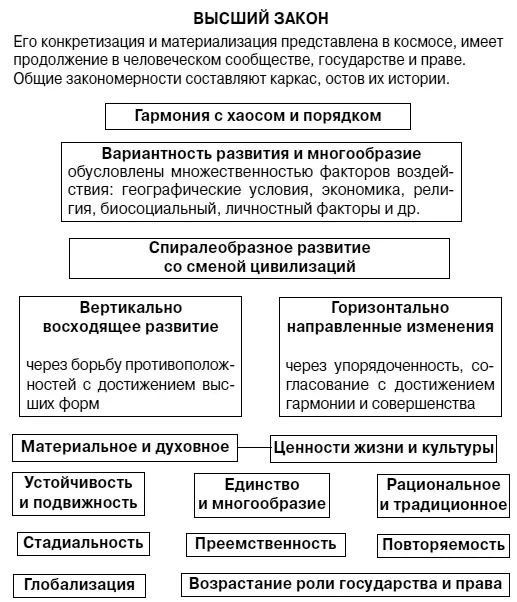

Закономерности развития.При определении места и роли закономерностей в историческом процессе, прежде всего, признается и утверждается, что он имеет импульсы, энергию и вовсе не произволен, но подчиняется некоторому плану и правилам. Вместе с тем, на закономерное течение событий сильное воздействие оказывают природные, этнические, экономические, идеологические и многие другие факторы. Необходимость в истории сосуществует с человеческой свободой выбора. Кроме того, подчас даже самое ничтожное и случайное может резко видоизменить действие закономерности. Сталкиваясь, переплетаясь, накладываясь друг на друга, закономерности разных уровней и порядков порождают массу вариантов своих проявлений. Вот почему в реальной истории закономерности по большей части действуют пунктирно, зигзагообразно, проявляются как тенденции. Но и в таком виде общие закономерности, преломляясь в юридической специфике, составляют остов, костяк истории государства и права (см. схему на с. 10).

В первом приближении закономерное в истории раскрывается хаосом и порядком, за которыми стоят их созидательная и разрушительная стороны. Хаос в общественных отношениях представлен ничтожеством государства и права, их рассогласованностью, разладом внешних построений с требованиями жизни или, например, «кулачным правом», бессилием власти. В хаосе, как смешении всего и вся, в борьбе противоположностей торжествует свобода. Но хаос – это и субстрат, в котором зарождается движение к высшим формам, иногда его именуют нереализованной возможностью. В хаосе зреет необходимость порядка, закладываются начала действенной государственности.

Порядок имеет сложную структуру, в нем особенно заметны стадиальные изменения и спиралевидные образования с вертикально восходящим и горизонтально направленными изменениями.

Восходящее движение ведет к устранению устаревшей общественной и государственно-правовой организации, что предполагает применение насилия. На разных этапах развития его действие неодинаково. Неумеренное использование насилия в качестве главного, даже единственного средства решения всех проблем разрушительно, что хорошо различимо в крушении империи Цинь ши-Хуанди в Древнем Китае, а, возможно, имело место и в период «смутного времени» после опричнины Ивана Грозного, в серии дворцовых переворотов в послепетровское время или в разрушениях «перестройки» в России.

Рассматривая восходящее, прогресс, нельзя забывать о том, что его составляют не только успехи науки и техники, высший уровень потребления и свобода с республиканской формой правления. Прежде всего, прогресс определяется улучшениями качества жизни, ее радостным восприятием. Истинный прогресс там, где растет продолжительность жизни, повышается здоровье народа, уменьшается число бездомных бродяг и укрепляются нравственные устои жизни общества. Даже при высшем уровне потребления и успехах модернизации нет прогресса там, где растет число психических заболеваний, случаев суицида, падает рождаемость. В оценке прогрессивности изменений «акцент сегодня необходимо делать на качественные и нематериальные критерии».

Схема 1. Предварительно ориентирующая схема общих закономерностей развития, действующих в истории государства и права

Общие закономерности развития государства и права живут, изменяются под воздействием собственной логики и привходящих факторов, сталкиваются, переплетаются, накладываются друг на друга, и потому наблюдаются в истории в преобразованном, размытом виде, в многообразии вариантов и действуют зигзагообразно, пунктирно, а то и вовсе не обнаруживаются.

Другая разновидность развития – горизонтально направленные изменения (в одной плоскости) с совершенствованием достигнутого без подъема на более высокую ступень (идеоадаптация). В сфере государства и права гармонизация отношений более заметно проявляется в укреплении принципа законности, нравственных устоев личности, семейных отношений, в мероприятиях социального характера, социальном законодательстве или, например, в техническом совершенствовании правового регулирования. Здесь, удерживая, расширяя и укрепляя упорядоченность, соразмерность, согласованность частей целого с внешними условиями, вполне раскрываются природа и назначение государства и права. Тогда «зазубренная, дергающая» инициатива внешнего прогресса дополняется спокойной уравновешенностью страстей, интересов и рассудка (внутренних побудительных причин изменений), достигаются устойчивость и гармония в самой личности, между нею и обществом, обществом и государством; государство и право приобретают совершенство форм, интенсивно утверждается их человеческое назначение. При этом гармонизация отношений все же не есть простое равновесие частей целого, она имеет место и там, где личность подчиняется нравственному долгу и общему благу.

Читать дальше