Слово «личность» (лат. «persona») первоначально означало сценическую маску. Так как по маске можно было определить характер выступающего лица («злодей», «герой»), то и само понятие лица, характера стало выражаться этим словом. Таким образом, с самого начала в понятие личность был включен внешний, поверхностный социальный образ, который человек принимает, когда играет определенные жизненные роли (сына, отца, врача и др.) – некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим 5 5 Хьелл, Л. Теории личности [Текст] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 608 с.

.

Содержание определений понятия «личность», сформулированных современными учеными, очень многообразно. Один из возможных подходов к ее определению, принадлежащий отечественным психологам, учитывает тот факт, что исторически «личность» могла появиться только тогда, когда Homo Sapiens вступил в общение с себе подобными благодаря трудовой деятельности и языку. Поэтому понятие «личность» можно определить следующим образом.

● Личность – это социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении и характеризующее меру представленности общественных отношений в индивиде 6 6 Петровский, А. В. Психология [Текст] : учебник / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. Москва: Издательский центр «Академия», 2002. 521 с.

.

Интересны эмпирические данные, которые относятся к исследованиям «самоактуализации личности» А. Маслоу. Автор отобрал среди хорошо знакомых ему людей тех, кого можно было назвать «оптимально функционирующими личностями» , и выделил у них общие психологические свойства. Основные из них следующие:

1) адекватное восприятие реальности, выражающееся в строгом разделении «знания» и «незнания», в возможности отличать факты от мнения по поводу этих фактов, существенные явления – от кажущихся видимостей;

2) принятие себя, других, мира такими, как они есть;

3) неэгоцентричность, нацеленность на решение внешних проблем, центрированность на объекте;

4) способность выдерживать одиночество и потребность в обособлении;

5) креативность;

6) естественность поведения, но и отсутствие наклонности нарушать условности просто ради протеста;

7) благожелательное отношение к любому человеку с хорошим характером, вне зависимости от его формальных характеристик (образования, статуса и др.);

8) способность к глубоким привязанностям, часто к немногим людям, при отсутствии постоянной безусловной враждебности к кому-либо;

9) нравственная определенность, четкое различение добра и зла, последовательность в нравственном сознании и поведении;

10) относительная автономия от физического и социального окружения;

11) сознание различия между целью и средством: умение не терять из вида цель, но в то же время эмоционально воспринимать и средство само по себе;

12) крупномасштабность психического содержания и деятельности («Эти люди приподняты над мелочами, обладают широким горизонтом, дальней временной перспективой. Они руководствуются широкими и универсальными ценностями») 7 7 Слободчиков, В. И. Основы психологической антропологии: Психология человека: Введение в психологию субъективности [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. Москва: Школа-Пресс, 1995. С. 351.

.

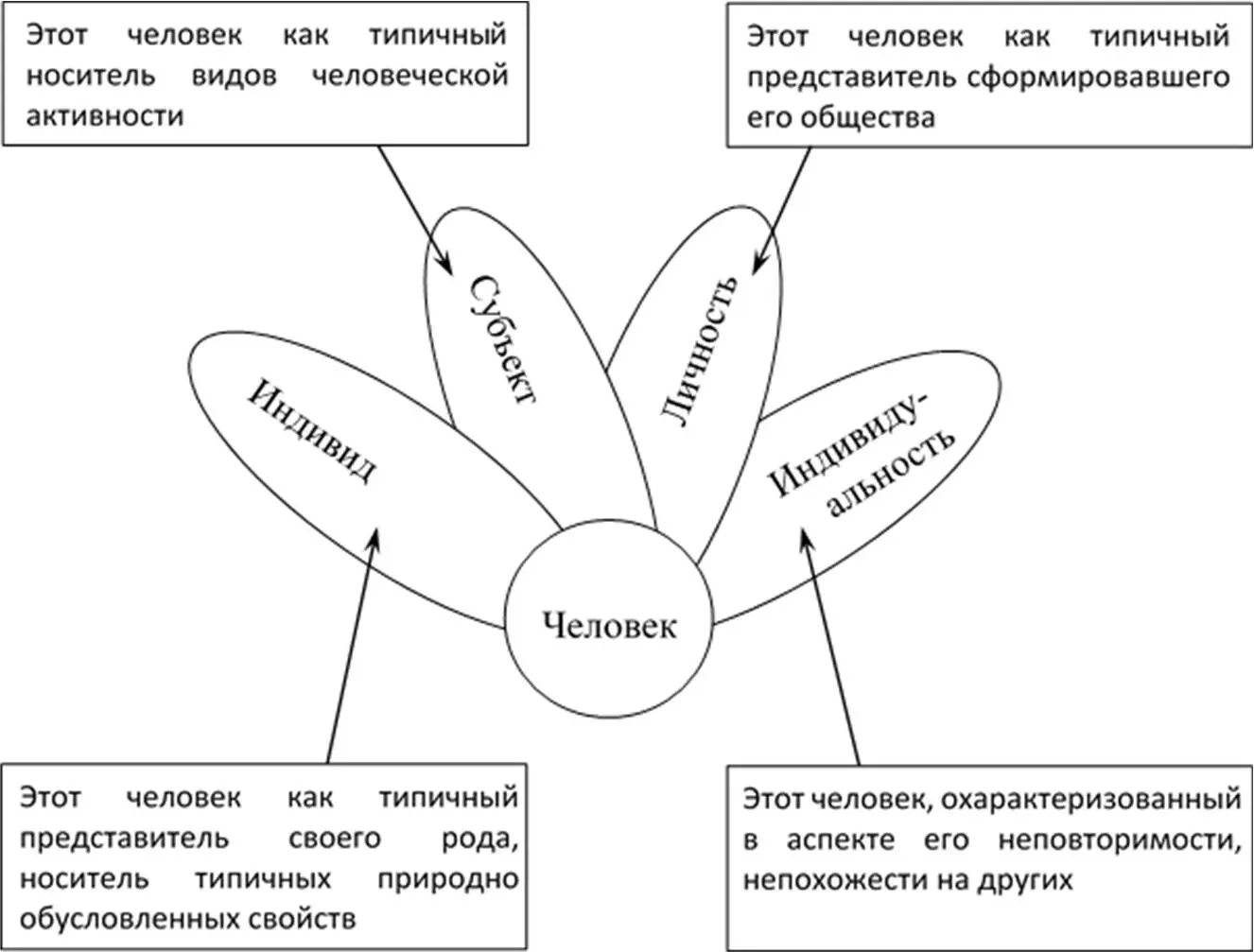

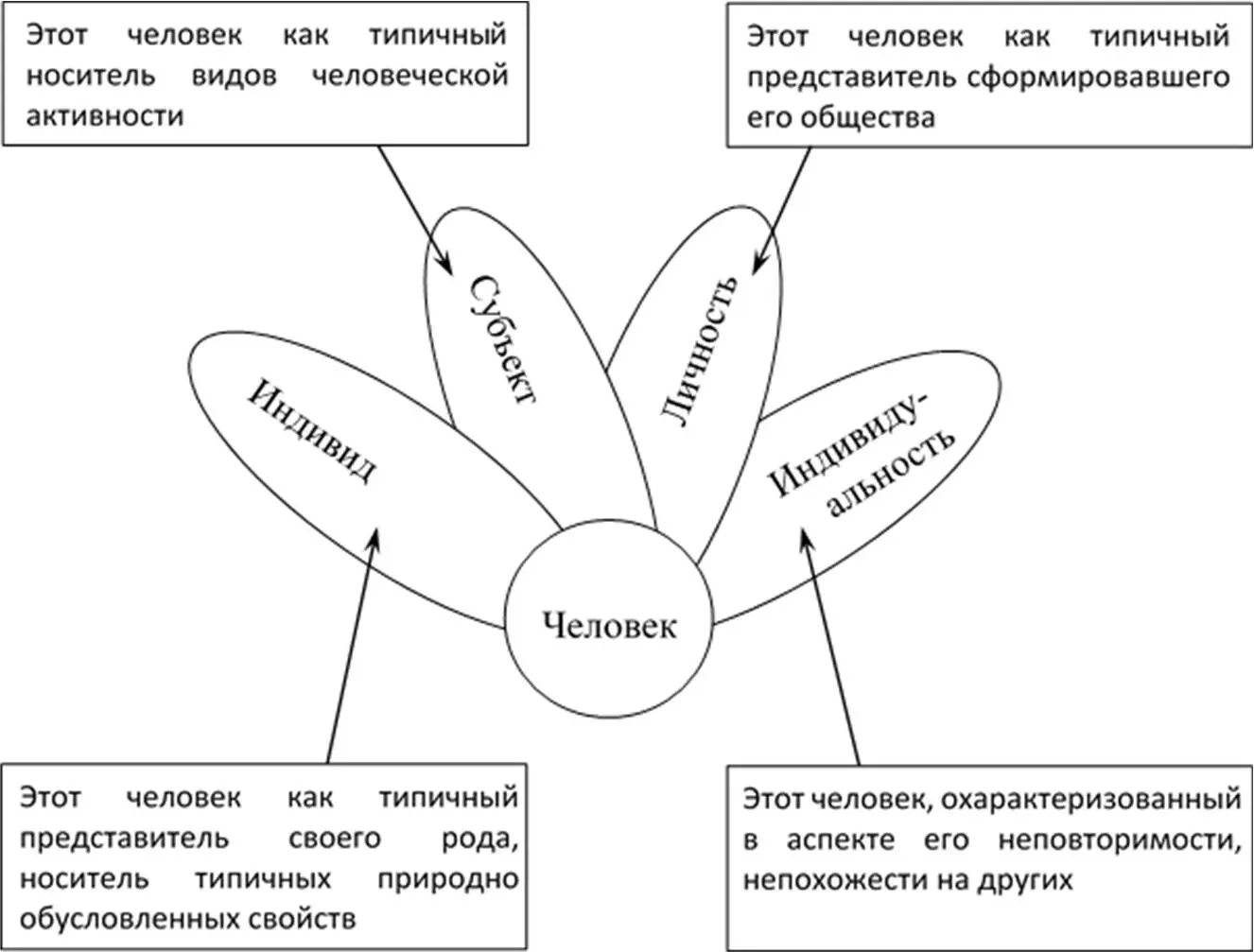

Близкие к понятию «личность» понятия «индивид», «субъект», «индивидуальность» в строгом научном смысле не являются синонимами, они означают различные уровни организации субъективной реальности человека (рис. 1).

Рис. 1.Соотношение понятий: «человек», «индивид», «субъект», «личность», «индивидуальность» 8 8 Айсмонтас, Б. Б. Общая психология [Текст] : схемы / Б. Б. Айсмонтас. Москва: ВЛАДОСПРЕСС, 2003. С. 220.

Категория индивида по своему содержанию указывает на родство человека всем другим людям, на его общность с человеческим родом. Человек как индивид характеризуется своими возрастно-половыми, индивидуально-типическими свойствами, динамикой протекания психофизиологических функций, структурой биологических потребностей.

Еще одна «ипостась» человека – это его бытие как субъекта . Это понятие содержит такие его особенности, как способность быть распорядителем и организатором деятельности (в том числе, общения, познания и др.). Чтобы являться субъектом определенной деятельности (учебной, трудовой и т.д.), необходимо овладеть ею, быть способным к ее выполнению и творческому преобразованию.

Читать дальше