Язык представляет собой знаковую систему, каждый член которой находится в определенных отношениях, оппозициях с другими знаками и связан с элементами внеязыковой действительности. В лингвистике существует две точки зрения на языковой знак: одни ученые рассматривают его как сущность монолатеральную, одностороннюю; другие – как билатеральную, двустороннюю. Сторонники монолатеральной теории знака (В. П. Ломтев, В. М. Солнцев, П. В. Чесноков и др.) характеризуют его как материальный предмет, «указывающее звучание», некий сигнал, вызывающий у носителей языка ассоциации с определенным понятием или представлением. Однако эта позиция вызывает резонное возражение: «сигнал сам по себе не выполняет знаковой функции до тех пор, пока не соединяется со значением» [Савенкова, 2002, с. 74]. Именно в единстве со значением материальная оболочка способна соотноситься с соответствующим понятием.

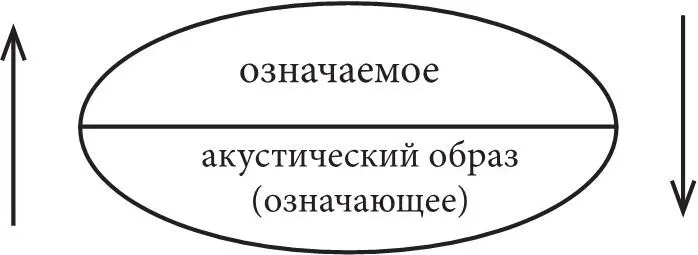

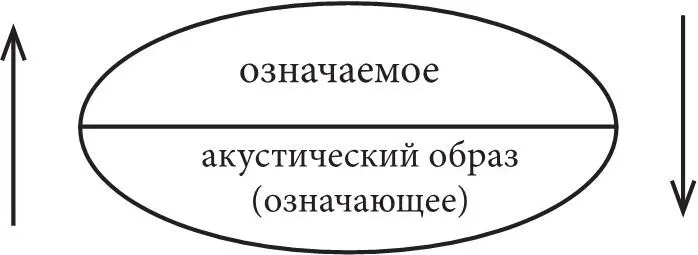

Сторонники билатеральной теории (В. А. Звегинцев, Ю. Н. Караулов, Е. С. Кубрякова, Н. М. Шанский и многие другие) традиционно, вслед за Ф. де Соссюром, языковой знак представляют как «двустороннюю психическую сущность» [де Соссюр, 1977, с. 99], «единство определенного мыслительного содержания (означаемого) и цепочки фонематически расчлененных звуков (означающего)» [ЛЭС, 1990, с. 167]. Здесь так называемый акустический образ рассматривается неотрывно от определенного смысла, что и дает возможность знаку реализовать указательную функцию. Схематически языковой знак с позиций билатеральной теории можно представить следующим образом (см. [де Соссюр, 1977, с. 100]):

Рис. 1

Автор придерживается билатеральной теории языкового знака, согласно которой означающее и означаемое представляют собой единство.

На лексическом уровне языка знаками являются слова, а точнее – лексико-семантические варианты слов. В качестве означаемого здесь выступает лексическое значение языковых единиц.

Лексическое значение – это «содержание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, процессе, явлении и пр.» [ЭРЯ, 1997, с. 213]. Вопрос о структуре значения имеет долгую историю, и у языковедов нет единой точки зрения на то, что включать в семантику слова, а что нет, что существенно и обязательно, а что является факультативным, дополнительным.

Большинство современных отечественных лингвистов (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, В. Н. Телия и др.) выделяют в качестве постоянных денотативный и сигнификативный элементы значения. С этой позиции, сигнификат – это «отношение слова к понятию, обобщенному мысленному отображению класса объектов», а денотат – «отношение слова к конкретному обозначаемому предмету в речи» [ЭРЯ, 1997, с. 213]. Каждый из этих элементов является реализацией соответствующих аспектов лексического значения: сигнификат – обобщающего, абстрагирующего; денотат – предметного, ситуативного. Тогда языковой знак предстает как триединая сущность: означающее, денотат и сигнификат. Схематически его можно представить следующим образом:

Рис. 2

Следует отметить, что термин денотат в науке о языке имеет несколько определений. Он может употребляться, во-первых, в том же значении, что и референт , термин, именующий объект внеязыковой действительности, который имеет в виду говорящий (применительно к конкретной речевой ситуации); во-вторых, в значении экстенсионала , т. е. множества объектов действительности, которые могут именоваться данной единицей; в-третьих, в значении элемента экстенсионала (в отличие от референта – безотносительно к конкретному речевому отрезку). В настоящей работе под денотатом понимается элемент лексического значения , отражающий наглядно-образное представление об означающем, субъективный компонент смысла, т. н. «денотативное значение». Все остальные значения термина денотат, в свою очередь, отождествляют его с реальными элементами окружающей действительности. С другой стороны, для каждого из этих значений у слова денотат есть соответствующий эквивалент, синоним, что вносит своего рода путаницу в терминологию. Ввиду этого предпочтительней узкое понимание термина денотат в указанном нами значении.

Читать дальше