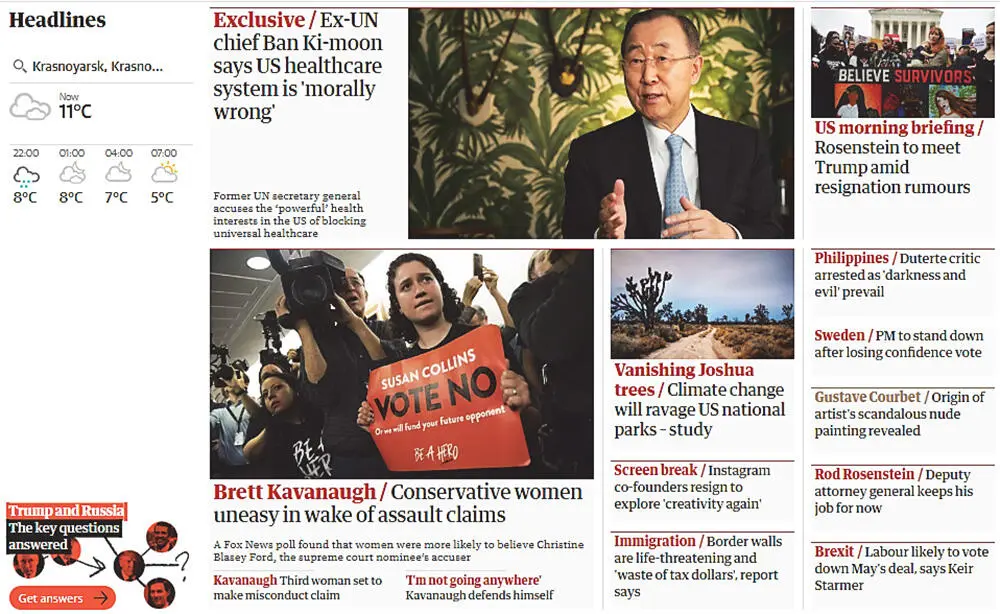

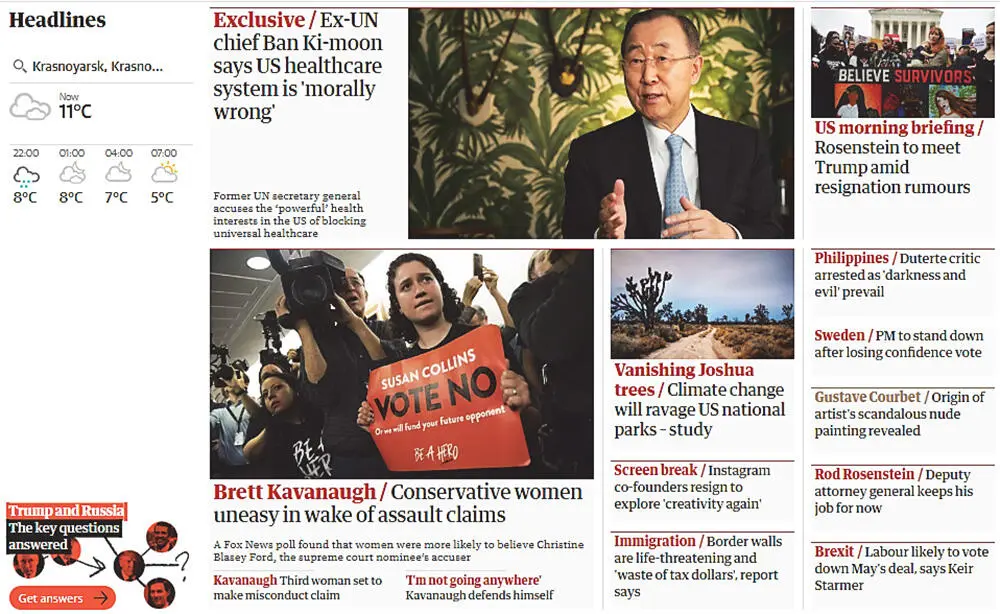

Рис. 12. Пример контейнера на сайте Guardian

Закрывшееся несколько лет назад интернет-издание WOS вообще не использовало рубрикацию. Долго без рубрик обходилось и американское медиа Vox, известное своей «объяснительной журналистикой». Другое СМИ из США – Quartz – в главное меню включает только три раздела: «Наш выбор», «Последнее» и «Популярное», то есть задействует динамический рубрикатор в качестве основного.

Несмотря на то, что строгая иерархическая рубрикация проверена временем, у нее есть ряд ограничений. Она не позволяет воссоздать контекст новости и выстроить связи между событиями, тем более следить за их развитием. Рубрики включают в себя слишком много материалов, что усложняет поиск чего-то конкретного, нужного читателю.

Как мы уже говорили, далеко не всегда в интернет-СМИ используют строго логические принципы рубрикации. В распоряжении сетевых СМИ есть теги – ключевые слова. Тим О’Рейли в статье «Что такое веб 2.0» отмечает, что для сайтов нового типа характерно использование «фолксономии» (в противоположность таксономии), то есть «совместной категоризации сайтов с использованием свободно выбираемых ключевых слов (тегов). Расстановка тегов позволяет выйти за жесткие рамки категорий и использовать множественные, перекрывающиеся ассоциации, наподобие тех, что создает наш собственный мозг. В каноническом примере размещенный на Flickr снимок щенка может быть помечен и как «щенок», и как «милый», что облегчает последующий поиск информации» [О’Рейли, 2005].

Теги присваиваются текстам по ассоциативному принципу и объединяют материалы в группы. Они распределяются неравномерно (может появиться тег, связанный только с одним текстом, а может – с сотней). Часто в интернет-СМИ тегами становятся имена, названия мест и организаций, проблемы и явления действительности. Так, могут создаваться теги: «безработица», «инфляция», «КПРФ», «льготы», «пенсии», «футбол» и т. п.

Интересно, что теги, по всей видимости, нужны для удобства читателей, однако они никак не влияют на прирост трафика. Об этом говорят результаты исследования аналитической компании Parse.ly, проведенного в 2015 г. Согласно данным авторов, 70 % американских медиа используют теги на своих сайтах, в среднем по 5,2 тега на один текст. Parse.1у обнаружила, что издатели находят им все новые применения, отмечая формат контента, платные или партнерские материалы [Ellis, 2015].

На сайте Life.ru материалы структурированы исключительно при помощи тегов. Их можно увидеть над заголовком текста, там, где обычно размещается название рубрики. Например, новость о возможной встрече лидеров США и КНДР отмечена тегами «новости», «корейский полуостров», «КНДР», а текст о профессоре, расставшемся с женой из-за кошек, – тегами «семья», «супруги», «разводы». Однако теги редко выступают в качестве единственного рубрикатора; в основном они играют дополняющую роль. В таком качестве их используют «РИА Новости», «Независимая газета», «Новая газета», The New York Times, Guardian.

Сюжетирование в интернет-СМИ

Создание сюжетов является еще одним способом преодолеть ограничения рубрикации. Оно облегчает читателям восприятие новостей, помогает им восстановить связь событий друг с другом, избавив от информационной перегрузки. Чак Питерс, генеральный директор провинциального американского издания отмечает: «Любой новостной элемент (фото, цитата, другие данные) может относиться ко многим контекстным нарративам. Таким образом, каждый из этих элементов должен быть самодостаточен и при этом связан с насколько возможно большим количеством других. ‹…› Например, цитата из речи мэра города может относиться к сюжету о нем самом, сюжету о городе и собственно событию, по которому он высказывается. ‹…› В противоположность такому гибкому взаимодействию, мы обычно упаковываем информацию в изолированный формат новости, который не дает элементам соединятся друг с другом» [цит. по: Донских, 2010].

Эксперт Nieman Lab Лорен Ребейно среди ключевых тенденций в онлайновой журналистике выделяет контекстуализацию, позволяющую ориентировать читателя внутри большой темы. По словам исследовательницы, один материал не должен быть начальной и конечной точкой знакомства читателя с сюжетом, так как этого недостаточно для понимания новости. У каждой истории есть ключевые точки развития, участники, от которых зависит, как она развернется. Люди забывают об этом, и задача СМИ об этом напоминать, создавая не отдельные статьи, а страницы тем и сюжетов [Rabaino, 2013].

Читать дальше