Исчерпывающее определение сюжету дает в своей статье И. Донских: «Сюжет – организационный раздел сайта, объединяющий в себе весь контент издания по одной теме и представляющий логическое развитие события или явления. Менее формальное определение сюжета – полноценная история, рассказанная заголовками. На наш взгляд, именно сюжет является вершиной организации материалов в интернет-СМИ. Сюжет в интернет-СМИ – это уникальный продукт технологической и творческой платформ, не имеющий аналогов в других типах СМИ» [Донских, 2010]. Иными словами, сюжет – это особая страница, где собраны материалы, связанные друг с другом хронологически или контекстуально.

Сюжеты создаются двумя способами:

1) при помощи гипертекста;

2) через создание специальной страницы.

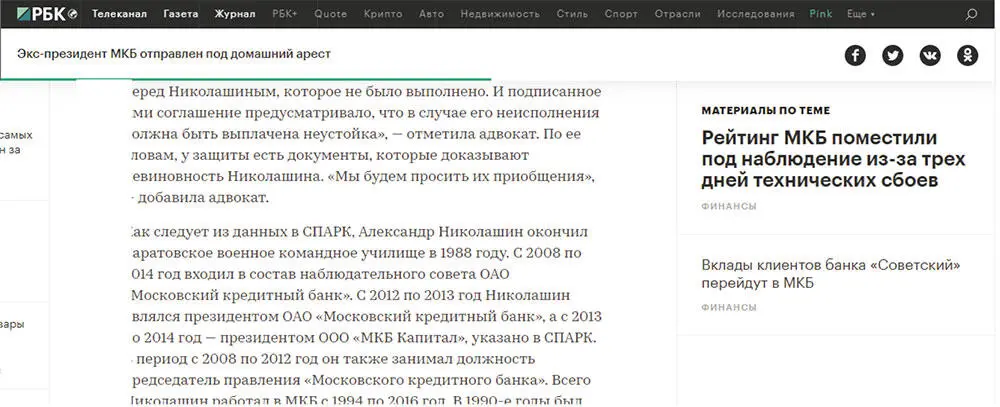

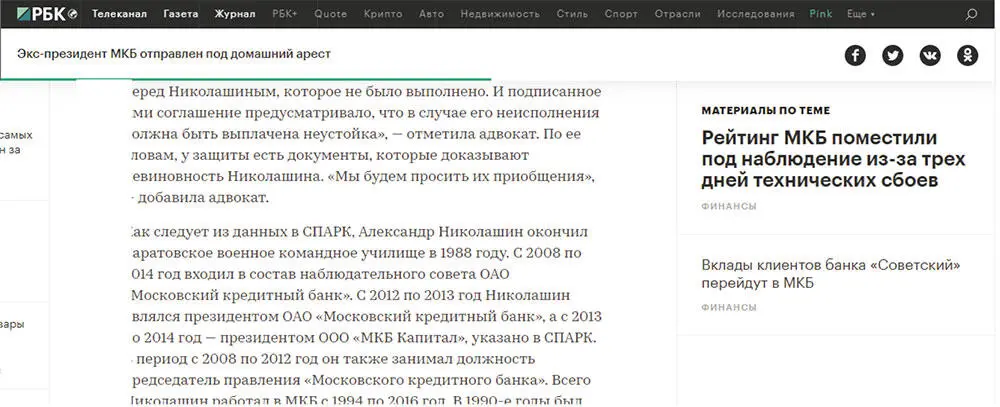

В первом случае материал сопровождается ссылками по теме. Они не всегда отражают развитие события во времени; часто гипертекст отсылает читателя к публикациям со сходной тематикой, проблематикой, действующими лицами. Ссылки на связанные материалы могут размещаться где угодно: как внутри текста, так и после него (рис. 13).

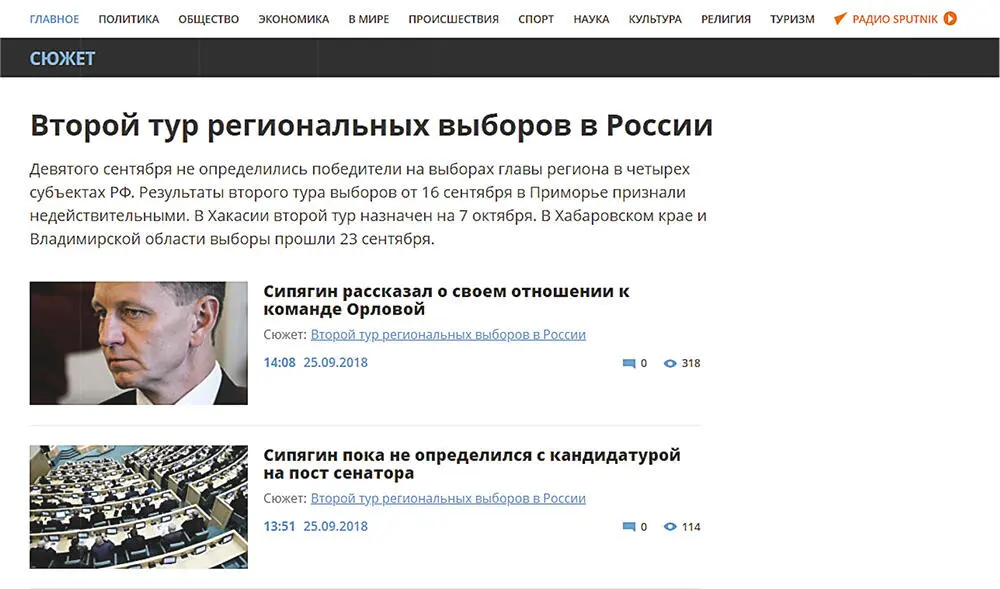

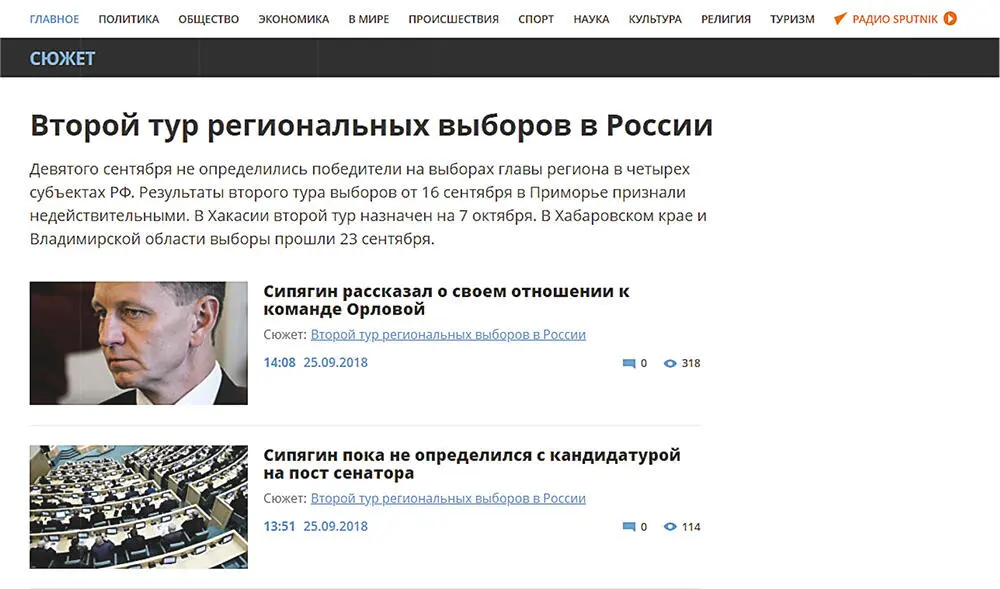

Во втором случае все текстовые, фотовидеоматериалы, мультимедиа, относящиеся к цепи событий, выносятся на одну страницу. Как правило, у этой страницы есть заголовок, публикации могут сопровождаться аннотацией, объясняющей общую суть происходящего. Страница обновляется по мере появления новых подробностей, а для удобства читателей редакции часто создают специальные RSS-потоки, которые позволяют следить за обновлениями. Ссылки на сюжеты часто помещаются в верхней части главной страницы. Когда актуальность сюжета пропадает, ссылки убирают (рис. 14).

Рис. 13. Гипертекстуальное сюжетирование на сайте РБК

Рис. 14. Сюжет «Второй тур региональных выборов» на сайте «РИА Новости»

Пол Грабович, автор руководства по мультимедийной журналистике приводит примерный перечень элементов страницы сюжета [Grabowicz, 2014]:

• краткое содержание сюжета. Часто размещается в верхней части страницы, сопровождается ссылкой на более подробную информацию;

• предыдущие тексты по теме;

• информация об участниках (людях и организациях) – ссылки на другие материалы о них, их профили, базу данных издания с информацией о них;

• фото и видео, связанные с разными аспектами темы;

• базы данных и визуализации данных, связанные с темой. Так, страница, посвященная преступлению, может быть дополнена ссылками на статистику преступлений по типу или месту происшествия;

• таймлинии, которые позволяют следить за развитием события во времени;

• карты;

• ссылки на дополнительные ресурсы (например, на сайты организаций, участвующие в развитии сюжета);

• игры, которые помогают людям лучше изучить тему;

• голосование, дающее возможность почувствовать причастность к теме;

• комментарии или форум.

Примеры страниц сюжетов в онлайновых СМИ:

• Сюжеты в «РИА Новости»;

• Live blog в Guardian;

• Card staks в издании Vox.com;

• Times Topics;

• Topicly на сайте The Washington Post.

Если проанализировать процессы, происходящие в области организации контента интернет-СМИ, то можно увидеть несколько тенденций. В первую очередь, издания стремятся сократить количество разделов на сайте. И если не убирают лишние разделы совсем, то, по крайней мере, скрывают их в меню или в карте сайта. Часто совмещают жанровые и тематические рубрикаторы (по всей видимости потому, что читателю не очень важны эти различия, но ему хочется удобного доступа и к новостям, и к фото). Издания используют возможности гипертекста для улучшения пользовательского опыта, а потому сопровождают публикации тегами и объединяют их в сюжеты. Некоторые медиа создают специальные индексы тегов и сюжетов, чтобы аудитория могла выбрать все, что ей интересно.

СМИ продолжают экспериментировать с навигацией, отказываясь от рубрикаций или создавая нетрадиционные основания для нее. Например, y Buzzfeed есть разделы, отражающие эмоции от прочтения материалов: LOL, Cute, OMG и т. п. Есть и попытки ввести рубрики для комментариев.

1. Чем рубрикация сайтов СМИ отличается от традиционной рубрикации печатных изданий?

Читать дальше