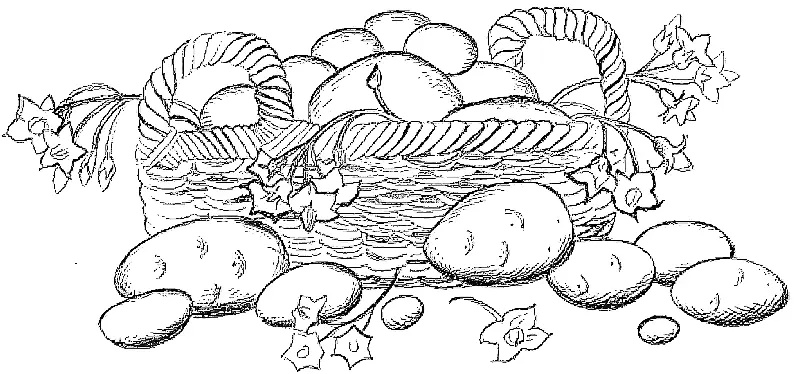

Королева на одном из балов, которых было тогда множество, украсила причёску цветами картофеля. Милое скромное украшение — зонтики белых, красноватых или жёлтых цветков. А раз так поступила первая дама королевства, остальные последовали её примеру. Цветы картофеля сразу же вошли в необыкновенную моду. Картошку стали сажать как садовое растение; пышные овощные клумбы расцвели в Версале и Фонтенбло. И всё равно цветков не хватало. В Париже начали даже делать искусственные цветы картофеля из бархата и шёлка. Но народ картошку не сажал и не ел.

Иначе поступил король. Около своего дворца в Малом Трианоне вблизи Парижа он велел засадить картофелем целое поле и поставить к нему охрану. За воровство кустов с этой плантации был объявлен огромный штраф. Однако негласно Людовик XVI приказал часовым на нарушителей не обращать внимания.

Вероятно, король не очень хорошо разбирался в природе картофеля. Зато он великолепно знал человеческую природу. Местные жители, привлечённые атмосферой тайны, быстро растащили посадки с королевского поля по своим огородикам. С этого и началось развитие картофелеводства во Франции.

Однако развивалось оно довольно медленно. Французов больше интересовали другие новшества. В 1789 году разразилась революция, к которой примкнул и садовод Пармантье; в 1792-м королевскую семью арестовали; в 1793-м — обезглавили. Но и в 1797 году в книге «Хозяйственные растения, произрастающие в окрестностях Парижа», картофель описывался как растение сорное и вредное для организма.

У нас в России картофель тоже не сразу стал повсеместно любимым продуктом. Хотя правительство продолжало всячески привлекать сельских хозяев к выращиванию замечательного растения — ведь неприхотливая картошка могла в случае хлебных неурожаев, частых в те времена, спасти людей от голода. Бесплатно выдавались клубни для посадки. Те, кто сажал картошку, поощрялись наградными листами и даже медалями с надписью: «За полезное». В одном из глухих мест Нижегородской губернии, в Княгинском уезде, местный исправник поступил в точности, как Людовик XVI, организовав якобы охраняемое поле для расхищения любопытными. И тем не менее…

Чем активнее принуждали людей к выращиванию картофеля, тем сильнее сопротивлялись крестьяне в некоторых районах. Даже награды вызывали их недоверие: если власти утверждают, что от картофеля только польза, зачем же награждают тех, кто сажает картошку? Что-то тут не так. Наверное, таится в земляных яблоках какая-то опасность и вред для человека!

Власти настаивали на своём. Крестьяне противились. Некоторые особенно набожные враги картошки говорили, что она — еда для нечистой силы. Один из таких проповедников, отданный под суд, показал следующее:

— Христианину негоже употреблять картофель в пищу. Клубни родятся с головой и глазами, наподобие человека, а потому тот, кто ест картофель, ест души человеческие. А ещё картофель есть тот запретный плод, который вкусили Адам и Ева, поэтому тот, кто ест его, не слушается Бога, нарушает святые заповеди.

Правительство издавало всё новые указы, принуждая сажать картошку. И тогда во многих губерниях — Пермской, Тамбовской, Оренбургской, Вятской, Казанской, Саратовской — разразились настоящие восстания, получившие название «картофельных бунтов». Против бунтовщиков посылали войска. Поля, которые могли бы стать картофельными, превращались в поля сражений. Звучали выстрелы. Гремела картечь. Лилась кровь. Крестьяне вооружались топорами и косами. «Вместо раскаяния , — доносил Тамбовский генерал-губернатор, — бунтовщики бросились с криками "ура" на меня и стоящих вблизи солдат».

Восстания были, конечно, подавлены. Год от года картофеля стали сажать всё больше и больше. Его готовили на пару и варили в кипятке — очищенным и в мундире, жарили, пекли. Но не только: добавляли в свечи для лучшего горения, добывали из картофеля крахмал и сладкую патоку, использовали высушенную ботву как корм для скота. А в 60-х годах XIX века, когда картофель стали перерабатывать на спирт, посадки стали особенно увеличиваться. «Сие растение , — отметил один учёный того времени, — всегда верно и изобильно награждает труды земледельца питательными своими произведениями. После пшеницы, ржи и риса едва ли ещё найдётся растение, которое могло бы равняться своей пользой с картофелем».

Читать дальше