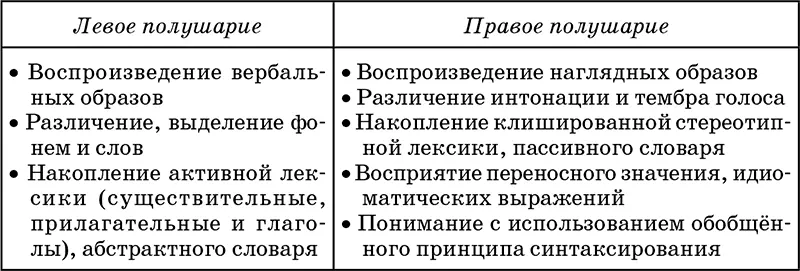

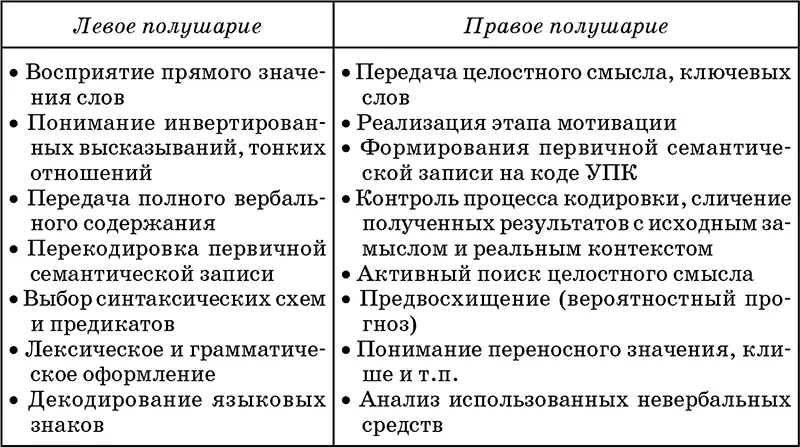

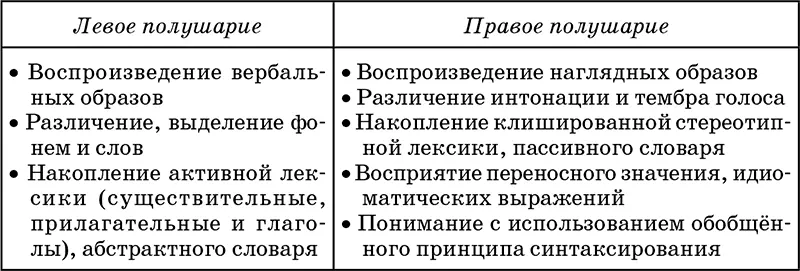

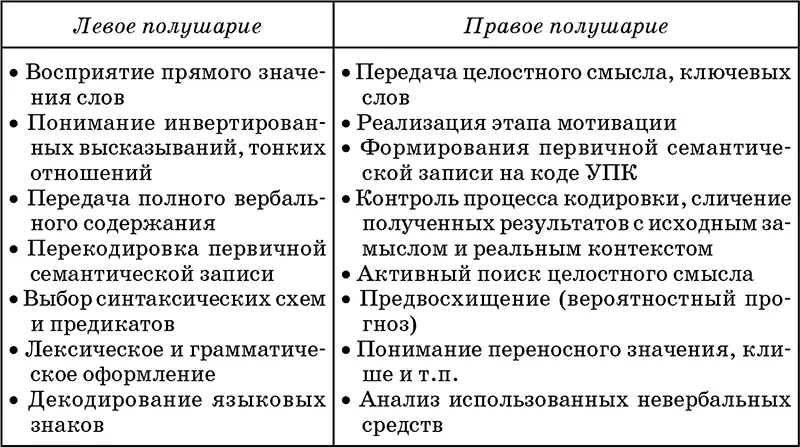

Для детской логопсихологии значимы сведения относительно значения роли левого и правого полушарий в осуществлении речевых действий и операций (Л. Я. Балонов, В. Д. Деглин, М. К. Кабардов, М. А. Матова и др.), представленные в таблице 1.

Таблица 1

Функциональная ассиметрия больших полушарий головного мозга в осуществлении речевой деятельности

Вопрос о природе и механизмах формирования функциональной асимметрии в онтогенезе не решается однозначно. В целом существует две концепции: эквипотенциальности полушарий и прогрессивной латерализации. Первая предполагает изначальное равенство полушарий в отношении всех функций, в том числе – речевой. Согласно концепции эквипотенциальности полушарий роль левого полушария в ходе речевого онтогенеза возрастает постепенно. В пользу этой концепции говорят данные о высокой пластичности мозга ребенка и взаимозаменяемости симметричных его отделов на ранних этапах развития. Доказано, что у детей нарушения речевых процессов проявляются менее отчетливо, чем у взрослых и в наибольшей степени – в вербально-мнестических процессах (Э. Г. Симерницкая). В то же время поражение правого полушария у детей вызывает более грубые по сравнению с взрослыми пространственные нарушения. Вследствие пластичности детского мозга симптомы поражения полушарий проявляются только при быстро развивающихся патологических процессах или непосредственно после мозговых поражений.

Согласно второй концепции, специализация полушарий существует уже с момента рождения. У праворуких людей она проявляется, как предполагают, в виде генетически запрограммированной способности нервного субстрата левого полушария обнаруживать способность к развитию речевой функции и определять деятельность ведущей руки. Так, у новорожденных Сильвиева борозда слева существенно больше, чем справа.

Несмотря на имеющиеся различия в понимании природы межполушарной ассиметрии, для детской логопсихологии вопрос о латеральном профиле ребёнка с речевым нарушением решается с позиции вовлечённости разных полушарий в речевой процесс. Знание латерального профиля ребёнка с речевой патологией и его учёт в процессе логопедического воздействия обеспечивают реализацию индивидуального и дифференцированного подходов в работе логопеда.

Таким образом, все выше сказанное, позволяет определить, что в современной психофизиологии и нейропсихологии представлены научно-теоретические основы детской логопсихологии. Знание и понимание механизмов взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, их взаимовлияния и взаимодействия должны быть положены в основу проектирования содержания психологической профилактики вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями речи и определять направления психологического просвещения педагогов и родителей, а также содержание и структуру психодиагностических и психокоррекционных программ для детей с речевой патологией.

§ 3. Психолингвистические основы логопсихологии

Одной из значимых для логопсихологии научных дисциплин является психолингвистика. В центре ее внимания находятся вопросы порождения и восприятия речи, её формирования в онтогенезе.

Анализ процессов речепроизводства представлен в современной психолингвистике несколькими подходами: стохастическими моделями, моделями непосредственных составляющих, моделью трансформационной грамматики, когнитивными моделями и отечественной психолингвистической теорией порождения речи. Для отечественной психолингвистической теории порождения речи основополагающее значение имеют идеи Л. С. Выготского. Предложенная им схема продуцирования речи (от мотива, порождающего мысль, к оформлению мысли, опосредствованию ее во внутреннем слове, в значениях внешних слов и непосредственно во внешней речи) в общем виде присутствует во всех описываемых в рамках отечественной психолингвистики моделях. Разница состоит в усилении и детализации какого-либо звена из намеченной Л. С. Выготским схемы. Все отечественные модели очень близки и больше дополняют, чем противоречат друг другу.

Фазами речевой деятельности или этапами порождения речевого высказывания являются: мотивационно-побудительная, ориентировочно-исследовательская, планирующая, исполнительная, фаза контроля. В обобщённом виде порождение речи может быть представлено в виде структуры:

Читать дальше