После распада СССР и превращения России в независимое суверенное федеративное государство резко ускорился процесс создания новых, в том числе негосударственных высших и общих основных учебных заведений.

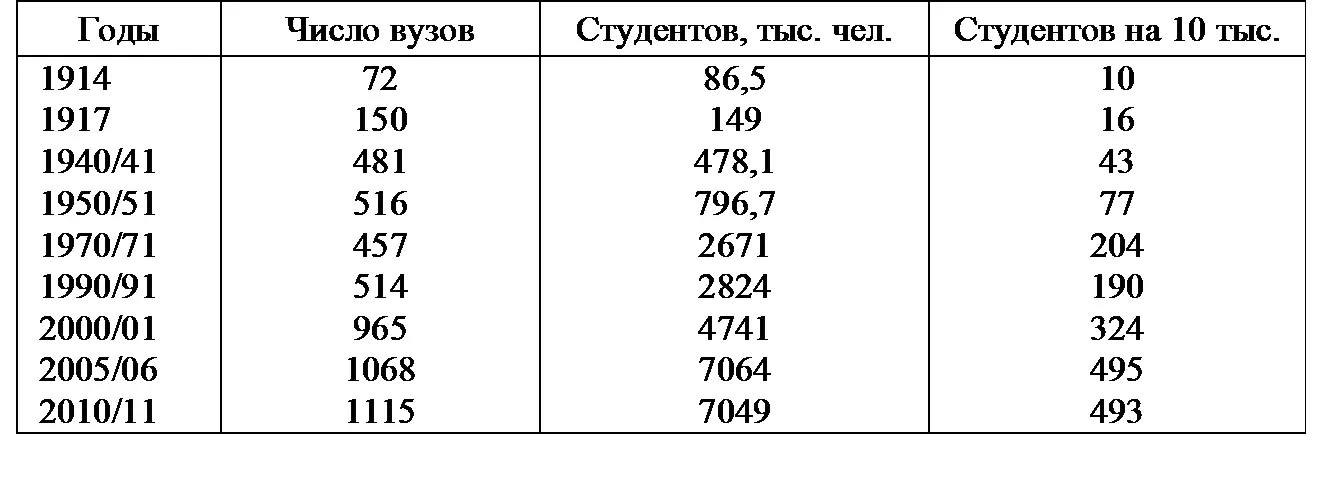

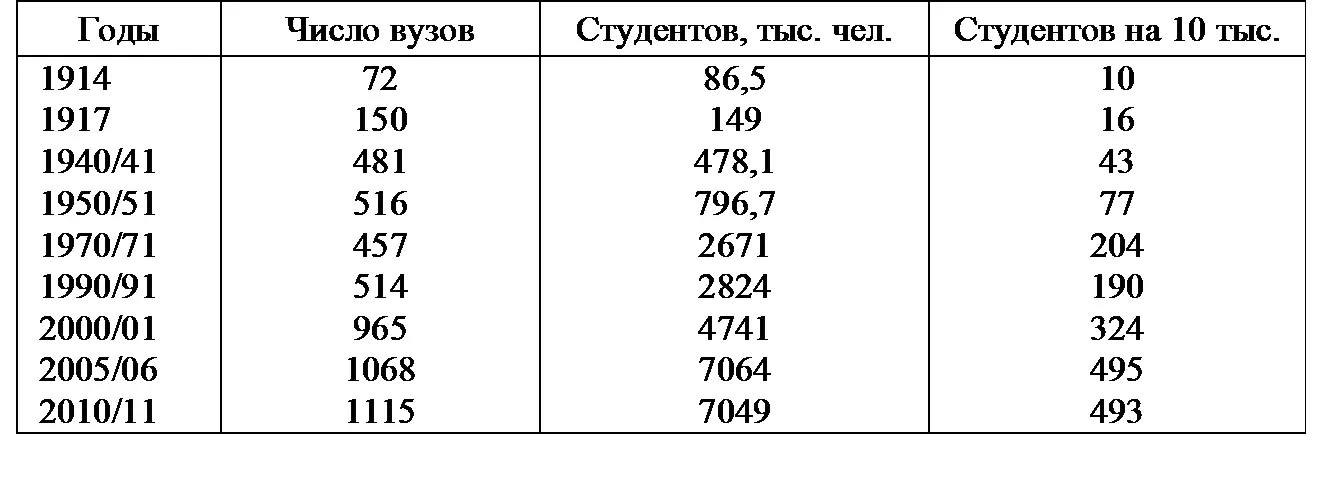

При этом в первую очередь следует обратить внимание на рост числа высших учебных заведений, поскольку именно специалисты высшей профессиональной компетенции являются детерминантой общекультурного состояния страны, именно они занимают ключевые позиции в промышленности, сельском хозяйстве, финансовой сфере, а также в системе государственного, регионального и муниципального управления. Именно специалисты высшего уровня определяют состояние здравоохранения и составляют ядро интеллектуального потенциала. С учетом сказанного крайне интересна динамика трех важнейших показателей, характеризующих состояние высшего образования: количество вузов, количество студентов и число студентов на 10 тыс. жителей. Вот как выглядит эта динамика с 1914 по 2011 г. (табл. 6).

Из приведенной таблицы видно, как стремительно росло количество высших учебных заведений, студентов и их число на 10 тыс. населения. На первый взгляд это хорошо, но в действительности стремительный рост вузов и учащихся в них студентов за последние два десятилетия сопровождался резким снижением качества подготовки новых специалистов высшей квалификации и почти полным исчезновением научно-исследовательской деятельности в вузах. Еще в 2009 г. министр образования и науки А.А. Фурсенко, оценивая число «реально сильных вузов» в 150–200, говорил, что только они заслуживают серьезной государственной финансовой поддержки. В «Стратегии» настойчиво подчеркивается необходимость повышения качества образования, развития творческих возможностей учащихся как в общей основной, так и в высшей школе. Однако насколько выполнимы эти стратегические установки?

Таблица 6

Количество вузов, количество студентов и число студентов на 10 тыс. [15, c. 2]

Прежде всего показателем успешности вузов являются международные рейтинги. Разумеется, они проводятся по разным критериям, но ни в одном из них ни один российский вуз не попал в сотню лучших. Разумеется, это не соответствует тем амбициозным задачам, которые ставятся в «Стратегии 2020».

Существует несколько причин, по которым качество российских вузов неуклонно снижается. Первая из них заключается в том, что постоянно растет нагрузка на преподавателей и профессоров вузов. Естественно, что при нагрузке в несколько сотен учебных часов ни один преподаватель, и тем более высококлассный профессор, не в состоянии уделять сколько-нибудь значительное время экспериментальным и теоретическим исследованиям, знакомиться с постоянно возрастающим потоком научной литературы и учить творческой исследовательской работе студентов, без чего ни один студент хорошим специалистом в своей области не будет. Профессор Фазли Атауллаханов, работающий в двух университетах, МГУ им. Ломоносова и Пенсильванском университете США, и руководящий двумя лабораториями, одной в России, другой в Америке, сообщает, что американский профессор, руководящий лабораторией, имеет учебную нагрузку всего лишь 10 часов в год [12]. При этих условиях он может проводить серьезные исследования, руководя в то же время исследованиями студентов. При таких условиях качество научной и учебно-преподавательской работы может быть очень высоким. И именно это обеспечивает ведущим зарубежным университетам сильные позиции в международных вузовских рейтингах.

Не менее важным фактором, влияющим на качество образования в вузах России, является низкая заработная плата про-фессорско-преподавательского состава (ППС). По данным газеты «Поиск», представляющей интересы научного и вузовского сообщества, средняя заработная плата профессора в 2011 г. составляла 12 тыс. руб. в месяц. При этом, конечно, в немногочисленных наиболее продвинутых вузах она в несколько раз больше, но это не меняет картины в целом [3].

Наиболее квалифицированные сотрудники, преподаватели, профессора вынуждены искать дополнительную работу. И это вместе с большой педагогической нагрузкой на основном месте работы не оставляет времени на научные исследования. Перефразируя знаменитые слова Пушкина «служение муз не терпит суеты», можно сказать, что и служение науке требует полной самоотдачи исследователя. И если профессора и преподаватели вузов не занимаются исследованиями на самом переднем крае современной науки, то они не могут транслировать студентам знания, соответствующие современным высшим научным стандартам и достижениям.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу