Именно осознание этого обстоятельства побудило президента РФ в бытность его председателем правительства пообещать во время доклада в Госдуме в апреле 2012 г., что средняя зарплата научных сотрудников государственных академий и научных центров, преподавателей высшей школы уже в 2012–2013 гг. выйдет на уровень средней зарплаты по экономике, а к 2018 г. превысит ее вдвое [17].

Главным вопросом стратегии является вопрос о способности отечественной науки выдавать инновационную продукцию, создавать инновационные разработки и новые прогрессивные технологии. Переводя это на профессиональный науковедческий язык, мы по существу задаем вопрос о продуктивности нашей науки, количестве зарегистрированных патентов и экспорте наукоемкой продукции.

По данным «Российской газеты», из 240 тысяч статей, опубликованных за последнее время российскими учеными, лишь 10 % попали в международные индексы цитирования. При этом число публикаций российских ученых, особенно в зарубежных журналах, постоянно уменьшается. По этому показателю Россия опустилась с 9‐го на 14‐ое место, между Голландией и Тайванем. Что касается экспорта наукоемкой продукции, то доля России в 2009 г. составляла 0,25 %, а в ценовом выражении – 0,6 млрд. долл. Для сравнения укажем, что Китай имеет 16,3 %, США – 13,5, Германия – 7,6 [11].

Можно с уверенностью считать, что решающим фактором в негативной динамике развития российской науки в постсоветский период является значительное ухудшение общей социально-экономической ситуации. Образуется некий заколдованный круг, деградация науки в значительной степени детерминируется деградацией в социально-экономической сфере, а улучшение последней и превращение России в процветающее общество зависит от уровня и темпов развития инновационной экономики, которые сами определяются в первую очередь состоянием и динамикой развития науки.

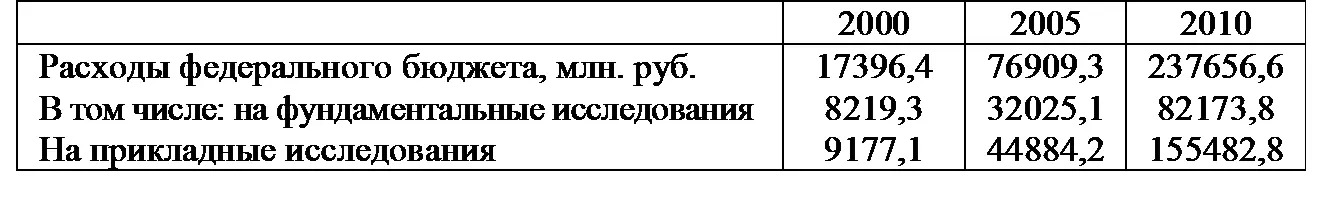

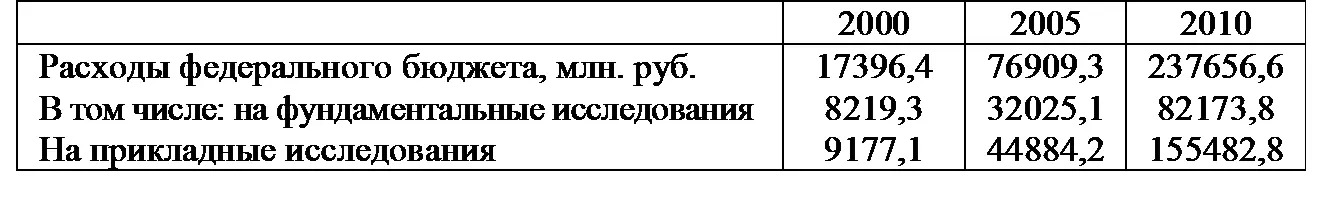

В ведущих западных странах бюджетные вливания дополняются финансовой поддержкой, которую оказывают науке ведущие корпоративные и частные предприятия, активно использующие достижения науки для продвижения своей продукции на мировые рынки. Что касается России, то за последние 10 лет она постоянно наращивала финансовую поддержку как фундаментальных, так и прикладных исследований (табл. 5).

Таблица 5

Финансирование науки из средств федерального бюджета [15, c. 555]

Как видно из приведенных данных, финансирование науки на протяжении 10 лет неуклонно росло. И все же по объемам финансовых вливаний в сферу исследований и разработок Россия отстает от США, Японии, Китая, Германии, Кореи, Франции, Великобритании. Если сопоставить устойчивый рост финансирования российской науки с относительно низкими показателями ее продуктивности, то естественно спросить, чем объясняется этот странный факт.

В большинстве развитых стран, опережающих Россию в области финансирования науки, значительная часть финансовых ресурсов притекает в науку из бизнеса. В США доля бизнеса в финансировании науки – 64 %. В Японии же на долю государства приходится всего 15 % [14]. В настоящее время российская наука финансируется почти исключительно за счет государства (примерно 1,24 % ВВП). К 2020 г. по Стратегии планируется довести объем финансирования науки почти до 3 % ВВП. Доля государства будет составлять 0,7 %. Основную же часть расходов на НИР должен взять на себя российский бизнес. Но так как спрос со стороны бизнеса на новейшие научные результаты, полученные российскими учеными, крайне невелик, то рост спроса на научную продукцию со стороны российского бизнеса на сегодняшний день выглядит скорее как некая финансовая мечта, чем как экономически обоснованное предположение. Оценивая состояние и перспективы российской науки, нужно учитывать исторические особенности ее развития.

Россия является суперэтатистским обществом. Все крупные общественные изменения в нашей стране, как правило, происходят по инициативе государства. Это относится и к науке. Если европейская нововременная наука до середины XX в. развивалась на базе личных инициатив ученых, благодаря поддержке меценатов, частного и корпоративного предпринимательства или за счет собственных средств университетов, то в Россию наука была импортирована по инициативе Петра I, учредившего в 1724 г. Петербургскую академию наук, и впоследствии развивалась в основном при поддержке государства.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу