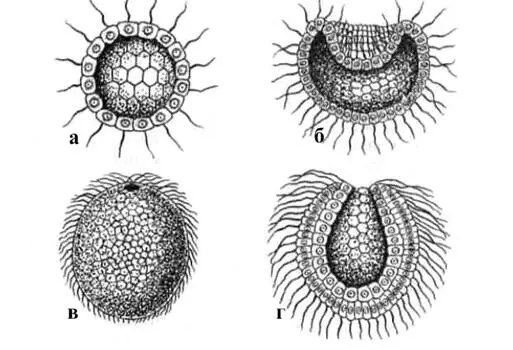

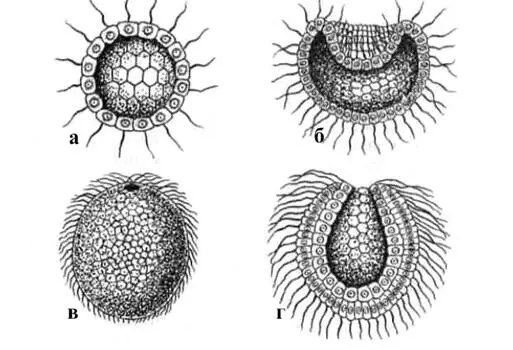

Ранние стадии онтогенеза кораллового полипа Monoxenia (по Э. Геккелю): а) бластула; б) гаструляция; в – г) гаструла (внешний вид и продольный разрез).

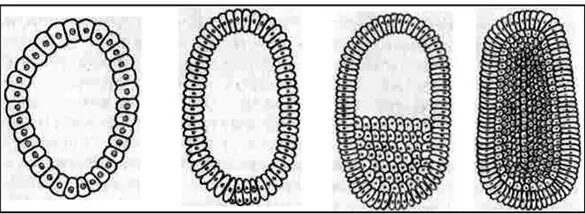

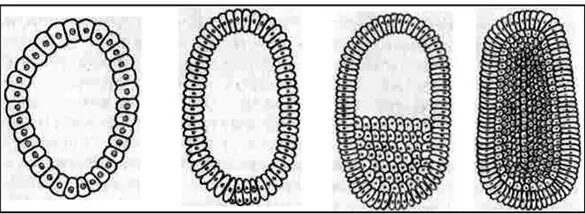

2) теория паренхимеллы (фагоцителлы) предложена И.И. Мечниковым, который утверждал, что в однослойных шаровидных колониях, второй – внутренний слой образовался не путем впячивания, а путем выселения клеток из наружного слоя внутрь шара иммиграция.

Гаструляция зародыша гидроидного полипа Stomateca.

3 . Современные представления об антропогенезе

Проблема происхождения человека и его места в живой природе была и остается ареной борьбы между материализмом и идеализмом.

По представлению идеалистов человека сотворил Бог. Однако еще в античные времена человек признавался родственником животных (Анаксимен, Аристотель). Карл Линней поместил человека вместе с высшими и низшими обезьянами в один отряд приматов.

Первую гипотезу естественного происхождения человека выдвинул Ж. Б. Ламарк. В своем труде «Философия зоологии» он указал на происхождение человека от обезьяноподобных предков. Эти взгляды развил Ч. Дарвин в своем труде “Происхождение человека и половой отбор”. Он считал, что человек в конце третичного периода произошел от вымершей формы высокоразвитых человекообразных обезьян. Однако, несмотря на огромное значение трудов Ч. Дарвина, он не смог до конца раскрыть причины, которые вызвали очеловечивание наших обезьяноподобных предков. Это сделал Ф.Энгельс в своей работе “Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека” (1876), где убедительно доказал, что движущей силой возникновения и развития человека является труд.

Наука о происхождении человека его рас, изменчивости его как вида во времени и пространстве под воздействием различных условий вешней среды называется антропологией (от греч. antropos – человек, logos – наука). Одним из разделов антропологии является антропогенез, задачей которого является изучение проблемы происхождения и эволюции человека.

Современная наука доказывает, что человек действительно произошёл от общих предков человека и человекообразных обезьян на основании данных сравнительной анатомии, сравнительной эмбриологии, генетики и палеонтологии. Существуют прямые и косвенные доказательства сходства человека с другими представителями животного мира.

Прямыми доказательствами доказательства сходства человека с другими представителями животного мира являются палеонтологические находки ,т. е. костные останки ископаемого человека, ближайших его предков и родственных форм.

Косвенные доказательства сходства человека с другими представителями животного мира очень многочисленны : сходства в строении тела человека и животных, сходство зародышевого развития человека и животных, трубчатое строение ЦНС, замкнутая кровеносная система, группы крови человека и обезьян очень близки, постоянные органы дыхания (легкие) человека и наземных позвоночных развиваются из глоточной части пищеварительной трубки, наличие рудиментов (недоразвитых органов) и атавизмов (наличие у некоторых особей признаков отдаленных предков) и т.п.

Основные этапы антропогенеза

Становление человека как биологического вида проходило в 4 основных этапа эволюции в пределах семейства гоминид: 1) предшественник человека (протоантроп); 2) древнейший человек (архантроп); 3) древний человек (палеантроп); 4) человек современного типа (неоантроп).

Считается, что приматы произошли от дриопитеков (вымерших древнейших древесных насекомоядных млекопитающих). Примерно 25 млн. лет назад от высших узконосых обезьян (гоминоидов) отделились две ветви, приведшие к образованию двух семейств: 1) понгиды, т.е. анторопоморфные обезьяны (гиббон, орангутан, горилла, шимпанзе) и 2) гоминиды, давшие начало возникновению человека умелого.

Из семейства гоминид выделилась линия, давшая начало возникновению группы австралопитековых . Считается, что в основании развития линии приматов, приведшей к возникновению рода Homo, стояли именно австралопитеки, которые считаются протоантропами в эволюции человека.

Современные человекообразные обезьяны и человек имеет как много сходных, так и отличных признаков с высшими человекообразными обезьянами. Самые характерные адаптивные признаки приматов связаны с чрезвычайно высоким развитием некоторых отделов нервной системы, в особенности тех отделов головного мозга, от которых зависит разумное поведение и способность мышц к ловким и тонким действиям.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу