Оценить степень жизнеспособности донорских тканей необходимо на уровне их отдельных клеток и клеточных систем.

2. Механизмы интеграции и дезинтеграция клеточного обмена в тканях

Интеграция клеточного обмена в живых тканях осуществляется на уровне ее мембранных образований. То же самое происходит в донорских тканях, взятых от трупов в сроки от 2-х часов до 72 часов.

Электронная микроскопия позволила выявить существование не только наружной мембраны, но и большого количества внутриклеточных мембранных образований, которые разделяют клетку на относительно изолированные друг от друга пространства.

Известно, что клеточные органеллы (митохондрии, микросомы, лизосомы и т.д.) представляют собой сложные мембранные образования.

Мембраны, разделяя клетку и ее органеллы на относительно изолированные пространства, создают предпосылки для регулирования скорости ферментативных реакций, проходящих в тканях, путем перемещения веществ из одних пространств клетки в другие (Дж. Робертсон, 1964). Быстрота химических реакций в клетке обусловлена тем, что большинство из них протекает на мембранах, на высокоспециализированные ферментные системы в определенной последовательности.

Транспорт веществ через клеточные мембраны связан с изменением их механических свойств. Так, накопление К +митохондриями сопряжено с ускорением реакций окислительного фосфорилирования и ведет к сжиманию митохондрий, выход же К +сопряжен с набуханием митохондрий и разобщением фосфорилирования и дыхания в них. Иа поверхности мембран белковые молекулы за счет энергии АТФ катализируют процессы активного трансмембранного транспорта. Ферментативная природа процессов активного транспорта зависит от pH среды, от температуры (Johnstone, 1964). Это обстоятельство учитывается при консервации тканей.

С другой стороны, следует учитывать, что внутренний слой мембран составляют липиды. Липиды мембран связываются с ее белком электростатическими и поляризационными связями типа гидрофобных, которые участвуют в изменении конфигурации мембраны и степени ее плотности.

Таким образом, клеточный обмен в тканях осуществляется мембранными структурами на основе взаимосвязи между отдельными клеточными органеллами. Механизм передачи информации от одной органеллы к другой осуществляется как химическим (за счет изменений концентрации метаболитов, коферментов и т.д.), так и конформационным способом. В реализации последнего способа передачи информации важная роль принадлежит внутриклеточной воде, которая имеет преимущественно кристаллическое строение и обладает анизотропией физических свойств. Интегрируя обмен посредством мембран, клетка за счет кристаллических свойств внутриклеточной воды, способна поддерживать свою структуру. При разрыве внутримолекулярных связей по типу гомолиза образуются свободные радикалы и без дополнительной энергии организованных структур в тканях не происходит.

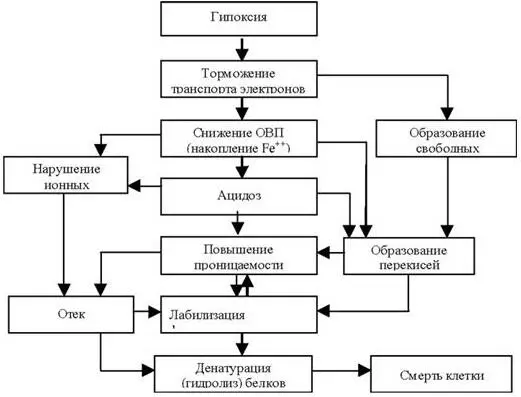

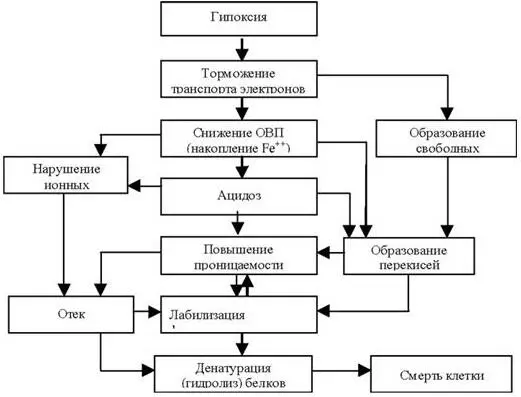

Гипоксия – причина нарушения метаболизма в тканях. Независимо от вида гипоксии, в основе характерных для нее нарушений лежат энергодефицит и активация свободнорадикальных процессов.

Расстройства гипоксического и свободнорадикального генеза по мере их нарастания ведут к деструкции клеток.

Прекращение доставки кислорода к клеткам вызывает сдвиг окислительно-восстановительного равновесия в них.

Прекращение выработки энергии аэробным путем побуждает клеточную метаболическую машину активировать анаэробный путь обмена. Единственным источником энергии в анаэробных условиях является гликолиз. По мере углубления гипоксии активность ферментов гликолиза подавляется и накапливаются недоокисленные продукты обмена в виде молочной, ацетоуксусной и других кислот.

Процессы дезинтеграции клеточного обмена начинаются с повреждения мембран. Из клеточных элементов митохондрии и микросомы наиболее чувствительны к гипоксии. Пусковым механизмом нарушения мембранных структур является действие гидролитических ферментов лизосом, активизирующихся в условиях внутриклеточного ацидоза, а также свободно радикальное окисление липидов фосфолипидных мембран.

По мере нарастания гипоксии в тканях отмечаются деструктивные изменения, выражающиеся в их отеке, набухании, в конечном итоге приводящие к гибели клеток.

Таблица 1

Пути дезинтеграции обмена при умирании клеток

В здоровых клетках всегда присутствует достаточное количество антиоксидантов-ингибиторов радикальных реакций, которые блокируют активные радикалы, тормозя развитие цепных реакций. К таким веществам относятся: серотонин, каталаза, витамин Е, витамин С, а-токоферол и др. По данным Т.Б. Сусловой с соавт. (1968) ионы Fe +2в больших концентрациях также действуют как антиоксиданты перекисного окисления липидов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу