Слово «талант» значит «блестящая способность», это знают все. Но далеко не всем известно, откуда взялось в нашем языке это слово.

В древности у некоторых народов «талантом» именовалась мера веса, притом — немалая. Один талант серебра равнялся нескольким тысячам рублей. Впоследствии «талант» стал крупной денежной единицей, и его обладатель считался богатым человеком. А еще позже талантом стали называть и способности, одаренность человека. Само выражение Зарыть талант в землю впервые встречается в одной древней притче. Некий человек, уезжая в далекие страны, призвал своих рабов и роздал им деньги. Одному он доверил пять талантов, другому — два, третьему — один. По возвращении он справился, как они поступили с этим богатством. Выяснилось, что два первых вложили свои «таланты» в разные дела и обогатились; третий же, из осторожности, зарыл деньги в землю и сохранил их в целости, но без всякой пользы. Хозяин похвалил двух первых, а третьего осудил за неумение использовать имеющиеся возможности.

С тех пор эти слова применяются к каждому человеку, который не развивает свои природные способности, дает им притупиться и заглохнуть.

Из тех же книг дошло и изречение Не мечите бисера перед свиньями. Уже там оно представляет собой иносказание: «Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими», то есть: не тратьте хороших слов и дел на того, кто не способен их оценить.

В нашей речи выражение стало ходким благодаря комедии Д. Фонвизина «Недоросль». Дьячок Кутейкин смешно рассказывает, как его исключили из духовной школы — семинарии — на том основании, что «писано бо есть: не мечите бисера перед свиньями».

И сейчас мы повторяем эти слова.

Что же касается истории фразеологического оборота Перековать мечи на орала, то давайте с самого начала уточним: есть два глагола «орать». Один, более поздний, вам хорошо известен: это — горланить, кричать что есть мочи. Другой, исчезнувший из обихода, означал «пахать». Отсюда «оратай» или «оратель» — «пахарь», «землепашец», а «орало» — общее название орудий для пахоты.

Теперь ясным становится и выражение Перековать мечи на орала, не так ли? Этот древний образ — призыв к отказу от распрей и вражды, призыв к мирной созидательной жизни, — встречается еще в библии. Его положил в основу своего стихотворения «Родина» и современник Пушкина поэт Баратынский:

Прилежный мирный плуг, взрывающий бразды,

Почетнее меча.

Крылатости фразеологизма способствовала замечательная скульптура Е. В. Вучетича «Перекуем мечи на орала». Скульптура передана Советской страной в дар Организации Объединенных Наций. Она символизирует устремление народов планеты к миру и разоружению.

* * *

А теперь отправимся в путешествие в античный мир — за меткими словами, крылатыми выражениями.

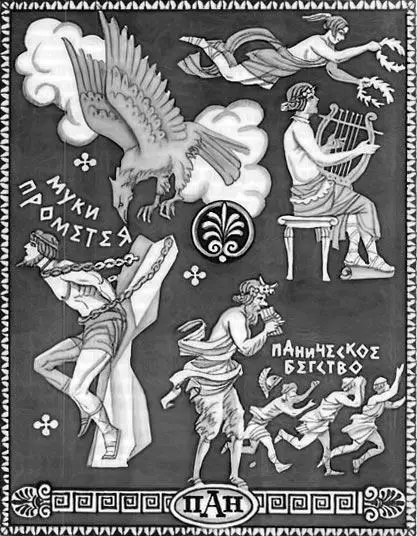

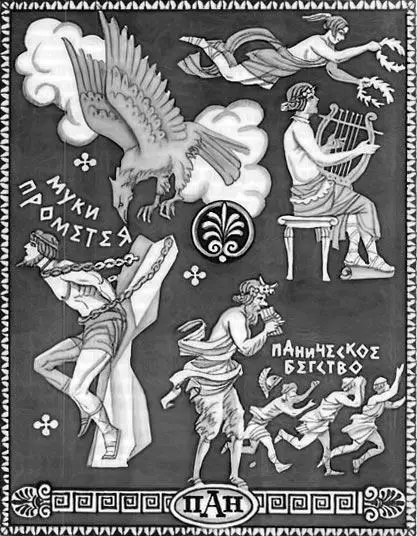

Мы говорим: Муки Прометея, желая описать бесконечные страдания, говорим: Прометеев огонь, когда хотим охарактеризовать дух благородства, мужества и таланта.

Прометей — титан, могучий герой древнегреческих мифов. Охваченный жалостью к людям, которые не знали огня и были беспомощны в борьбе с природой, Прометей выкрал божественное пламя, горевшее в чертогах богов на Олимпе, и передал его смертным. За это верховный бог Зевс осудил титана на страшную казнь: Прометей был прикован к скалам на вершинах Кавказа; каждый день гигантский орел терзал его тело; каждую ночь оно снова заживало для новых мук. Впоследствии другой благородный герой, могучий Геракл, освободил страдальца.

Не удивительно, что о Прометее написано множество прекрасных произведений, а в языках всей Европы появились связанные с ним образные выражения.

Панический страх. Когда родился бог природы Пан, покровитель лесов и их обитателей, мать так ужаснулась его безобразного вида, что бросила ребенка: тот явился на свет рогатым, с копытцами, с расплющенным носом и козлиной бородкой. Едва родившись, он сразу же начал прыгать и хохотать, чем еще больше ужаснул свою родительницу. Но ведь дитя было маленьким богом: оно не погибло, а явилось на Олимп. И боги встретили его с радостью: Пан оказался добродушным, веселым божеством. Он даже изобрел флейту и превосходно на ней играл.

Греки говорили, что имя «Пан», то есть «Все», было ему дано за то, что он доставил радость всем богам. Когда в полдень, под знойным солнцем, утомленный Пан засыпал, засыпала вокруг вся природа, никто не должен был смущать его покой. Если пастух и зверолов слышали в дебрях дикие звуки, смутный шум, чей-то хохот и свист, кто мог там быть, кроме Пана? Бедные люди пугались, испытывали Панический страх, и когда их было несколько, даже целая толпа, среди них возникала паника. Иные говорили даже, будто грекам удалось разгромить персов у Марафона лишь потому, что в разгар боя на врагов нагнал ужас Великий Пан.

Читать дальше