Столь же прекрасна и статуя богини победы — Ника Самофракийская. Ее нашли без головы и рук на другом греческом острове — Самофракии, а создана она была примерно в 190 г. до н. э. В Лувре для нее выбрано очень удачное место: посетители поднимаются к Нике подлинной лестнице и все отчетливее видят складки ее одежды, как бы развевающейся на ветру, и гордо раскинутые за спиной крылья…

Так и кажется, что одежды Ники Самофракийскойразвевает ветер победы.

А из великого множества живописных полотен жемчужиной Лувра, безусловно, считается портрет Моны Лизы, знатной флорентийки, жены политического деятеля Франческо ди Бартоломео ди Дзаноби дель Джокондо (отсюда и второе название картины — «Джоконда»), кисти Леонардо да Винчи.

Есть у этой картины какой-то непостижимый, сверхъестественный секрет. Это «произведение чудесное, ибо сама жизнь не могла быть иной», — написал один из современников, пораженный мастерством Леонардо да Винчи. Как это удалось — тайна великого художника.

И судьба картине выпала необыкновенная, «королевская». Первым ее владельцем стал, как мы помним, Франциск I. Когда другой король, Людовик XIV, построил Версаль, «Джоконда» украсила один из его залов. В 1800 г. Наполеон распорядился повесить ее в своей спальне во дворце Тюильри…

Но в 1804 г. картина была выставлена в Большой галерее Музея Наполеона и с тех пор стала постоянным экспонатом Лувра. Увидели ее за это время сотни миллионов людей. Иногда «Джоконда» отправляется в дальние путешествия, в музеи других стран.

Довелось ей побывать и в Москве, в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москвичи часами стояли в очереди, чтобы увидеть «живьем» шедевр великого Леонардо.

Разгадают ли когда-нибудь тайну «Джоконды»?

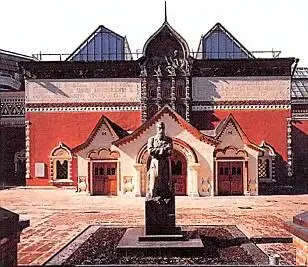

За что Отечество благодарно Павлу Третьякову?

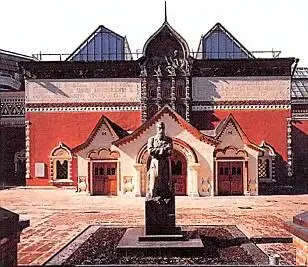

В Замоскворечье, в одном из старых и уютных уголков Москвы — Лаврушинском переулке, стоит удивительное здание, фасад которого похож на сказочный красно-белый терем. А живут в нем васнецовские богатыри, стерегущие Русскую землю, суриковский Меншиков, «полудержавный властелин», томящийся в березовской ссылке, федотовский майор, явившийся свататься… Там же в старинных картинных рамах шумят корабельные рощи, плывет над тихой речной заводью вечерний звон, садятся на еще не распустившиеся ветви первые весенние грачи…

Этот сказочный терем — Третьяковская галерея, которая давно уже стала одним из символов Москвы. Богатейший музей русской живописи — дар столице России от великого ее гражданина Павла Михайловича Третьякова (1832–1898), торговца и промышленника, страстного собирателя картин.

Фасад прославленной Третьяковки похож на сказочный терем.

Уже с юных лет он располагал немалыми средствами, унаследованными от отца — замоскворецкого купца Михаила Третьякова, и мог приобретать полюбившиеся ему полотна. В 1856 г., когда Павлу шел лишь 24-й год, он купил первые две картины русской школы — «Искушение» Н.Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В.Г. Худякова. Полотна, написанные не слишком именитыми художниками, и легли в основу будущего великого собрания.

Через 16 лет коллекция Третьякова насчитывала уже свыше 500 произведений. Пришлось к двухэтажному дому в Лаврушинском переулке, где он жил, пристраивать флигель для картин. К тому времени среди них уже были первые картины передвижников — художников, входивших в знаменитое Товарищество передвижных художественных выставок. Члены Товарищества, основанного в 1870 г. по инициативе друга и советчика Третьякова по собиранию картин И.Н. Крамского, вели просветительскую работу, устраивая выставки своих работ в провинциальных городах России. А после этих выставок многие картины покупал Павел Михайлович.

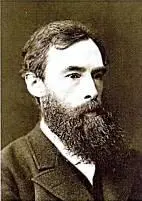

Павел Михайлович Третьяковначал собирать картины в 1856 г.

Так в его собрании появились произведения Г.Г. Мясоедова, Н.Н. Ге, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова, В.М. Васнецова, А.И. Куинджи, И.И. Левитана…

Читать дальше