Свято-Троицкий собор Измайловского полка был в это время кафедральным собором Ленинграда. Невзирая на неистовую пропаганду, количество прихожан не уменьшалось, а напротив, из-за повсеместного закрытия церквей — возрастало… На клир собора и настоятеля шли бесконечные (и крайне глупые даже для чекистов) доносы. Вот пример подлинного доноса на настоятеля Троицкого собора в 1937 году: «…Настоятель скрывает свою шкуру и сует свое поповское рыло в рабочий огород. Что хочет, то и творит. А посему просим гражданскую власть свернуть поповское рыло, не скрывать его под рабочей полой…»

В 37 году Маленков докладывал Сталину о Церкви как о «широко разветвленной, враждебной советской власти, легальной организации в 600 тысяч человек по всему СССР». На что Сталин заметил: «Пора поприжать церковников», и это было равносильно приказу. Провокации шли одна за другой. Если б в соборе нашли скрывающегося белогвардейского офицера, пострадать мог весь клир, и немало способствовало бы закрытию собора. Почему настоятель решился на этот рискованный шаг — теперь уже не узнать. Может пожалел умирающего человека, понимая, что оставалось тому немного… А может просто решил спасти хотя бы еще одного прихожанина… Так или иначе, Касаткин остался при соборе. Отпустил бороду, и теперь в этом похудевшем, болезненного вида человеке, уже невозможно было узнать когда-то бравого гвардейского штабс-капитана. Он топил печи (недавно устроенное центральное отопление работало из рук вон плохо, не в силах обогреть огромный храм), убирал снег с паперти, подметал территорию, помогал в масштабных ремонтных работах по собору, затеянных настоятелем.

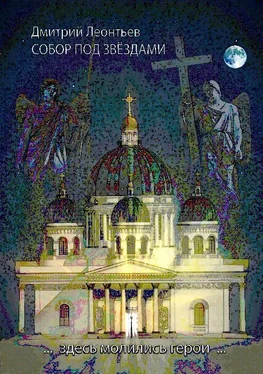

Для большевиков это было как плевок в лицо: целые комиссии денно и нощно обсуждали поводы для закрытия кафедрального собора, а храм в это время белили, красили, ремонтировали мостовую, меняли электропроводку и систему водоснабжения… Именно тогда большевики приказали замазать золотые звезды на куполах… Слишком уж издалека виден был этот вызывающий «собор под звездами».

Странно, но отпущенного судьбой времени у штабс-капитана оказалось несколько больше, чем он рассчитывал. То ли крепкий организм солдаты был тому причиной, то ли спокойная обстановка храма сдерживала болезнь, то ли судьба берегла его для чего-то. За эти два года он узнал от священников историю собора, слышал много проповедей и имел возможность подолгу беседовать с клиром на богословские темы. Но особенно прекрасны были ночи в соборе. Когда усталые священники расходились, двери запирались за последними прихожанами, гасли свечи и большинство лампад, наступало волшебное время. Эти ночи чем-то напоминали ему Рождественские, столь ожидаемые им в детстве. Нарядная елка, блеск игрушек, приглушенный свет и ожидание какого-то огромного, светлого праздника. Шаги под сводами собора звучали слишком гулко, и он садился на ступени предела, размышляя обо всем на свете. Это были совсем иные мысли совсем иного человека. Теперь он все видел с совсем иной точки зрения, иными глазами. Если б у него была возможность, он прожил бы жизнь совсем иначе, но… История не имеет сослагательного наклонения. И все же он ни о чем не жалел. Собор вселял в него какое-то спокойное умиротворение и близость смерти уже не страшила. Ах, если б вот так можно было жить и жить… Обретенный Дом… Умные и доброжелательные люди вокруг… А там, за пределами этих стен — безумный и столь жестокий мир… Штабс-капитан впервые в жизни стал понимать монахов и философов-затворников…. Ему было уютно здесь. Впервые, за много лет…

Послышались грузные шаги и Касаткин невольно заулыбался, даже позабыв про тянущую в боку боль. Это, к вечернему чаю спускался отец Сергий-старший. Протодиакон Сергей Васильевич Крестовский был, пожалуй, самой красочной фигурой служителей собора. Огромного роста и соответствующей силы, с гривой черных волос и лохматой «разбойничьей» бородой, обладатель редкого по звучанию и не менее уникального по «громоподобности» баса, всегда веселый и даже чуть хулиганистый. Ранее он служил при церкви Семеновского полка, но после гибели настоятеля в подвалах «зиновьевской» ЧК, и закрытии церкви, был принят в Троицкий собор. До революции он был ответственным за благотворительные организации при церкви — ночлежный дом, столовую для малоимущих, два приюта и прочее, уничтоженное большевиками. «Старшим» его называли потому, что вторым диаконом собора был молодой диакон Сергий, не побоявшийся принять сан, в годы для церкви непростые. До этого он был неплохим коммерсантом в недолгое «непмановское» время, но неожиданно для всех, продал все имущество и надел рясу. Или, как он посмеивался: «Продал землю, что бы купить небо».

Читать дальше