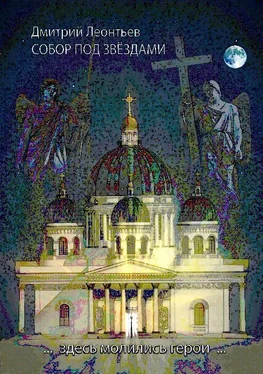

Ночью Онисин подолгу ходил по храму, рассматривая иконы в мерцании светильников и прислушиваясь к эху шагов. Это было совершенно особое чувство, словно собор находился вне времени и пространства и за его стенами не было какого-то конкретного века и конкретного места. Словно Сергей находился в храме, вокруг которого простиралась Вселенная, а ангелы у входа смотрели в бесконечные звездные просторы…

По утрам в собор спешили лишь настоящие христиане, доброжелательные и улыбчивые. Еще не было ни пьяниц, ни туристов, ни зевак с фотоаппаратами — собор до середины дня оставался тем, чем был — «Домом молитвы», прообразом Царства Небесного и хранителем святынь. Солнце заполняло белоснежный храм, играло на окладах икон, священники читали молитвы и жизнь казалось радостной и насыщенной… После обеда начинали «заскакивать» торопливые люди, в процессе разговоров по телефонам суетливо покупающие свечи и диковато косящиеся на священников (словно не понимая, что эти «бородатые люди» делают в том месте, где они «свечки ставят»?). Приезжие, несмотря на предупреждающие таблички вовсю щелкали фотоаппаратами (причем старались сфотографироваться так, что б в кадре они стояли «рядом» с Апостолами или ангелами…Видимо считая, что достойны такой компании…). Особенно тяжело было во время венчаний: невзирая на проводящий обряд священников люди неслись между ними и раскрытыми вратами (особенно «умиляли» старушки: догадываясь, что между возносящим молитвы священником и алтарем бегать не стоит, они низко-низко наклоняли голову и… неслись во всю прыть, пологая, что раз они ничего не видят, то и сами для других — незаметны… Сергей потом подмечал, что так же эти бабки перебегают дорогу перед мчащимися «Камазами» — не вижу, значит не собьет… А вот смотрителям, заботящимся о ненарушимости службы, приходилось практически «играть с ними в регби».) Онисин завидовал характеру Ильи — смотреть на эгоизм людей нарушающих службу, потому что «вы что, не понимаете: мне свечку поставить надо!», было непросто. Но эти «забежане» были не самым страшным злом — они хоть просто не ведали что творят. А вот с наступлением сумерек, в храм начинали вползать уже совсем не «долгожданные гости»… Пьяницы, после пятого стакана возжелавшие что б их «поняли и простили», нагловатые бродяги, хватающие прихожан за руки и требующие денег, возбужденные восходящей луной «болящие»… Нет-нет, так было далеко не каждый день, но Петербург — многомиллионный город, а церкви, как известно, притягивают к себе взгляды разные… Иногда, как и предсказывал Иван, Онисин начинал мечтать, что б собор вдруг перенесся в тихий и доброжелательный городок, где все друг друга знают, а с редкими алкашами уже давно проведена «отческая беседа о правилах поведения в церкви»… Но собор стоял в центре Петербурга и Онисин был его смотрителем, а потому о изменениях ситуации можно было только мечтать…

И все же Онисин любил этот собор. И потому ему было стыдно за тот «контракт» с Гуриным. Вроде все логично: о кладе никто не знает, он уже давно никому не принадлежит… А все равно — стыдно…Тем более, что часть головоломки он уже разгадал. Это было не сложно. «Облаченье жены Откровения» имело только одно значение, известное каждому христианину. В Откровении Иоанна Богослова упоминалась «жена, облаченная в солнце». Богословы трактовали это значение как символ гонимой Церкви, но Онисина интересовал лишь «практический» контекст. Учитывая, что собор был постоянно наполнен светом, солнечными «зайчиками» и отражающимися от обильной позолоты лучами, не трудно было предположить, что встав в определенный день, в определенном месте, надо было следить за солнечным лучом, укажущим место тайника. Оставалось узнать, что обозначало это странное «то, что хранит» и что это за башня такая, «вещающая Риму и галлам». Священников, по понятным причинам, Онисин расспрашивать не хотел… Да и, положа руку на сердце, вообще не спешил с выполнением этой своей «миссии». Хотя сама по себе загадка была интересной и манящей. Сначала Онисин присматривался к куполам собора и расположенным на них башенкам (что было самым логичным), но скоро пришел к выводу, что их символизм к его загадке отношения не имеет. Купола имели свою символику, знаменуя Спасителя и Апостолов (Форма куполов тоже имела свое значение), но только по своему числу, без конкретизированных привязок, поэтому найти «башню» Евангелиста проповедовавшего в Риме и во Франции (впрочем, галлы жили еще и в Швейцарии, Германии и Северной Италии, но это уже детали), не представлялось возможным…

Читать дальше