Пленка №4, Кадр №5. (Нумерация по данным сайта perevaldyatlova.ru)

Второе следствие, немаловажное. Они все специалисты-технари. Напугать таких самолётом или ракетой, которая летит где-то в небе? Бред. Туземцев, наверное, можно, но не надо путать со студентами-технарями.

Возьмите подборку каких-нибудь журналов тех лет для молодежи, например «Технику-Молодежи», там же в каждом номере две-три статьи посвящены космосу и авиации. Еще несколько новым проектам и технологиям. Тогда же появилась рубрика посвященная фантастике. Там печатались новые фантастические произведения Ефремова, Казанцева и другие. Вспомним боевой листок «дятловцев». Все годы стала довольно актуальной тема всего непознанного, будь то НЛО или «Снежный человек». И, неужели, люди, которые чего-то бояться, пойдут зимой на Северный Урал? Нет, они сами стремились к чему-то неведомому. Для того и туризм придумали.

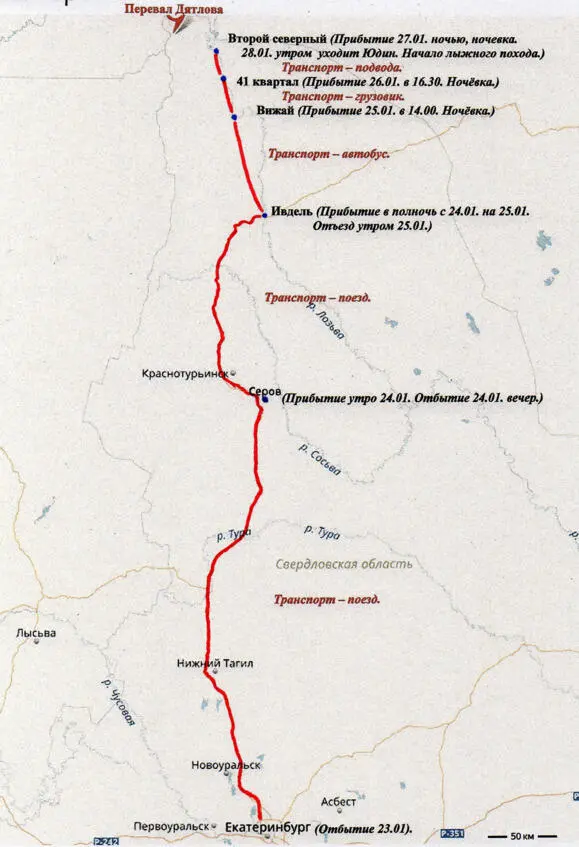

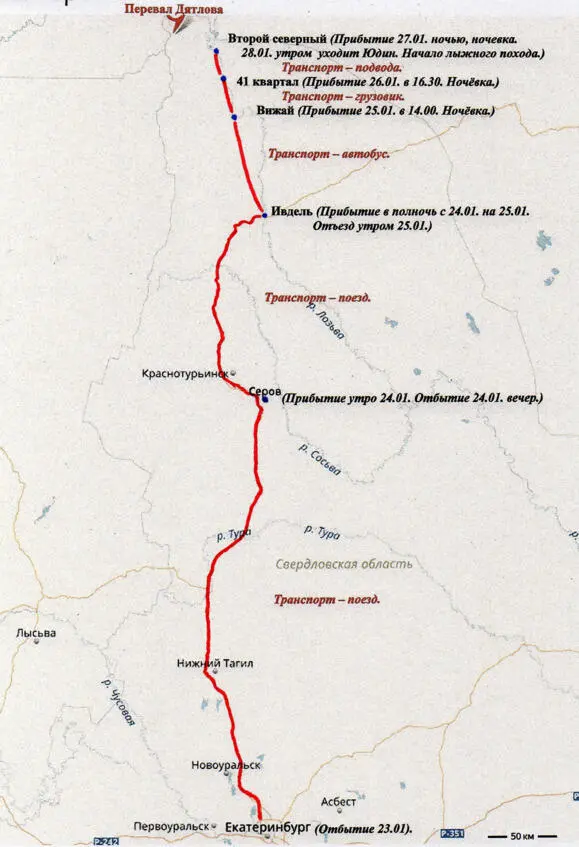

Сейчас коротко о первой части маршрута, от Свердловска (нынче опять – Екатеринбург) до поселка Второй Северный.

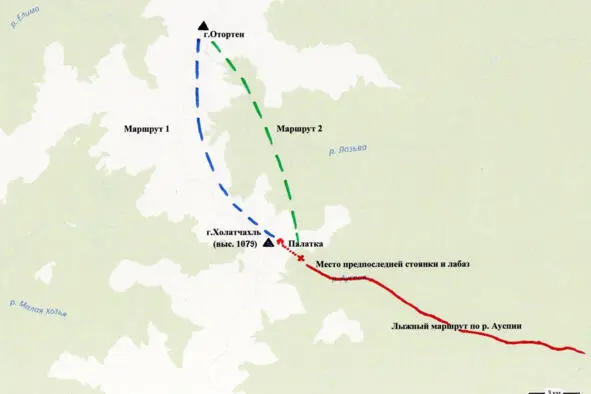

Существует много разных схем и карт маршрута. Все они действительно разные, в том смысле что качество, точность, красочность и т. д. – несколько отличаются.

В интернете встречаются обычно несколько наиболее употребительных схем. Можно было бы выбрать одну из таких для иллюстрации.

Но, исследовать, так исследовать. Лучше всего, пользуясь материалами дела, дневниками «дятловцев» и другими источниками создать собственную схему маршрута

Итак – первая схема.

По ходу маршрута сразу отметил кое-какие детали. Даты и основные события. А также вид транспорта, которым «дятловцы» добирались до каждого пункта маршрута.

Заканчивается первая схема во Втором Северном, откуда собственно начался сам лыжный поход.

Приблизительно так. (Второй Северный и 41 квартал я обозначил условно-приблизительно – они где-то там).

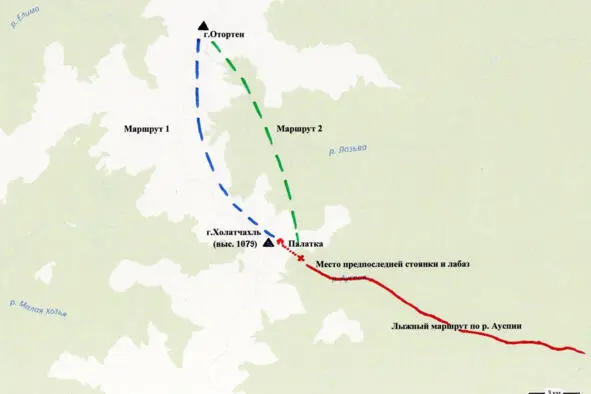

Дальше начался собственно лыжный поход. Хронология второй части маршрута, от Второго Северного до последней стоянки, также считается достаточно хорошо известной.

28 января, выйдя из Второго Северного, туристы прошли вдоль реки Лозьвы и заночевали на её берегу.

29 января был совершён переход от стоянки на берегу Лозьвы к стоянке на её притоке Ауспии по тропе манси.

30 января группа продолжала продвигаться вдоль Ауспии по тропе манси.

31 января группа достигла горы Холатчахль, но снова спустилась в долину Ауспии и там остановилась на ночёвку.

1 февраля, оборудовав в долине Ауспии лабаз, группа вновь поднялась на склон горы Холатчахль, где и остановилась на ночлег недалеко от безымянного перевала, который теперь называется «перевал Дятлова».

Последняя часть маршрута и предполагаемые варианты маршрута до г. Отортен.

Ну, к этой схеме ещё не раз вернёмся. У разных исследователей в этой части бывают некоторые разночтения. Это вполне объяснимо, на этом этапе маршрута уже нет точных данных, только немного фотографий и последние дневниковые записи. И всё ближе загадка, всё запутанней ситуация. И всё больше домыслов.

Теперь пора более подробно остановиться на характеристиках некоторых членов тургруппы Дятлова. Для начала воспользуюсь информацией с сайта perevaldyatlova.ru.

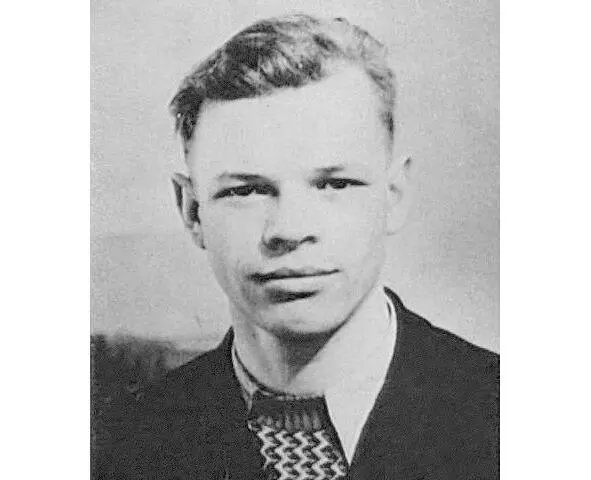

В первую очередь остановимся на личности самого Игоря Дятлова.

ДЯТЛОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ

13 января 1936 года рождения (23 года). Студент Уральского Политехнического института, 5 курс радиотехнического факультета. Разработчик и создатель УКВ-радиостанций, использовавшихся в 1956 году для радиосвязи в турпоходе, разработчик малоразмерной печки, использовавшейся в походах в 1958—1959 гг. По отзывам – способный инженер-электронщик.

По некоторым источникам, Дятлову предлагали остаться в УПИ для дальнейшего продолжения научной работы по окончании обучения, а также, что ему в 1959 году предлагали занять должность заместителя декана своего факультета.

Имел большой опыт дальних и длительных походов, в том числе высокой степени сложности, можно сказать – профессиональный турист. По натуре был вдумчив и рассудителен, пользовался авторитетом в туристической секции спортивного клуба УПИ, где считался одним из самых опытных спортсменов.

Читать дальше