Составление Словаря было сопряжено с некоторыми трудностями. Часто содержащиеся в разных документах словесные описания бывают очень лаконичными и неопределенными, так что приходится руководствоваться и старинными изображениями мифозо- ев, но при этом следует помнить, что иногда художник бывает вынужден несколько упростить свой рисунок (например, в случае Сциллы и Тифона), а иногда он, наоборот, позволяет себе дополнить его собственной фантазией. Кроме того, художники (особенно средневековые) не были достаточно точны в зоологическом отношении. Глядя на их рисунки, мы не всегда можем с уверенностью сказать, что перед нами — хвост дельфина или хвост рыбы, чешуя рыбы, чешуя змеи или перья птицы, морда собаки, льва или же лицо уродливого человека. Так что решать эти вопросы приходится, руководствуясь косвенными соображениями.

В названиях мифозоев тоже наблюдаются большие неточности: иногда одни и те же химеры называются по-разному, и наоборот,

под одним названием подразумеваются существа совершенно разного строения. Кроме того, названия, относящиеся к заведомо разным химерам, например «русалки», «сирены» и «вилы», употребляются иногда как синонимы, а между тем русалки это человеко-рыбы, сирены — человеко-птицы, а вилы — похожи на ангелов, но имеют на ногах копыта. Некоторые божества существуют в нескольких ипостасях, и это в каждом случае должно быть четко оговорено. К сожалению, специалисты-мифологи уделяют мало внимания морфологии своих персонажей. Я попыталась по возможности устранить эти терминологические недоразумения.

За Словарем следует Обсуждение, в котором содержатся результаты статистической обработки «фактических» материалов по мифозоям, еше раз всесторонне обсуждается проблема их происхождения, а также вопрос, в какой мере мифозои подчиняются общебиологическим законам. Книга завершается попыткой создания рациональной классификации мифозоев.

Аккрува — у лопарей (саамов) бог-покровитель рыболовства. У него верхняя половина тела человеческая, а нижняя — рыбья (это своего рода русалка мужского пола). «Он поднимается от устья рек вверх по их течению и приводит рыбу из моря в реки; всякий раз, когда А. это делает, ловля идет успешно» (Соколова, 1972, с. 47).

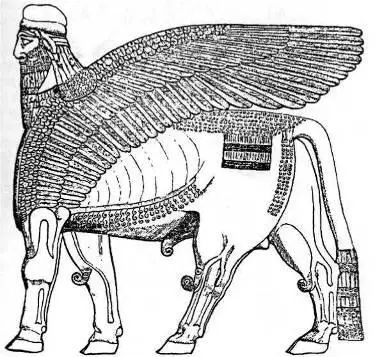

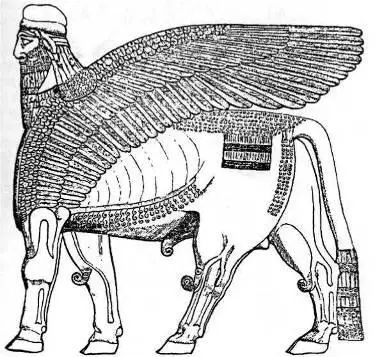

Алад — шумер. Демон, имеющий вид крылатого быка с бородатой мужской головой (рис. 2). Статуи А. охраняли вход во дворцах ассирийских царей (МНМ). В аккадской мифологии ему соответствуют Ламассу.

Алид — см. Леший.

Алконост — см. Сирины.

Альрауны — см. Мандрагоры.

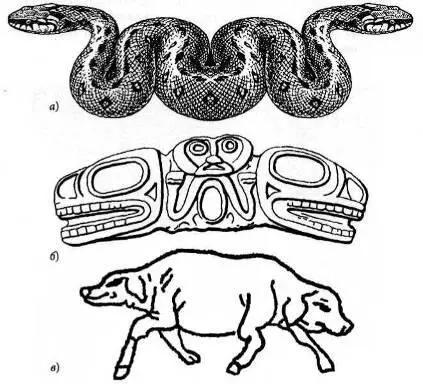

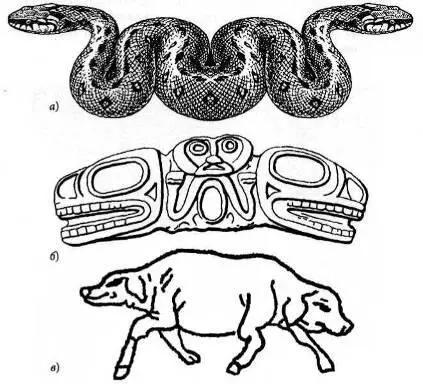

Амфисбена — грен. Это гигантская змея, имеющая две головы и ни одного хвоста (рис. 3, я). Имя А. означает по-гречески «двигающаяся в двух направлениях». Естественно было бы предположить, что при ползании, в зависимости от обстоятельств, у А. бывает направлена вперед и играет ведущую роль то одна голова, то другая. Однако, по преданию, А. могла, засунув одну голову в пасть другой, катиться, как колесо, в любом направлении. Непонятно только, как при таком странном способе передвижения контролируется его направление — ведь оставшаяся снаружи голова с расположенными на ней органами чувств должна при этом все время крутиться. И зачем вообще нужна вторая голова — ведь обыкновенная змея тоже могла бы принять форму («позу») колеса, засунув хвост в рот. На этот последний вопрос дает ответ Плиний Старший. По его мне-

Рис. 3. Амфицефалы:

а — амфисбена (монтаж, составленный из частей рисунка Н. Н. Кондакова в «Жизни животных»); 6— Сисиютль (из: МБ); в— Бинфэн (из: The Menagerie)

нию, А. содержит такое количество яда, что в одной голове оно не умещается. И вообще А. очень опасна. Она не боится холода и может жить в любом климате. Глаза у нее светятся, как свечи. Если А. разрубить на две части, обе половинки снова срастутся (ЭСС; МБ; Беляев, 1997; Борхес, 1994).

С зоологической точки зрения А. — нонсенс, так как все многоклеточные животные гетерополярны, они имеют главную морфологическую ось (передне-заднюю у активно передвигающихся животных, причем голова, естественно, занимает переднее положение, и апико-базальную у прикрепленных, а у радиально-симметричных животных, таких как медузы и морские звезды, это ось радиальной симметрии), на концах которой располагаются органы, выполняющие совершенно разные функции. А у А. главная ось тела гомопо- лярна, что встречается только у некоторых одноклеточных организмов. Если гомополярное существо разрезать пополам, то обе половины тела будут совершенно сходны. Характеризующее А. сочетание гомополярной оси и билатеральной симметрии фактически означает переход к двулучевой (т. е. радиальной) симметрии, совершенно не свойственной позвоночным животным.

Читать дальше

![Ольга Иванова - Невеста для принца [litres]](/books/388688/olga-ivanova-nevesta-dlya-princa-litres-thumb.webp)

![Ольга Иванова - Мой босс, соперница и я [СИ]](/books/393093/olga-ivanova-moj-boss-sopernica-i-ya-si-thumb.webp)