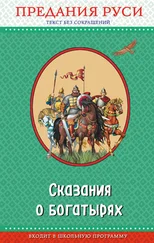

В наше время интенсивного роста народного самосознания и новой международной роли русского языка дело организации народного эпоса в единое художественное целое следовало бы считать делом общенародного и государственного значения. Создание народа – русские былины должны быть возвращены народу в художественно целостном виде…

Мне кажется, работу над былинами должен выполнить художник слова, поэт, имеющий достаточную научную подготовку и хорошо знающий язык своего народа. В основу его работы должны лечь следующие соображения:

1. Наши былины не представляют собой единого композиционно цельного произведения, хотя многие из них сюжетно связаны между собою. С этим обстоятельством надо считаться. На основе былин можно написать самостоятельное единое произведение, но превратить народные былины в целостный единый свод нельзя. Былины должны оставаться былинами.

2. Каждая из них, в отдельности взятая, должна быть обработана в части содержания на основании отбора и сличения всех записей данного сюжета. Нередко бывает так, что отдельные ценные мотивы сюжета сохраняются только в разрушенных образцах, в былинных сказках, утерявших стихотворный размер. В этих случаях ценный мотив должен быть возвращен в былину. По своему содержанию каждая в отдельности взятая былина должна быть художественно целостным произведением.

3. Язык должен быть безусловно очищен от диалектизмов. Он должен сохранять свой народный характер во всем его богатстве, должен быть выдержан в былинном стиле и свободен от новейших особенностей литературной речи.

4. Стих должен быть тоническим, былинным, легко читаемым, свободным от вставных словечек. Здесь потребуется смелая и сложная работа художника-поэта.

Воссозданные таким образом былины могут стать действительным достоянием народа, но уже не как произведение вокального творчества, а как произведение книжной общенародной литературы».

В приведенном мной фрагменте статьи Заболоцкий подробно изложил суть задуманного им труда. Эти соображения не потеряли свою актуальность, они остаются в силе; сейчас они могут звучать своего рода завещанием. Соображения эти вдохновили меня попытаться осуществить то, что Заболоцкий в свое время сделать не смог.

В своей работе я старался сохранить не только подлинный дух русского народного героического эпоса, но и сам народный язык во всей его неподдельной свежести, красочности, самобытности, яркой образности, такой, как он вышел из уст певцов-сказителей. Также моим принципом в работе было сохранить в неприкосновенности всю выработанную веками поэтику русского эпоса, особую ритмику и исключительную певучесть, которой отличаются наши былины. Разумеется, вся красота и магия устного, песенного исполнения при литературной передаче утрачивается; особый былинный напев средствами литературы не передать и ничем не восполнить. Но литературное, письменное исполнение в отличие от устного имеет свои требования. Эти требования: работа с написанным словом. Записи былин с живого голоса требуют предельной точности. Но «эпос создается для пения, а не для чтения». Поэтому с литературной точки зрения для чтения он зачастую не совсем пригоден и приходится переводить его в читаемый вид (о чем и пишет Заболоцкий в своей статье). Таким образом, у меня была непростая задача: сделать из записей былин их литературное переложение, при этом стараясь максимально сохранить их в том виде, как они есть, с их живым устным звучанием, поэтикой и языком. За образец я взял сборник Кирши Данилова, в котором такая работа как раз и произведена. Эту особенность сборника отметил Б. Н. Путилов:

«Тексты освобождены от типично песенных элементов – повторов, обрывов, подхватов, вставных слогов и т. п. Песня в записи Кирши Данилова превращается в стихотворение. … У составителя были гораздо более серьезные и важные цели. Он создал книгу, которая могла бы служить (и служила, вероятно) и песенником, и прежде всего материалом для массового чтения… “Сборник Кирши Данилова” правильнее всего можно определить как своеобразную народную книгу, рассчитанную на самого широкого, массового читателя XVIII века».

Из всех изученных мной записей былин (а их известно на данный момент более трех тысяч) я выбрал, на мой взгляд, наиболее совершенные варианты, и на их основе сделал свой сводный вариант. Всего 70 былин. Народные сказители называют их старины, с ударением на первом или втором слоге. Такое название принято и мной. Всему русскому героическому эпосу я дал название «Сокол-корабль», образ, встречающийся в былинах. Сокол – древнерусский государственный герб. Это герб Старой Ладоги, первой столицы древней Руси, герб Рюрика. Корабль – сама Русь, наша Россия и ее плавание в мировой истории.

Читать дальше