О починке земли — точнее, об ее отделении от неба — говорит и миф о богах Чжуне (Великом) и Ли (Черном). «Каталог гор и морей» упоминает некоего бога Лаотуна (Старца-Младенца), который родил Чжуна и Ли и приказал им — первому поднять небо, а второму опустить землю. Когда они исполнили это повеление, связь между землей и небом прервалась: отныне боги уже не могли спускаться на землю, а люди — подниматься к богам. Французский исследователь А. Масперо, опираясь на версию не «Каталога», но «Книги преданий», где правители Чжун и Ли отделяют землю от неба, дабы покарать погрязший в злодеяниях народ мяо, реконструирует этот миф следующим образом: когда земля еще не была устроена, ее населяли чудовища — крылатый народ мяо. В то время земля и небо находились почти вплотную друг к другу, боги и народ мяо свободно общались между собой, однако земля, населенная чудовищами, была непригодна для людей, поэтому верховное божество истребило мяо и повелело Чжуну и Ли поднять небо и опустить землю, а затем послало в мир героев — обустроить землю и сделать ее пригодной для жизни людей. Этими героями были Хоуцзи, Юй и Лучник И (см. ниже).

Более позднее толкование этого мифа — наказание людей за прегрешения перед божествами, знаменующее собой окончание «золотого века». Некогда люди жили вместе с богами, но постепенно «стали осквернять союзы, не стали уважать авторитеты, боги усвоили установления людей и не выполняли своих обязанностей. Тогда не стали спускаться счастливые рождения (урожаи), не стало изобилия, без конца повторялись несчастья и бедствия» («Речи царств»). И тогда Чжун и Ли по приказанию верховного божества отделили небо от земли. [13] «Речи царств» толкуют это отделение метафорически — как восстановление старого порядка, «когда люди умели служить богам», а боги «не мешались» с людьми.

Отделенная от неба и обустроенная земля выглядела, насколько можно судить по разрозненным сведениям в первоисточниках, следующим образом. На западной окраине «четырех пределов и девяти материков» возвышается гора Куньлунь — китайский вариант мировой горы, сопоставимый с индийской Меру или японской Фудзи. Высота Куньлуня — более 7 тысяч километров, на этой горе находится исток великой реки Хуанхэ, еще там располагается нижняя столица небесного правителя Шанди. Вершина Куньлуня достигает небесного дворца, а подножие горы окружено глубокой и стремительной рекой Жошуй и огненными горами. Поднявшись на Куньлунь — или взобравшись по особой лестнице, — можно было попасть на небо. [14] В трактате «Хуайнаньцзы» путь на небо описан весьма подробно: «Кто с горы Куньлунь поднимется на вдвое большую высоту, достигнет горы Лянфэн — Прохладного ветра и обретет бессмертие; кто поднимется еще вдвое выше, достигнет Сяньпу — Висячих садов и обретет чудесные способности, научившись управлять ветром и дождем; кто поднимется еще вдвое выше, достигнет неба, обиталища Тайди — Верховного владыки и станет духом».

С Куньлуня берут начало реки пяти цветов, на его вершине растет дерево долголетия (бессмертия).

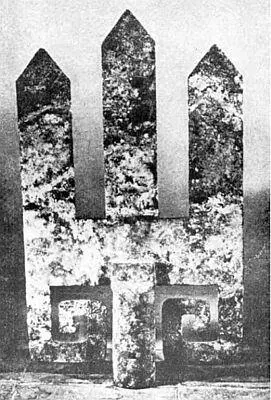

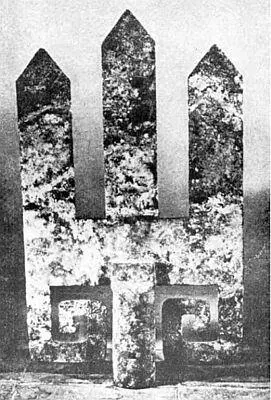

Ритуальный символ горы (в форме иероглифа шань — «гора»). Бронза (IV в. до н. э.).

Куньлунь — локальная манифестация мифологемы мировой горы, известной многим мифологическим традициям. Мировая гора представляет собой образ мира, модель Вселенной, вариант мирового древа (в мифах эти два символа иногда совмещаются — мировое древо растет на вершине горы). Мировая гора находится в центре мира, вокруг нее, как вокруг мировой оси, строится мироздание; от ее вершины дорога ведет к небесам, а нижняя часть горы указывает на вход в подземный мир. Вершина горы отдана во владение богам, посредине обитают люди, а у подножия горы или под ней — злые духи. М. Элиаде писал, что «вершина мировой горы является не только наивысшей точкой земли, но также ее пупом, точкой, где творение имеет свое начало».

Мифологическое пространство структурируется, как правило, в двух направлениях — по вертикали и по горизонтали. Вертикальную проекцию представляет мировая ось — либо гора, либо мировое древо. Последнее есть центр и опора мира, модель мироздания, его вертикальная проекция: крона мирового древа достигает небес, корни уходят в преисподнюю, ствол соответствует срединному миру, то есть миру людей. Характерным «образчиком» мирового древа может служить скандинавский Иггдрасиль, который связывает между собой девять миров; на его вершине сидит мудрый орел, корни дерева гложут змеи и дракон Нидхегг. Три корня Иггдрасиля уходят в подземный мир; под ними расположены источники, и среди них тот, у которого живут богини судьбы норны. В «Младшей Эдде» сказано, что Иггдрасиль «больше и прекраснее всех деревьев. Сучья его простерты над миром и поднимаются выше неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Один корень — у асов, другой — у инеистых великанов, там, где прежде была Мировая Бездна. Третий же тянется к Нифльхейму…» А «Старшая Эдда» описывает Иггдрасиль так:

Читать дальше