Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

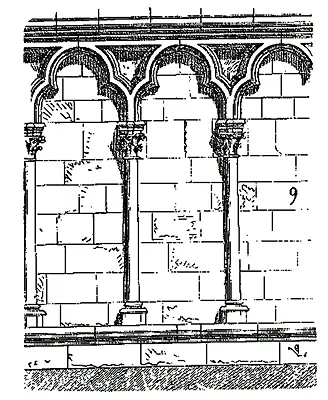

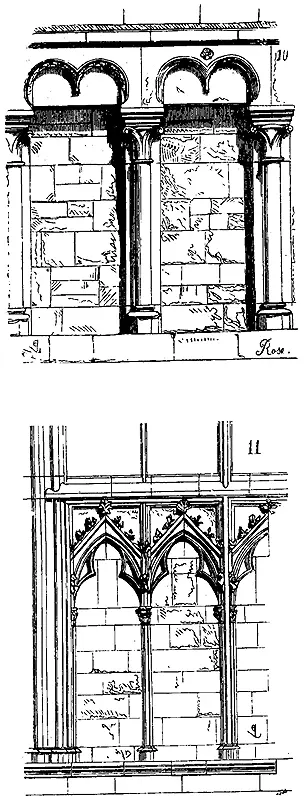

Il ne faudrait pas croire que les arcatures ont suivi rigoureusement la voie que nous venons de tracer, pour atteindre leur développement; avant d'arriver à l'adoption de la courbe en tiers-point on rencontre des tâtonnements, car c'est particulièrement pendant les périodes de transition que les exceptions se multiplient. Nous en donnerons une qui date des premières années du XIIIe siècle, et qui peut compter parmi les plus originales; elle se trouve dans les bas côtés de l'église de Montier-en-Der (Haute-Marne) (10), charmant édifice rempli de singularités architectoniques, et que nous aurons l'occasion de citer souvent.

Vers la fin du XIIIe siècle, les arcatures basses, comme tous les autres membres de l'architecture ogivale s'amaigrissent; elles perdent l'aspect d'une construction . d'un soubassement, qu'elles avaient conservé jusqu'alors, pour se renfermer dans le rôle de placages. Le génie si impérieusement logique qui inspirait les architectes du moyen âge, les amena bientôt en ceci comme en tout à l'abus. Ils voulurent voir dans l'arcature d'appui la continuation de la fenêtre, comme une allége de celle-ci. Ils firent passer les meneaux des fenêtres à travers la tablette d'appui, et l'arcature vint se confondre avec eux.

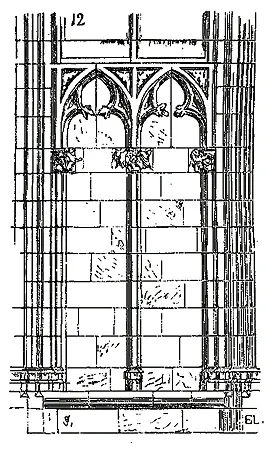

Dès lors la fenêtre semblait descendre jusqu'au banc inférieur; les dernières traces du mur roman disparaissaient ainsi, et le système ogival s'établissait dans toute sa rigueur (11). Cet exemple tiré des bas côtés du choeur de la cathédrale de Sées, date des dernières années du XIIIe siècle. Toutefois, les petits pignons ménagés au-dessus des arcs donnent encore à ces soubassements une décoration qui les isole de la fenêtre, qui en fait un membre à part ayant son caractère propre, tandis que plus tard, au commencement du XIVe siècle, comme dans le choeur de l'église Saint-Nazaire de Carcassonne, l'arcature basse en se reliant aux meneaux des fenêtres, adopte leurs formes, se compose des mêmes membres de moulures, répète leurs compartiments (12). Ce n'est plus en réalité que la partie inférieure de la fenêtre qui est bouchée, et par le fait, le mur forcé de se retraiter à l'intérieur au nu des vitraux, pour laisser la moitié des meneaux se dégager en bas-relief, ne conserve plus qu'une faible épaisseur qui équivaut à une simple cloison. Il était impossible d'aller plus loin. Pendant les XIVe et XVe siècles, les arcatures basses conservent les mêmes allures, ne variant que dans les détails de l'ornementation suivant le goût du moment.

On les voit disparaître tout à coup vers le milieu du XVe siècle, et cela s'explique par l'usage alors adopté de garnir les soubassements des chapelles de boiseries plus ou moins riches. Avec les arcatures disparaissent également les bancs de pierre, ceux-ci étant à plus forte raison remplacés par des bancs de bois. Des moeurs plus raffinées, l'habitude prise par les familles riches et puissantes ou par les confréries, de fonder des chapelles spéciales pour assister au service divin, faisaient que l'on préférait les panneaux de bois et des siéges bien secs, à ces murs et à ces bancs froids et humides.

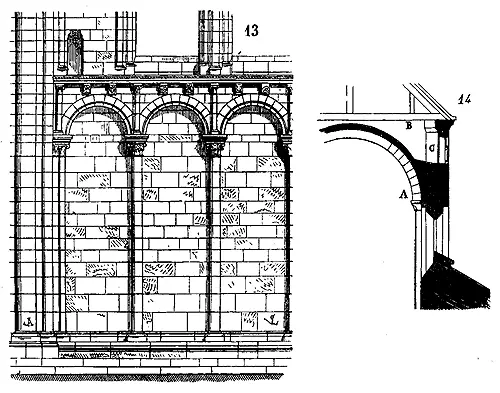

Nous ne pouvons omettre parmi les arcatures de rez-de-chaussée, les grandes arcatures des bas côtés de la cathédrale de Poitiers. Cet édifice (voy. CATHÉDRALE), bâti à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe, présente des dispositions particulières qui appartiennent au Poitou. Les voûtes des bas côtés sont aussi hautes que celles de la nef, et le mur sous les fenêtres, épais et élevé, forme une galerie servant de passage au niveau de l'appui de ces fenêtres. Ce haut appui est décoré par une suite de grandes arcatures plein cintre surmontées d'une corniche dont la saillie est soutenue par des corbelets finement sculptés (13). Des arcatures analogues se voient dans la nef de l'église Sainte-Radegonde de Poitiers, qui date de la même époque.

ARCATURES DE COURONNEMENT.Dans quelques églises romanes, particulièrement celles élevées sur les bords du Rhin, on avait eu l'idée d'éclairer les charpentes au-dessus des voûtes en berceau, au moyen d'une suite d'arcatures à jour formant des galeries basses sous les corniches (voy. GALERIE). Les voûtes, en berceau des nefs ou en cul-de-four des absides, laissaient entre leurs reins et le niveau de la corniche convenablement élevée pour laisser passer les entraits des charpentes au-dessus de l'extrados, un mur nu qui était d'un aspect désagréable, et qui de plus était d'une grande pesanteur. (14) Soit la coupe d'une voûte en berceau plein cintre ou en cul-de-four, les fenêtres ne pouvaient se cintrer au-dessus de la naissance A des voûtes, à moins d'admettre des pénétrations, ce qui était hors d'usage; il restait donc de A en B niveau de la corniche, une élévation de mur commandée par la pose de la charpente; on perça ce mur en C par une galerie à jour ou fermée par un mur mince, destinée alors, soit à donner de l'air sous les combles, soit à former comme un chemin de ronde allégeant les constructions inférieures. Cette disposition, inspirée par un calcul de constructeur, devint un motif de décoration dans quelques monuments religieux de la France. Au XIIe siècle la partie supérieure des murs de la nef de la cathédrale d'Autun, fermée par une voûte en berceau ogival renforcée d'arcs-doubleaux, fut décorée par une arcature aveugle extérieure qui remplit cette surélévation nue des maçonneries, bien que par le fait elle ne soit d'aucune utilité; elle n'était placée là que pour occuper les yeux, et comme une tradition des galeries à jour des édifices romans des bords du Rhin.

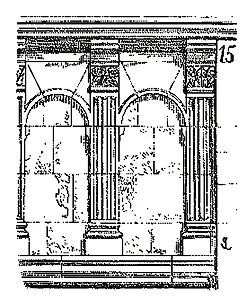

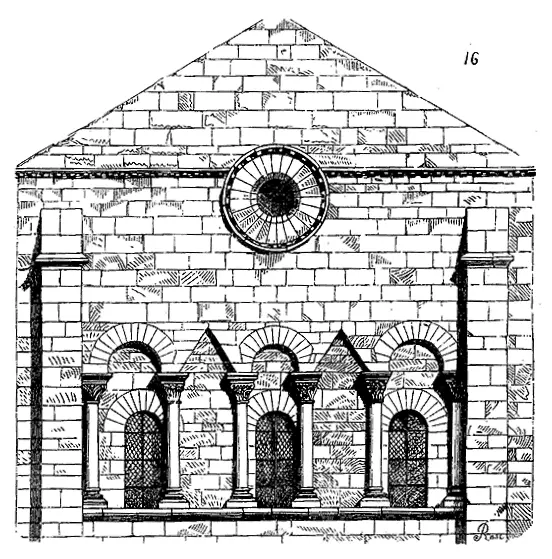

Cette arcature (15) a cela de particulier qu'elle est, comme forme, une imitation des galeries ou chemins de ronde des deux portes antiques existant encore dans cette ville (portes de Saint-André et d'Arrou). Il faut croire que ce motif fut très-goûté alors, car il fut répété à satiété dans la cathédrale d'Autun et dans les églises de Beaune et de Saulieu qui ne sont que des imitations de cet édifice, ainsi que dans un grand nombre de petites églises du Mâconnais et de la haute Bourgogne. À l'extérieur des absides, les arcatures romanes sont prodiguées dans les édifices religieux du Languedoc, de la Provence, et particulièrement de la Saintonge, du Poitou et du Berry. On voit encore une belle ceinture d'arcatures alternativement aveugles ou percées de fenêtres à l'extérieur du triforium de l'église ronde de Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), XIe siècle (voy. SAINT-SÉPULCRE). Ce système d'arcatures encadrant des fenêtres est adopté en auvergne à l'extérieur des absides, dans les parties supérieures des nefs et des pignons des transsepts; en voici un exemple tiré du bras de croix nord de l'église Saint-Étienne de Nevers, élevée au XIe siècle sur le plan des églises auvergnates (16).

Cette arcature présente une disposition qui appartient aux églises de cette province, c'est ce triangle qui vient remplacer l'arc plein cintre dans certains cas. L'église de Notre-Dame-du-Port, à Clermont, nous donne à l'extrémité des bras de croix nord et sud une arcature à peu près pareille à celle-ci; mais à Saint-Étienne de Nevers ces arcatures décorent l'intérieur et l'extérieur du pignon du croisillon nord, tandis qu'à Notre-Dame-du-Port elles n'existent qu'à l'intérieur. Il n'est pas besoin de dire que les arcatures hautes des nefs ou des absides ne pouvaient plus trouver leur place du moment que la voûte en arcs-ogives était adoptée, puisque alors les archivoltes des fenêtres s'élevaient jusque sous les corniches supérieures; aussi ne les rencontre-t-on plus dans les monuments des XIIIe, XIVe et XVe siècles, si ce n'est dans la cathédrale de Reims, où l'on voit apparaître comme un dernier reflet de la tradition des arcatures romanes supérieures. Ici, ces arcatures surmontent les corniches et pourraient être considérées comme des balustrades si leur dimension extraordinaire n'empêchait de les confondre avec ce membre de l'architecture ogivale. Ce sont plutôt des claires-voies dont on ne s'explique guère l'utilité. Les chapelles du choeur de la cathédrale de Reims sont surmontées de rangées de colonnes isolées portant des arcs et un bandeau. Cette, décoration, qui date du XIIIe siècle, prend une grande importance par ses dimensions; elle a le défaut d'être hors d'échelle avec les autres parties de l'édifice, et rapetisse les chapelles à cause de son analogie avec les formes d'une balustrade (17).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 1 - (A)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)