Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

De tout ceci on peut admettre déjà que la garnison du donjon était double dans les deux étages (premier et second); que ces deux fractions de la garnison n'avaient pas de communication directe entre elles; que, pour établir cette communication, il fallait monter au troisième étage occupé par le commandant, et que, par conséquent, si l'un des côtés du donjon était pris, la garnison pouvait se réunir à la partie supérieure, reprendre l'offensive, écraser l'assaillant égaré au milieu de ce labyrinthe de couloirs et d'escaliers, et regagner la portion déjà perdue.

Le troisième étage (4) est entièrement détruit, et nous ne pouvons en avoir une idée que par les dessins de 1708, reproduits dans l'ouvrage de M. Deville 17 17 Histoire du château d'Arques , Rouen, 1839.

. Ces dessins indiquent les mâchicoulis qui existaient encore à cette époque dans la partie supérieure et la disposition générale de cet étage, converti en plate-forme depuis le XVe siècle, pour placer de l'artillerie à feu. M. Deville ne paraît pas reconnaître de l'âge des voûtes qui couvraient encore en 1708 le second étage.

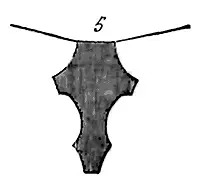

Cependant les profils des arcs de ces voûtes (5) font assez voir qu'elles appartiennent aux restaurations de la fin du XVe siècle. Primitivement, les étages du donjon, conformément à la méthode normande, n'étaient séparés que par des planchers en bois dont on trouve les traces sur les parois intérieures. Le plan de la plate-forme, donné dans les dessins de 1708, fait assez voir que le mur de refend n'existait plus au troisième étage. C'était de cet étage, en effet, que le commandement devait se faire et la défense s'organiser avec ensemble.

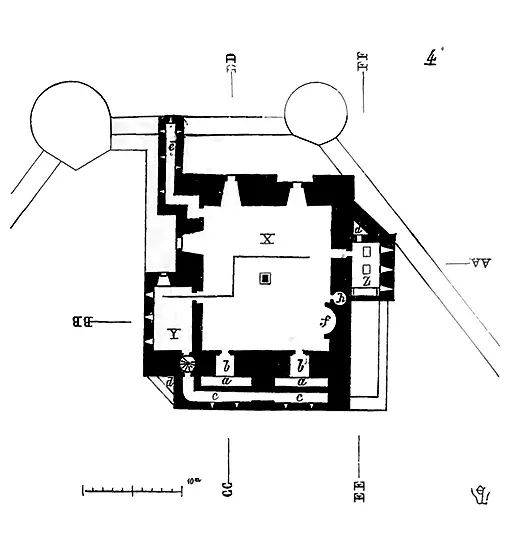

Ce plan donc (fig. 4) indique une seule salle X, avec un poteau central, destiné à soulager la charpente supérieure; un réduit Y, qui pouvait servir de chambre au commandant; les mâchicoulis percés dans la chambre Z, au-dessus de la grande rampe de l'escalier; les deux mâchicoulis aa , auxquels on arrivait par les deux baies bb ; le couloir cc de défense, pris dans l'épaisseur du mur au-dessus des arcs de ces mâchicoulis, et les mâchicoulis d'angle dd . Dans ce plan, on voit aussi la défense de la traverse e qui commandait le dehors et permettait de voir ce qui se passait dans le fossé du côté de la porte. En f est une cheminée et en h un four, car le donjon contenait un moulin (à bras probablement). Nous ne possédons sur la disposition de l'étage supérieur crénelé que des données très-vagues, puisqu'en 1708 cet étage était détruit; nous voyons seulement, dans un compte de réparations de 1355 à 1380 18 18 Manuscrit de la bibliothèque impériale.

, que des tourelles couvertes de plomb terminaient cet étage; ces tourelles devaient être des échauguettes pour abriter les défenseurs, ainsi qu'il en existe encore au sommet du donjon de Chambois 19 19 Voir plus loin ce donjon.

.

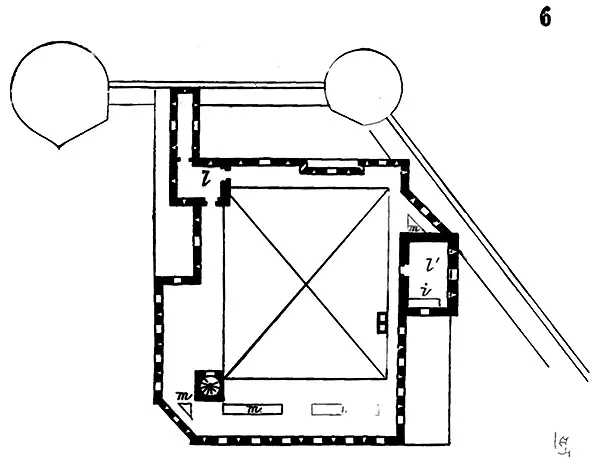

Le plan de cet étage, que nous donnons (6), indique en l, l' deux échauguettes; l'échauguette l' montrant son mâchicoulis i ouvert sur la rampe du grand escalier; de plus, en m , on aperçoit les ouvertures des autres mâchicoulis commandant les rentrants des contre-forts. Celui m' s'ouvrait sur la rampe inférieure du grand escalier, montant derrière un simple mur de garde non couvert, tracé en D' dans le plan du rez-de-chaussée, fig. 1.

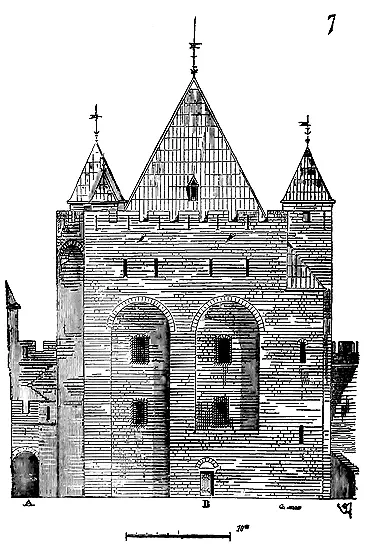

La fig. 7 présente la façade du donjon d'Arques, sur la cour. En A est le débouché du grand couloir de la porte extérieure; en B, l'entrée de la rampe du donjon. Les autres parties de cette figure s'expliquent d'elles-mêmes par l'examen des plans.

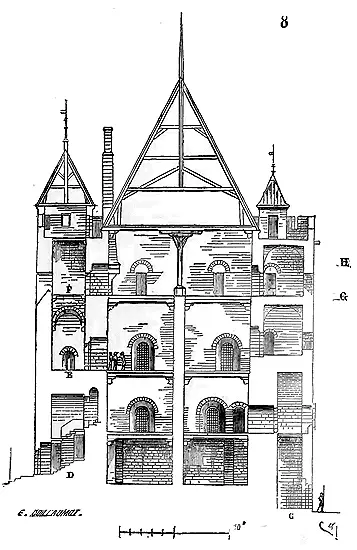

La fig. 8 donne la coupe du bâtiment sur la ligne brisée AA, BB des plans. En C est le petit corps-de-garde tracé en C sur le plan du rez-de-chaussée; en D, l'escalier à révolution situé sous la grande rampe dont le palier arrive en E; on voit, en F, les mâchicoulis qui commandent ce palier. Aujourd'hui, la construction ne s'élève pas au-dessus du niveau G; en 1708, elle existait jusqu'au niveau H, et l'extrados des voûtes faites au XVe siècle ne dépassait pas ce niveau G: de sorte que les murs compris entre G et H servaient de merlons et les baies d'embrasures pour des bouches à feu. Les pièces braquées sur cette plate-forme contribuèrent, en tirant sur les troupes du duc de Mayenne, au succès de la bataille gagnée dans la vallée d'Arques par Henri IV.

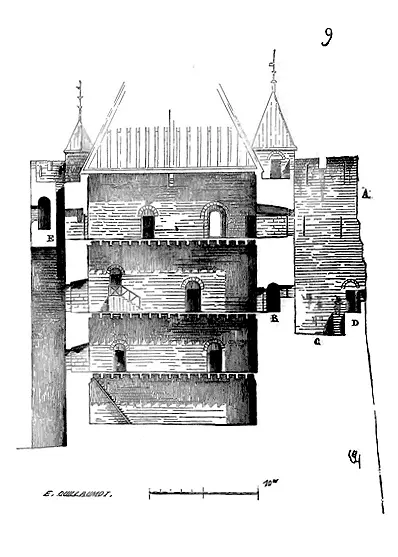

La fig. 9 trace la coupe du donjon sur la ligne CC, DD des plans. En A se détache du corps principal le contre-fort servant de traverse, pour voir le fond du fossé et le commander du sommet du donjon. En B est tranché le couloir au niveau du deuxième étage qui commande le chemin de ronde D et le terre-plein C. En E se voient les grands mâchicoulis avec la défense supérieure à deux étages prise aux dépens des murs sur les arcs.

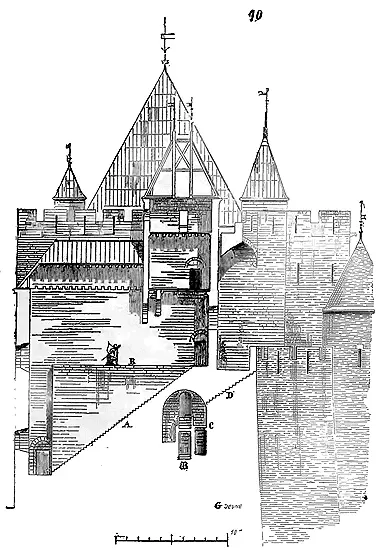

La coupe (10), faite sur la ligne EE, FF des plans, permet de comprendre la combinaison ingénieuse des escaliers. En A se profile la grande rampe arrivant au second étage avec les mâchicoulis supérieurs qui commandent ses dernières marches et son palier. En R, on voit l'un des deux trottoirs disposés pour recevoir les défenseurs de la rampe et pour écraser les assaillants. En D apparaît la trace de l'étroit degré intérieur qui aboutit au couloir S indiqué sur le plan du deuxième étage, et qui permet aux défenseurs de se dérober ou de sortir par l'escalier à révolution B. En C est un contre-palier qui commande les révolutions de l'escalier B.

Le château d'Arques, admirablement situé, entouré de fossés larges et profonds, commandé par un donjon de cette importance, devait être une place inexpugnable avant l'artillerie à feu. À peine construit, il fut assiégé par Guillaume le Conquérant et ne fut pris que par famine après un long blocus. Réparé et reconstruit en partie par Henri Ier en 1123, il fut assiégé par Geoffroy Plantagenet, qui ne put y entrer qu'après la mort de son commandant, Guillaume Lemoine, tué par une flèche; ce siége avait duré une année entière, 1145. Philippe-Auguste investit le château d'Arques en 1202, et leva bientôt le siége à la nouvelle de la captivité du jeune Arthur de Bretagne, tombé entre les mains de Jean sans Terre. Le donjon d'Arques fut la dernière forteresse qui se rendit au roi de France, après la conquête de la Normandie échappée des mains de Jean sans Terre. Henri Ier, comme nous l'avons dit, fit exécuter des travaux considérables au château d'Arques; mais l'examen des constructions existantes ne peut faire supposer que le gros oeuvre du donjon appartienne à cette époque. Peut-être Henri restaura-t-il les parties supérieures qui n'existent plus, peut-être même les grands mâchicoulis de la façade (fig. 7) datent-ils du règne de ce prince, car les arcs de ces mâchicoulis, que nous avons figurés plein cintre, sont des arcs brisés sur le dessin de 1708, tracé incorrect d'ailleurs, puisqu'il n'indique pas avec exactitude les parties de la construction que nous voyons encore debout. Quant aux dispositions générales, quant au système de dégagements, d'escaliers, avec un peu de soin on en reconnaît parfaitement les traces, et c'est en cela que le donjon d'Arques, qui jamais ne fut pris de vive force, est un édifice militaire du plus haut intérêt, et, malgré son état de ruine, beaucoup plus complet, au point de vue de la défense, que ne le sont les célèbres donjons de Loches, de Montrichard, de Beaugency, construits à peu près d'après les mêmes données. Ce qui fait surtout du donjon d'Arques un type complet, c'est sa position dans le plan du château; protégé par les courtines de la place et deux tours, il commande cependant les dehors; il possède sa porte de secours extérieure bien défendue; il protége l'enceinte, mais aussi il peut la battre au besoin avec succès; il est absolument inattaquable par la sape, seul moyen employé alors pour renverser des murailles; il permet de renfermer et de maintenir une garnison peu sûre, car ses défenseurs ne peuvent agir qu'en aveugles et sur le point qui leur est assigné. Une trahison, une surprise n'étaient pas praticables, puisque, une partie du donjon prise, il devenait facile à quelques hommes déterminés de couper les communications, de renfermer l'assaillant, de l'écraser avant qu'il ne se fût reconnu. Comme dernière ressource, le commandant et ses hommes dévoués pouvaient encore s'échapper. Le feu seul pouvait avoir raison de cette forteresse; mais quand on considère la largeur des fossés du château creusés au sommet d'une colline, l'élévation des murs, l'absence d'ouvertures extérieures, on ne comprend pas comment un assaillant aurait pu jeter des matières incendiaires sur les combles, d'autant qu'il lui était difficile de s'établir à une distance convenable pour faire agir ses machines de jet avec succès.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)