Arrond. de Bellac. Ég. abb. du Dorat 335 335 Belle église du XIIe siècle. Style mixte auvergnat et des côtes occidentales.

.

Arrond. de Rochechouart. Ég. de Rochechouart, ég. de Saint-Junien, ég. de Solignac 336 336 Style du Périgord, XIIe siècle. Coupoles.

.

Arrond. de Saint-Yriex. Ég. de Saint-Yriex.

VOSGES.

Arrond. d'Épinal. Ég. d'Épinal.

Arrond de Saint-Dié. Ég. cath. de Saint-Dié 337 337 Nef du XIe siècle, remaniée au XIIe. Abside carrée de la fin du XIIIe siècle.

, ég. de Moyenmoutier.

YONNE.

Arrond. d'Auxerre. Ég. Saint-Étienne à Auxerre (anc. cathéd.) 338 338 Beau choeur bourguignon du XIIIe siècle, avec une seule chapelle carrée au chevet. Transsept et nef des XIVe et XVe siècles. Parties inférieures de la façade de la fin du XIIIe siècle; parties supérieures du XVe. Vitraux. Crypte du IXe siècle. Peintures dans la crypte.

, ég. Saint-Pierre à Auxerre, ég. Saint-Germain, id. 339 339 Crypte du IXe siècle, très-mutilée; choeur de la fin du XIIIe. Nef détruite. Clocher du XIIe siècle.

, ég. Saint-Eusèbe, id. 340 340 Nef du XIIe siècle, très-mutilée. Façade du XIIIe siècle; choeur du XVIe. Vitraux. Clocher du XIIe siècle.

, ég. de Saint-Florentin 341 341 Choeur du XVIe siècle. Vitraux.

, ég. abb. de Pontigny 342 342 Grande église de l'ordre de Cîteaux. Nef du XIIe, avec porche; choeur du commencement du XIIIe (voy. ARCHITECTURE MONASTIQUE, fig. 8).

, ég. de Chitri-le-Fort, ég. de Moutiers, ég. de Chablis, ég. de Vermanton, ég. de Mailly-le-Château.

Arrond. d'Avallon. Ég. Saint-Lazare d'Avallon, ég. Saint-Martin, id., ég. abb. de Sainte-Madeleine à Vézelay 343 343 Grande église de l'ordre de Cluny. Nef de la fin du XIe siècle; narthex fermé du XIIe; choeur et transsept de la fin du XIIe siècle. Quatre clochers autrefois. Cette église est à la tête de la grande école bourguignonne.

, ég. de Saint-Père sous Vézelay 344 344 Jolie petite église du XIIIe siècle; style bourguignon pur. Charmant clocher. Porche ouvert, bâti au XIIIe siècle et refait en partie au XIVe. Choeur de la fin du XIVe siècle. Trois chapelles rayonnantes. Pas de transsept.

, ég. de Civry, ég. de Montréal 345 345 L'une des églises les plus pures comme style bourguignon de la fin du XIIe siècle; bâtie d'un seul jet. Abside carrée, flanquée de deux chapelles carrées. Transsept. Tribune.

, ég. de Pontaubert 346 346 Petite église du XIIe siècle, en style bourguignon pur.

.

Arrond. de Joigny. Ég. de Saint-Julien-du-Sault 347 347 Vitraux du XIIIe siècle.

, ég. de Villeneuve-le-Roi 348 348 Église du XIIIe siècle. Style mixte bourguignon et champenois.

, ég. de Saint-Fargeau.

Arrond. de Sens. Ég. Saint-Étienne (cathéd. de Sens) 349 349 Église du milieu du XIIe siècle, remaniée presque entièrement au XIIIe (voy. CATHÉDRALE, fig. 30).

, ég. de l'hôpital de Sens 350 350 Choeur du XIIIe siècle. Style mixte champenois et bourguignon.

, ég. Saint-Savinien et Saint-Potentien, id.

Arrond. de Tonnerre. Ég. Saint-Pierre de Tonnerre, ég. de l'hospice de Tonnerre 351 351 Grande église à une seule nef couverte par une charpente, avec petite abside voûtée; XIIIe siècle.

, ég. de Neuvy-Saultour.

ÉGOÛT, s. m. Conduit souterrain en maçonnerie destiné à écouler les eaux pluviales et ménagères. Les Romains étaient grands constructeurs d'égoûts, et lorsqu'ils bâtissaient une ville, ils pensaient d'abord à l'établissement de ces services souterrains. Quand les barbares devinrent possesseurs des villes gallo-romaines, ils ne songèrent pas à entretenir les égoûts antiques, qui bientôt s'engorgèrent ou furent perdus; les villes renfermaient alors de véritables cloaques, les eaux croupies pénétraient le sol, les rues étaient infectes et la peste décimait périodiquement les populations. On commença par faire des tranchées au milieu des voies principales, des ruisseaux profonds, encaissés, que l'on recouvrait de dalles ou que l'on laissait à l'air libre. Les orages se chargeaient de curer ces profonds caniveaux encombrés de détritus de toutes sortes. Ce ne fut guère qu'au XIIe siècle que l'on revint à la méthode antique, et que l'on construisit des égoûts souterrains en maçonnerie sous les voies principales des villes. Corrozet parle d'égoûts trouvés vis-à-vis le Louvre lorsqu'on reconstruisit ce palais en 1538. Il existait, sous le quartier de l'Université de Paris, des égoûts (romains probablement) qui furent longtemps utilisés et refaits en 1412 352 352 Sauval.

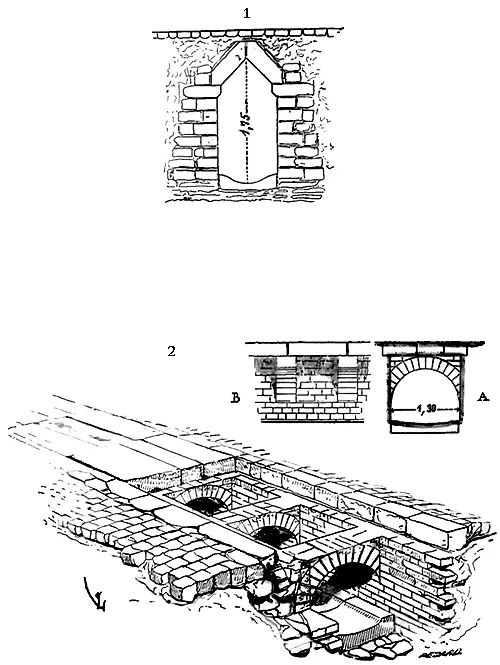

, parce qu'ils étaient hors de service. Nous avons vu souvent, en faisant des fouilles dans le voisinage d'édifices du moyen âge, des restes d'égoûts construits en belles pierres de taille. Les établissements religieux et les châteaux féodaux sont déjà munis d'égoûts bien disposés et construits dès la fin du XIIe siècle. Il arrive souvent même que ces égoûts sont praticables pour des hommes. Lorsqu'on démolit l'hôtel de la Trémoille à Paris, en 1840, on découvrit dans le jardin un premier égoût qui paraissait fort ancien et qui présentait la section indiquée fig. 1.

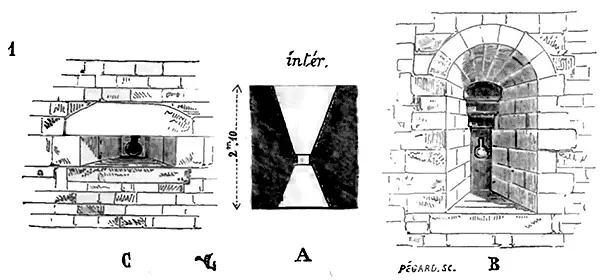

Cet égoût était traversé par un autre plus moderne du XIIIe siècle probablement(2), qui se composait d'une suite d'arcs plein cintre sur lesquels reposaient des dalles très-épaisses. Ces dalles étaient usées comme si elles eussent été longtemps exposées au passage des chariots, chevaux et piétons; elles se raccordaient avec un pavage de petit échantillon en grès. Sous le Palais de Justice de Paris et sous les terrains de l'ancien Évêché, il existe encore des égoûts qui datent de l'époque de saint Louis et de Philippe-le-Bel. Ils sont bâtis en pierre dure avec grand soin et voûtés en berceau plein cintre, dallés au fond et d'une largeur de 0m,75 environ (2 pieds et demi). Toutefois, les égoûts étaient rares dans les villes du moyen âge relativement au nombre et à l'étendue des rues; ils n'étaient guère construits que sous les voies principales aboutissant aux rivières, avec bouches au niveau du sol pour recevoir les eaux des ruisseaux tracés dans les rues perpendiculaires à ces voies.

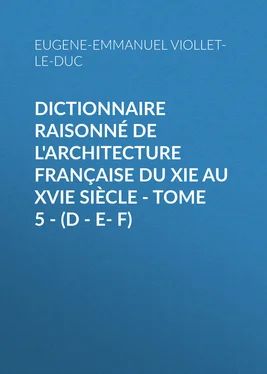

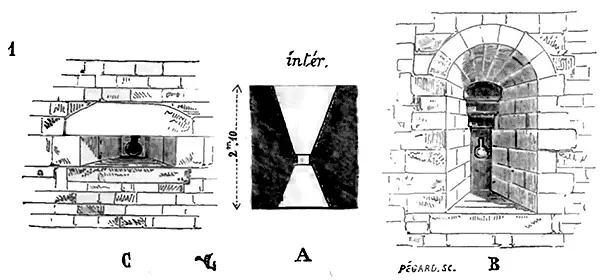

EMBRASURE, s. f. Baie percée dans un mur de forteresse ou dans un parapet de couronnement pour placer la bouche d'une pièce d'artillerie à feu. Les embrasures n'apparaissent donc dans l'architecture militaire qu'au moment où l'on fait un usage régulier du canon pour la défense des places. Nous avons dit ailleurs (voy. CHÂTEAU) qu'à la fin du XVe siècle, sans changer d'une manière notable la disposition générale des défenses, on s'était contenté de percer, au rez-de-chaussée des courtines et des tours, des ouvertures pour battre les dehors par un tir rasant, ou de placer des bouches à feu au sommet des tours dont on supprimait les toits pour établir des plates-formes avec parapets. Le château de Bonaguil, qui date du règne de Louis XI, possède à la base des remparts quelques embrasures dont la disposition et la forme sont indiquées dans la fig. 1.

La bouche de la pièce est à peu près à mi-épaisseur du mur, comme le fait voir le plan A. À l'intérieur de la muraille B, l'embrasure est construite en arcade et fermée par une épaisse dalle percée d'un trou circulaire avec une mire. À l'extérieur C, on n'aperçoit que le trou et sa mire dégagés par un ébrasement qui permet de pointer la pièce à droite et à gauche. La partie extérieure de ces sortes d'embrasures était promptement égueulée par le souffle de la pièce; aussi pensa-t-on à leur donner plus d'air (2), en couvrant l'ébrasement extérieur par un arc.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)