Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

La cathédrale de cette ville possède deux tours sur sa façade occidentale dont les couronnements affectent bien plutôt la forme de nos beffrois municipaux du Nord que celle d'un clocher d'église. Ces tours, à défaut d'autres renseignements existants, vont nous servir à reconstituer les échauguettes des tours de ville des XIVe et XVe siècles.

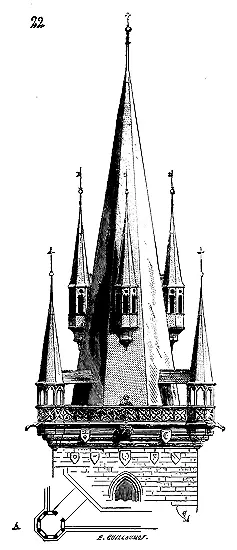

Sur un dernier étage carré (22) s'épanouit un large encorbellement décoré d'écussons armoyés aux quatre angles; cet encorbellement arrive à former des portions d'octogones, ainsi que l'indique le plan A. Une balustrade de pierre pourtourne le couronnement et est surmontée aux angles de logettes également en pierre couvertes de pavillons aigus en charpente. En retraite, sur le parement intérieur de la tour, s'élève un grand comble à huit pans sur quatre faces duquel sont posées des échauguettes en bois couvertes aussi de pyramides à huit pans. Tous ces combles sont revêtus d'ardoises et de plomb, avec épis, boules, girouettes. Quatre petits combles diagonaux permettent de passer à couvert de la base de la charpente dans chacune des échauguettes d'angle.

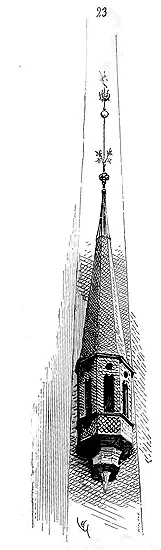

La fig. 23 donne le détail de l'une des quatre échauguettes supérieures du comble. C'était un couronnement de ce genre, mais plus somptueux probablement, qui devait terminer le beffroi de la ville d'Amiens construit vers 1410 et brûlé en 1562. Un guetteur avait charge, du haut de ce beffroi, de sonner les cloches pour annoncer le bannissement de quelque malfaiteur, les incendies qui se déclaraient dans la ville ou la banlieue, pour donner l'alarme s'il voyait s'avancer vers la cité une troupe d'hommes d'armes, pour prévenir les sentinelles posées aux portes. Le son différent des cloches mises en branle faisait connaître aux habitants le motif pour lequel on les réunissait. Ce guetteur, au XVe siècle, recevait pour traitement un écu quarante sols par an, plus une cotte en drap moitié rouge moitié bleu qu'il portait à cause des «grans vans et froidures estant au hault dudict beffroi.» Il logeait dans la tour, devait jouer de sa «pipette» à la sonnerie du matin; il cornait pour annoncer aux bourgeois rassemblés hors la ville, à l'occasion de quelque fête ou cérémonie, qu'ils pouvaient être en paix et que rien de fâcheux ne survenait dans la cité. Il lui fallait aussi jouer certains airs lorsque des processions circulaient dans la ville 55 55 Voy. Descript. du beffroi et de l'hôtel de ville d'Amiens , par M. Dusevel. Amiens, 1847.

. C'était, on en conviendra, un homme qui gagnait bien un écu quarante sols et un habit rouge et bleu par an.

Certains moustiers, certaines églises étaient fortifiées pendant le moyen âge, et ces églises étant habituellement entourées de contre-forts, on surmontait ceux-ci d'échauguettes. On voit encore, sur la façade occidentale de l'église abbatiale de Saint-Denis, des traces d'échauguettes circulaires bâties au XVe siècle sur les contre-forts du XIIe.

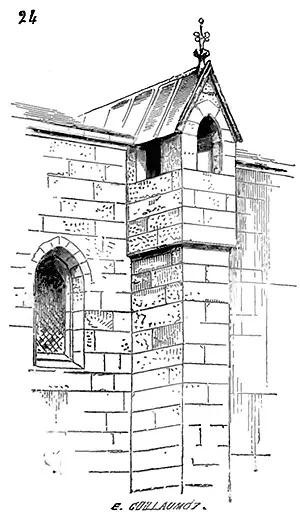

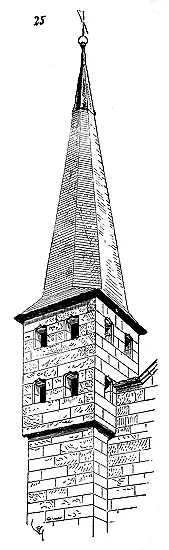

Pendant les guerres avec les Anglais, sous Charles VI et Charles VII, en Normandie, sur les frontières de la Bretagne, sur les bords de la Loire, beaucoup d'églises abbatiales furent ainsi munies d'échauguettes. Dans les contrées exposées aux courses d'aventuriers, dans les montagnes et les lieux déserts, presque toujours les églises furent remaniées, à l'extérieur, de manière à pouvoir se défendre contre une troupe de brigands. Les échauguettes alors servaient non-seulement à poster des guetteurs de jour et de nuit, mais encore elles flanquaient les murs et en commandaient les approches. L'église abbatiale de Saint-Claude, dans le Jura, aujourd'hui cathédrale, bâtie vers la fin du XIV siècle, porte sur ses contre-forts des échauguettes bien fermées et commandant parfaitement les dehors. Ces échauguettes (24) sont à un étage couvert sur les contre-forts latéraux, et à deux étages (25) sur les contre-forts d'angle. On communique d'un de ces étages à l'autre par une trappe réservée dans le plancher et une petite échelle de meunier. Dans le midi de la France, on remarque, sur des églises romanes, des échauguettes construites à la hâte au XIVe siècle, pour mettre ces édifices en état de résister aux courses des troupes du Prince Noir. On éleva encore des échauguettes sur les édifices religieux pendant les guerres de religion du XVIe siècle, et quelquefois même des échauguettes furent disposées pour recevoir de petites bouches à feu.

Du jour où chacun n'eut plus à songer à sa défense personnelle, l'échauguette disparut de nos édifices civils ou religieux; et il faut reconnaître que la gendarmerie de notre temps remplace avec avantage ces petits postes de surveillance.

«De l'échargaite, por Dieu, qu'en sera-t-il?»

Ce mot est formé de scara , interprété dans les monuments du VIIIe siècle par turma , acies, et de wachte , garde. Scaraguayta .

ÉCHELLE, s. f. Nous ne parlons pas ici de l'échelle dont se servent les ouvriers pour monter sur les échafauds, non plus des échelles qui étaient en permanence sur les places réservées aux exécutions, et auxquelles on attachait les gens coupables de faux serments ou de quelque délit honteux pour les laisser ainsi exposés aux quolibets de la foule 56 56 Voy. le curieux bas-relief qui se trouve à la base du portail méridional de Notre-Dame de Paris, et qui représente un écolier attaché à une échelle; d'autres écoliers l'entourent et paraissent le bafouer. Sur la poitrine du coupable est attaché un petit écriteau carré sur lequel sont gravées ces lettres P. FAVS.S. por faus sermens .

. Nous ne nous occupons que de l' échelle relative . En architecture, on dit «l'échelle d'un monument... Cet édifice n'est pas à l'échelle.» L'échelle d'une cabane à chien est le chien, c'est-à-dire qu'il convient que cette cabane soit en proportion avec l'animal qu'elle doit contenir. Une cabane à chien dans laquelle un âne pourrait entrer et se coucher ne serait pas à l'échelle.

Ce principe, qui paraît si naturel et si simple au premier abord, est cependant un de ceux sur lesquels les diverses écoles d'architecture (de notre temps) s'entendent le moins. Nous avons touché cette question déjà dans l'article ARCHITECTURE, et notre confrère regretté, M. Lassus, l'avait traitée avant nous 57 57 Annales archéol. , de M. Didron. T. II. De l'art et de l'archéologie .

. Dans la pratique, cependant, il ne semble pas que les observations mises en avant sur ce sujet aient produit des résultats. Nous n'avons pas la vanité de nous en étonner; nous croyons simplement que nos explications n'ont été ni assez étendues ni assez claires. Il faut donc reprendre la question et la traiter à fond, car elle en vaut la peine.

Les Grecs, dans leur architecture, ont admis un module , on n'en saurait douter; ils ne paraissent pas avoir eu d' échelle . Ainsi, qu'un ordre grec ait cinq mètres ou dix mètres de hauteur, les rapports harmoniques sont les mêmes dans l'un comme dans l'autre, c'est-à-dire, par exemple, que si le diamètre de la colonne à la base est un , la hauteur de la colonne sera six , et l'entre-colonnement un et demi vers le milieu du fût, dans le petit comme dans le grand ordre. En un mot, la dimension ne paraît pas changer les proportions relatives des divers membres de l'ordre. Cependant les Grecs ont été pourvus de sens si délicats qu'on ne saurait guère admettre chez eux la non application d'un principe vrai en matière d'art, sans une cause majeure. Nous ignorons le mécanisme harmonique de l'architecture grecque; nous ne pouvons que constater ses résultats sans avoir découvert, jusqu'à présent, ses formules. Nous reconnaissons bien qu'il existe un module , des tonalités différentes, des règles mathématiques, mais nous n'en possédons pas la clef, et Vitruve ne peut guère nous aider en ceci, car lui-même ne semble pas avoir été initié aux formules de l'architecture grecque des beaux temps, et ce qu'il dit au sujet des ordres n'est pas d'accord avec les exemples laissés par ses maîtres. Laissons donc ce problème à résoudre, ne voyons que l'apparence. Si nous considérons seulement les deux architectures mères des arts du moyen âge, c'est-à-dire l'architecture grecque et l'architecture romaine, nous trouvons dans la première un art complet, tout d'une pièce, conséquent, formulé, dans lequel l'apparence est d'accord avec le principe; dans la seconde, une structure indépendante souvent de l'apparence, le besoin et l'art, l'objet et sa décoration. Le besoin étant manifesté dans l'architecture romaine, étant impérieux même habituellement, et le besoin se rapportant à l'homme, l'harmonie pure de l'art grec est détruite; l'échelle apparaît déjà dans les édifices romains; elle devient impérieuse dans l'architecture du moyen âge. De même que, dans la société antique, l'individu n'est rien, qu'il est le jouet du destin, qu'il est perdu dans la chose publique, aussi ne peut-il exercer une influence sur la forme ou les proportions des monuments qu'il élève. Un temple est un temple; il est grand, si la cité peut le faire grand; il est petit, si sa destination ou la pénurie des ressources exige qu'il soit petit; s'il est grand, il y a une grande porte; s'il est petit, il n'a qu'une petite porte. Les impossibilités résultant de la nature des matériaux mettent seules une limite aux dimensions du grand monument, comme l'obligation de passer sous une porte empêche seule qu'elle ne s'abaisse au-dessous de la taille humaine; mais il ne venait certainement pas à l'esprit d'un Grec de mettre en rapport son édifice avec lui-homme, comme il ne supposait pas que son moi pût modifier les arrêts du destin. Les rapports harmoniques qui existent entre les membres d'un ordre grec sont si bien commandés par l'art et non par l'objet, que, par exemple, un portique de colonnes doriques devant toujours s'élever sur un socle composé d'assises en retraite les unes sur les autres comme des degrés, la hauteur de ces degrés devant être dans un rapport harmonique avec le diamètre des colonnes, si le diamètre de ces colonnes est tel que chacun des degrés ait la hauteur d'une marche ordinaire, c'est tant mieux pour les jambes de ceux qui veulent entrer sous le portique. Mais si le diamètre de ces colonnes est beaucoup plus grand, la hauteur harmonique des degrés augmentera en proportion; il deviendra impossible à des jambes humaines de les franchir, et comme, après tout, il faut monter, on pratiquera, à même ces degrés, des marches sur quelques points, comme une concession faite par l'art aux besoins de l'homme, mais faite, on s'en aperçoit, avec regret. Évidemment le Grec considérait les choses d'art plutôt en amant qu'en maître. Chez lui, l'architecture n'obéissait qu'à ses propres lois. Cela est bien beau assurément, mais ne peut exister qu'au milieu d'une société comme la société grecque, chez laquelle le culte, le respect, l'amour et la conservation du beau étaient l'affaire principale. Rendez-nous ces temps favorables, ou mettez vos édifices à l'échelle. D'ailleurs il ne faut pas espérer pouvoir en même temps sacrifier à ces deux principes opposés. Quand, dans une cité, les édifices publics et privés sont tous construits suivant une harmonie propre, tenant à l'architecture elle-même, il s'établit entre ces oeuvres de dimensions très-différentes des rapports qui probablement donnent aux yeux le plaisir que procure à l'ouïe une symphonie bien écrite. L'oeil fait facilement abstraction de la dimension quand les proportions sont les mêmes, et on conçoit très-bien qu'un Grec éprouvât autant de plaisir à voir un petit ordre établi suivant les règles harmoniques qu'un grand; qu'il ne fût pas choqué de voir le petit et le grand à côté l'un de l'autre, pas plus qu'on n'est choqué d'entendre une mélodie chantée par un soprano et une basse-taille. Peut-être même les Grecs établissaient-ils dans les relations entre les dimensions les rapports harmoniques que nous reconnaissons entre des voix chantant à l'octave. Peut-être les monuments destinés à être vus ensemble étaient-ils composés par antiphonies? Nous pouvons bien croire que les Grecs ont été capables de tout en fait d'art, qu'ils éprouvaient par le sens de la vue des jouissances que nous sommes trop grossiers pour jamais connaître.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 5 - (D - E- F)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)