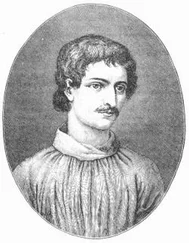

Бруно родился в 1548 г. в городе Нола, близ Неаполя. Отец его был солдатом, мать крестьянкой. Первые столкновения Бруно с воинствующим католицизмом произошли еще в доминиканском монастыре в Неаполе, куда он поступил пятнадцати лет с целью воспользоваться богатствами монастырского книгохранилища для расширения своего образования. Бруно читал там не столько теологов, сколько антифеодальные и антиклерикальные памфлеты гуманистов, и он сам сочинял сатиры на святош и педантов (поэма «Новый ковчег», комедия «Подсвечник»). Бруно отказался от преклонения перед авторитетом схоластизированного Аристотеля, одобрительно отзывался о еретическом учении ариан (IV в.)» осужденном церковью. Из своей кельи Бруно выбросил иконы святых угодников, оставив одно распятие. В результате начатого против него процесса Бруно был вынужден бежать из Неаполя в Рим, затем перебраться на север Италии, где он скитался некоторое время, пока ему не пришлось совершенно покинуть страну.

Научная деятельность Бруно представляла большую угрозу для феодально-католического мировоззрения. Его смелые научные гипотезы, являвшиеся дальнейшим развитием и обогащением теории Коперника, опрокидывали догматы христианской теологии и библейскую легенду о происхождении мира. Бруно учил, что во вселенной существует множество миров, а сама она бесконечна; что наша солнечная система не является единственной; что и земля и небо одинаковы по своему составу, что существует материальное единство природы. Бруно говорил о «вечной вещественной субстанции, каковая не может ни произойти из ничего, ни обратиться в ничто, но способна к разряжению и к сгущению, к изменению формы, порядка, фигуры». Материя у него выступает как «живое и активное начало», как «природа рождающая». Бруно не был последовательным в своем материализме, так как не мог до конца преодолеть средневековый дуализм и пойти дальше пантеизма. Он допускал наличие «мировой души» и всеобщей одушевленности природы, хотя «духовная субстанция» представлялась ему — в отличие от христианского бога, стоящего над вещами и материей, — «началом, действующим и образующим изнутри».

Развивая взгляды своих предшественников, Телезио, Кардано и других, Бруно выступал за научное познание реальной действительности на основе ее опытного изучения. Вопреки католическому принципу подчинения мысли теологии, религии, закрепленному решением Латеранского собора 1512 г., и схоластическому принципу двойственности истины (истина веры и истина знания) он утверждал, что истина едина и что ее познание является делом науки и философии, а не религии. Бруно решительно противопоставил научное знание вере и откровению, и в этом также состояла прогрессивная сущность его учения. Считая раскрытие тайн природы доступным для человеческой мысли, Бруно пытался развить научную теорию познания. Он устанавливал три ступени приближения к истине: чувство, разум, интеллект. Теория познания Бруно не была и не могла быть последовательно-материалистической в силу непреодоленного им дуализма. Высказывая догадку о единой всеобщей закономерности материальной природы, Бруно считал «чувственное, знание», при всей его значительности, недостаточным, поскольку оно не ведет дальше познания отдельных вещей. «Разум» связывает данные об отдельных вещах воедино, но действительное знание, по Бруно, достигается только с помощью «интеллекта». Бруно рассматривал всеобщую закономерность природы не как закон, а как субстанцию, соединяющую в себе «высшую божественную истину, красоту и благо», она пронизывает собою все вещи («бог в вещах») и полнее всего проявляется в самой высокой части души — «интеллекте». Ему и отводил Бруно решающую роль в своей умозрительной, «созерцательной» теории познания, по которой «познающий субъект» путем созерцания отражения «божественной субстанции» в вещах подымается по ступеням «подражания, сообразования и соучастия» к «соединению» с нею. Нетрудно заметить во всем этом черты дуализма, пантеизма и отдельные элементы философии неоплатоников, на которых Бруно нередко ссылается. Однако теория познания Бруно содержала и некоторые материалистические тенденции. Бруно решительно порывает с католической доктриной откровения и учением о «мистическом экстазе» тех же неоплатоников. Для разума человека, писал он, «отнюдь не будет величайшим таинством уставить очеса в небеса, воздеть вверх руки, направить в храм стопы, навострить уши так, чтобы больше было слышно…» Бруно стоит за научное познание, в котором инициатива принадлежит разуму человека, «интеллекту и интеллектуальной воле», прославляет «усердие и исследовательскую мысль человека». Он выдвигает сомнение как исходный пункт познания в противовес схоластико-теологическому принципу «авторитета»; говорит о «чувственном знании» как первой и необходимой ступени; развивает наивно-диалектические высказывания древних греков (Гераклита Эфесского), а также своего предшественника Николая Кузан-ского о совпадении противоположностей в природе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу